Ce numéro de K@iros sur « L’utopie maintenant » est l’occasion d’interroger l’architecte visionnaire bruxellois Luc Schuiten sur sa conception de l’utopie architecturale.

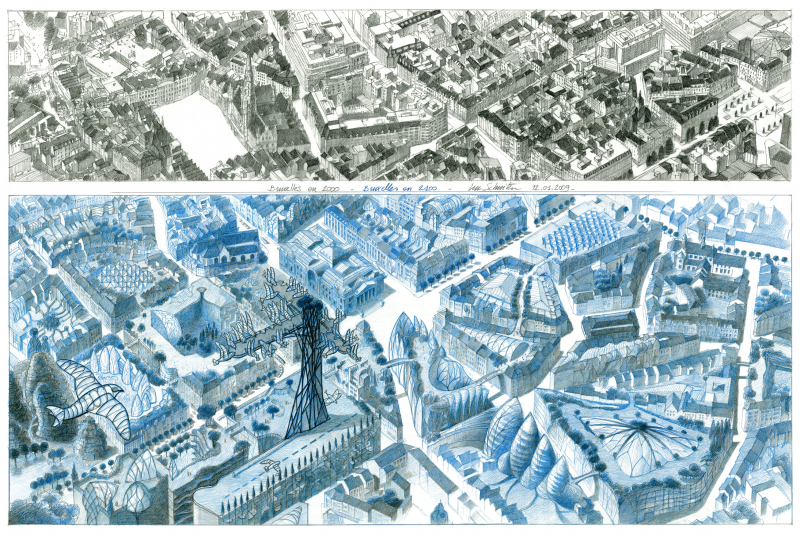

N’avons-nous pas oublié que nous sommes avant tout des êtres biologiques installés sur une planète elle-même vivante, se demande Luc Schuiten ? Celui-ci imagine des nouveaux lieux de vie, conçus à partir de l’observation de vastes écosystèmes tels que les massifs coralliens ou les forêts primaires. Il suggère des solutions pour les transports publics et individuels de demain, propose des formes d’habitats archiborescents réalisables immédiatement, et étudie le devenir des villes de Lyon, Bruxelles, et Strasbourg à l’horizon 2100. Toutes les utopies architecturales ont-elles vocation à se matérialiser ? À quelles conditions culturelles, sociales, matérielles peuvent-elles être accomplies ? Autant de questions posées à l’invité de ce numéro par Sébastien Rouquette et Olivia Salmon-Monviola le 22 juin 2020.

Luc Schuiten, quelles opinions, quelles expériences ont jalonné et guidé votre parcours d’architecture utopiste ?

Luc Schuiten par lui-même en quelques dates

• 1944 (janvier) : naissance à Bruxelles.

• 1967 : Diplômes d’architecture de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles.

• 1976 : Débuts des études de l’archiborescence : maison autonome et écologique Oréjona.

• 1977 : Premier projet des habitarbres.

• 1980 : Première cité archiborescente dans la bande dessinée Carapaces en collaboration avec François Schuiten.

• 1999 : Sortie du portfolio : Évolution d’une rue de 1850 à 2150.

• 2006 (novembre) : sortie du livre Archiborescence.

• 2010 : Exposition à Lyon sur 4 000 m2 à la Sucrière.

• 2012 : Plantation des premiers arbres d’une cité végétale à Arte Sella en Italie.

• 2025 : Réalisation d’une première maison archiborescente expérimentale pour l’architecte et sa famille.

• 2031 : Rédaction des mémoires de L.S.

• 2035 : Mort accidentelle de L.S. lors d’un vol d’essai en ornithoplane à ailes battantes.

• 2040 : Suite aux multiples catastrophes climatiques et environnementales des années 2038, redécouverte de l’archiborescence et décision de l’ONU d’inscrire en priorité la poursuite des recherches entreprises naguère par L.S pour la sauvegarde de la planète.

• 2055 : Première cité archiborescente : modèle archaïque de piètre performance ; elle sera abandonnée cinq ans plus tard.

• 2062 : Mise au point de la première vraie cité archiborescente aujourd’hui encore en fonction au Danemark.

• 2097 : Inauguration de la première cité tressée à Bruxelles à l’emplacement d’une ancienne usine d’assemblage de voitures.

Cette autobiographie est très révélatrice de votre parcours et de votre objectif, non ?

Tout à fait. En même temps, il y a quelque chose qui tient de l’humour, de l’autodérision. C’est une manière de prendre une certaine distance par rapport à un propos qui pourrait sinon être pris un peu trop au pied de la lettre, ce qui apporte une certaine relativité.

Vous envisagez cela sur un temps assez long. En 2097, s’achève la trajectoire de vos propositions architecturales : pourquoi ?

Ce que j’entrevois, c’est un changement de paradigme complet. Cela ne s’installe pas sur le court terme. Ce doit nécessairement se développer avec le temps, avec les écosystèmes, la nature et l’environnement. Il s’agit d’orienter nos connaissances vers d’autres pratiques architecturales. Et là on passe directement à un temps beaucoup plus long, car notre savoir-faire en ce domaine est encore excessivement limité. On ne peut pas encore entrevoir des solutions totalement innovantes dans l’immédiateté.

En même temps, placer la barre assez loin, à un siècle de distance, cela revient à se fixer une sorte de but à atteindre. Du moment où on peut imaginer un point d’arrivée, il devient plus facile de construire toutes les étapes qu’il faut passer pour arriver à ce résultat. C’est peut-être ce qui nous manque le plus actuellement : une vision claire de notre devenir. On avance à une vitesse prodigieuse avec des rétroviseurs géants qui nous montrent tout ce qui s’est passé derrière nous, mais sans visibilité sur l’avenir. Beaucoup de gens, la plupart des décideurs, des politiques regardent dans le rétroviseur pour imaginer le monde de demain. Cela peut être utile si on avance en ligne droite. Mais, nous le savons maintenant, la ligne droite nous mène droit dans le mur, il est donc temps de prendre un virage. Ce que le rétroviseur ne nous montre pas. On n’aura jamais que des visions de ce que nous avons fait précédemment, c’est très handicapant. Je pense qu’il y a lieu maintenant d’imaginer d’autres choses, basées sur d’autres systèmes de valeurs. Et là, nous avons besoin d’autre chose que d’un rétroviseur.

Nous sommes en quelque sorte prisonniers de notre expérience. Mais, s’il faut une rupture, ne sommes-nous pas également prisonniers de notre formation ? Pour construire votre projet, avez-vous dû vous éloigner de la formation d’architecte que vous aviez reçue ?

Absolument, un architecte est formé dans l’optique de la création d’une œuvre à mettre le plus possible en évidence, sur un terrain bien dégagé, afin de la faire admirer au plus grand nombre. Cette démarche est centrée sur l’égo du créateur prenant pour modèles les architectes ayant réussi dans le star-system. Je n’adhère pas à cette vision des choses. Je pense qu’un architecte doit avant tout s’intégrer dans un contexte, et offrir une réponse adéquate aux besoins des utilisateurs et de la planète. Le rôle de l’architecte est visible ou pas. Cette visibilité n’a aucune espèce d’importance, et ne saurait constituer un objectif ou une fin en soi. Elle apparaît éventuellement comme la conséquence d’un travail spécifique, pour un programme original mené suffisamment loin.

Qu’est-ce qui dans votre parcours, dans votre expérience, a nourri cette double volonté : à la fois de construire un projet en rupture et également de mettre la société au centre du projet ?

C’est un ensemble de rencontres, d’éléments qui depuis le plus jeune âge chez moi ont été déterminants. J’avais une mère qui était excessivement sensible aux valeurs de la nature, et a réussi à émerveiller mon regard sur tout ce qui se rapprochait du vivant ; un père architecte qui accordait autant d’importance à la création des jardins qu’à ses maisons. Il a toujours conçu la maison et son jardin comme une entité. Cela m’a éveillé à ces valeurs. Tout aussi déterminante pour moi fut l’émergence du mouvement hippie, du mouvement underground, des charpentiers américains, de mai 1968, et d’un mouvement artistique dont j’ai fait partie assez jeune, le Mass moving. Nous étions un groupe d’artistes anonymes créant leurs œuvres, des happenings, dans la rue, avec les gens. Les musées et galeries étaient méprisés. On nommait nos œuvres « des actions ». Imaginaire et créativité étaient notre seul but. Et cela m’a ouvert des portes à des possibles que je n’avais pas imaginés en sortant de l’école. Cela m’a donné l’envie de remettre en question beaucoup de choses, d’expérimenter par moi-même comment je pouvais adapter ma manière de vivre à mon environnement, à ce que je ressentais très profondément, de tourner le dos à tout ce qui est le prêt-à-porter, ou le prêt-à-consommer. J’ai cherché à créer par moi-même mon environnement construit, de l’habitation à tous les objets qui la composent.

Ainsi ma maison était une émanation très personnelle de ce que je vivais. Avec ma famille, c’était passionnant de réinventer un mode de vie qui nous ressemblait. C’était une ouverture vers des possibles qui n’ont fait que s’enrichir pour devenir une pensée, un mode de vie personnel. J’ai toujours l’impression que si vous visitez ma maison quand je ne suis pas là, vous pouvez comprendre qui je suis en voyant tout ce qui la constitue. C’est nous cette maison. Cela va à l’encontre d’un courant d’architecture qui cherche à standardiser, à banaliser, à mettre des normes, à internationaliser, à mondialiser. Je considère cette évolution comme une très grande perte de valeur, car pour retrouver sa place dans un environnement comme cela, il y a beaucoup d’efforts à faire.

Donc votre première maison a été un élément indispensable dans votre parcours ?

Oui, je me suis construit avec cette expérience personnelle et professionnelle. Au départ, je commençais avec très peu d’expérience. Mais, au fur à mesure, j’ai trouvé la capacité et l’énergie d’inventer quelque chose qui ressemblait à ce que je ressentais et d’arriver à le réaliser. La confiance gagnée m’a permis de continuer à avancer vers ce mode d’expression totale. Cette première maison, la maison « Oréjona », est devenue le socle de mon travail d’architecte.

Je n’avais aucune envie de proposer à mes clients de faire des expériences à ma place. C’est d’abord à moi d’expérimenter pour voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas pour pouvoir en parler un peu en connaissance de cause. Je commençais mon travail d’architecte en mettant à l’épreuve mes idées et leurs concrétisations et la manière dont je pouvais les vivre. J’avais le terreau nécessaire pour pouvoir commencer à planter des graines ailleurs.

La maison vous a permis de tester certaines de vos idées ?

La première de ces idées, c’était de dire que je ne voulais pas être relié par un cordon ombilical à la société, au nucléaire, à toutes sortes de choses que je rejetais. Je voulais donc une maison qui puisse être autosuffisante. En 1975, j’ai conçu et réalisé une des toutes premières maisons autonomes d’Europe avec des techniques tout à fait nouvelles. C’était la période des tout premiers capteurs solaires qui venaient de sortir sur le marché. Une éolienne, une récupération de pluie, un verger, tout un ensemble de choses qui me permettaient d’être autonome par rapport à la société et de pouvoir continuer à expérimenter. Comment cette nature envers laquelle j’éprouvais une foi et une confiance absolue ainsi qu’un émerveillement incroyable pouvait me nourrir, combler mes envies et mes besoins d’absolu ? Et là, j’ai trouvé des voies qui m’ont permis de m’affranchir d’une grande partie de la société ; ce qui était en complet accord avec ce que je ressentais. Il y avait un sentiment d’épanouissement et de confiance dans les valeurs que je recherchais. Elles étaient existantes, elles étaient à ma disposition. Je pouvais mettre en place tout un ensemble de dispositifs qui me permettaient de me sentir bien dans mon environnement, sans rejeter ce qui n’allait pas sur la société. C’était à moi de faire, tout simplement. Je ne voulais compter que sur les gens avec qui je partageais le même projet pour arriver, ensemble, à quelques-uns, à jeter des bases différentes. À partir de là, j’ai commencé à bâtir l’hypothèse d’un futur désirable.

Cette utopie architecturale, vous l’avez d’abord, au départ, construite pour vous ?

Pas tout à fait. Oui et non, j’ai aussi l’âme d’un militant. Au moment où je travaillais avec Mass moving, l’objectif c’était de communiquer avec les gens. C’était ensemble qu’on créait quelque chose, un imaginaire d’une très grande liberté. Les projets qu’on a réalisés, c’était absolument étonnant. On a donné des concerts solaires. On a construit un énorme four solaire. Il chauffait de l’eau dans un four et envoyait de la vapeur à travers une trompette. Le son était modulé par l’intensité du soleil. On a fait un orgue éolien avec le vent. On a créé une machine qui imprime dans la rue, sur la rue, de très grands dessins. C’est la rue qui devenait le papier. On a fait de multiples événements de cet ordre-là. C’était des « actions collectives », anonymes, offertes aux publics de la rue. Ce mode d’expression et de communication a suscité chez moi l’envie d’utiliser mon imaginaire pour en faire ressortir une beauté accessible à tout le monde. Cette démarche m’est restée. La communication est, pour moi très importante. Arriver à communiquer avec tout le monde, échanger, recevoir et donner, cela me paraît essentiel. Ce n’est certainement pas le repli sur soi, mais l’expérimentation et puis le partage.

Pour vous aider à avoir des projets plus grands, plus ambitieux sur un plan utopique, vous êtes passés par une réflexion graphique. Ces dessins, ces graphiques ont fait l’objet de plusieurs expositions. En quoi vous ont-ils été utiles ? En quoi ont-ils été nécessaires pour élaborer une pensée architecturale que vous n’auriez pas développée sans ces dessins ?

Je commence toujours par réfléchir en termes d’image. Je vois le monde avant tout comme une projection cinématographique, comme une image en mouvement, un survol d’un monde. Plutôt que de commencer à décrire ce que je vois, je trouve que c’est plus performant, plus puissant, de dessiner. C’était pour moi la façon la plus simple de communiquer ma pensée. Si je devais commencer à décrire mes dessins, cela me prendrait un temps considérable. Je n’arriverais certainement pas à les décrire aussi bien que je peux les représenter graphiquement.

Est-ce une question de simplicité ou est-ce aussi une question de conviction ? Est-ce que vous n’avez été plus convaincant en dessinant parfois ? Vos dessins vous ont-ils aidé à rendre vos idées plus convaincantes ?

Oui, sûrement, dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme, le dessin est le médium de communication par excellence. Bien trop souvent les outils utilisés par les architectes pour transmettre leurs idées sont pauvres. Ils sont très bien adaptés pour expliquer à un entrepreneur comment il doit construire son bâtiment. Mais ils ne sont pas conçus pour communiquer au grand public ce qu’il projette, quelle est l’ambiance, comment le bâtiment va s’intégrer dans l’environnement. J’ai vite compris que la bande dessinée pouvait devenir un puissant vecteur de communication. Les codes de ce médium ont été établis pour faciliter la narration et l’immersion dans le projet. Les séquences qui s’y déroulent peuvent aussi être utilisées pour pouvoir exprimer les changements d’état et les modifications. J’ai cherché à utiliser ce médium en même temps que celui d’un mode d’expression picturale pour mieux faire émerger le projet d’un monde désirable, réconcilié avec l’ensemble de la planète, du vivant, des écosystèmes. Le dessin a cette force de conviction. C’est pour moi une manière d’ouvrir une porte très grande sur un voyage au travers d’un univers riche et complet. En plus, c’est un langage universel, multilingue.

D’après vous, les utopies ont-elles vocation à se matérialiser ?

Certaines oui, d’autres pas. Toute réalisation a commencé par une utopie. Envoyer une fusée sur la lune en 1960, c’était une utopie complètement folle. Personne ne savait comment faire. Et dix ans après, c’est réalisé. Les utopies ne vont pas toutes se réaliser, mais certaines se réaliseront bien, partiellement ou même complètement. Elles vont évoluer, une partie de l’utopie va se faire. Elle va se coller à une autre utopie pour en faire quelque chose de différent. On avance comme ça. Sans utopie on n’avance pas, on ne crée pas un monde sans imaginer tout ce qui pourrait se développer et qui n’est pas encore existant aujourd’hui.

Progressivement, vous développez une œuvre et donc aussi un projet utopique. Comment le définiriez-vous ? Comment définiriez-vous votre propre projet utopique comparativement aux projets architecturaux utopistes qui vous ont précédé ?

Ce qui me gêne le plus dans les projets des architectes utopistes, c’est que c’est toujours leur modèle d’architecture qui se décline à l’infini. Ils ont leur modèle, leur mode de pensée et ils le multiplient sur une ville entière. Une ville, un quartier, même un village qui est pensé par le même homme, c’est oppressif, monotone et dictatorial. Il n’y a pas la diversité de la pensée de chacun dans un village. À contrario, je cherche à montrer la richesse produite par la diversité des différentes formes d’architectures et du vivant. Cela correspond à la diversité de la population. L’idée qu’un architecte va créer un modèle est un cauchemar pour moi. J’essaye de récolter des idées venant de différentes parties et de les mettre dans des formes les plus diverses possible. La diversité des villes que je montre est spécifique à des environnements particuliers et des populations particulières. Donc à chaque endroit, j’essaye de voir quelles sont les différentes choses qui pourraient être faites en utilisant ce qui est propre au terroir, à la culture, aux gens qui l’habitent, au sol, ou sous-sol, au microclimat, à la faune, à la flore, à tout ce qui fait un environnement particulier et une personnalité particulière. Comment est-ce qu’on peut, à partir de cela, commencer à imaginer une ville qui ne soit pas la réduction à l’univers de quelqu’un, mais traduise l’ouverture à la spécificité d’un lieu ? C’est ce que j’essaye de faire dans mes dessins.

Le numéro se pose la question suivante : est-ce que l’utopie – de la cité archiborescence pour vous – est une utopie qui peut être universelle, qui peut traverser les différentes cultures et civilisations ? Cette utopie est-elle multiculturelle ? Peut-on se l’approprier dans différentes cultures ?

Oui, car elle ne correspond pas à une esthétique particulière. Elle ne cherche pas à être le reflet d’une personnalité. Elle est le fruit d’un ensemble d’associations. Quand on travaille avec le vivant, ce n’est pas pour lui donner une forme préétablie. On suit les impératifs du vivant, comment il pousse, comment il se nourrit. C’est suivre un fil conducteur. À chacun de voir comment il peut arriver à rentrer dans cet ordre d’idée, c’est aussi une manière de répondre aux besoins de chacun. Cela ne s’exprime que dans la diversité et le besoin de créativité de chacun.

On peut donc imaginer des cités archiborescentes différentes en Europe du Nord ou en Asie du Sud-Est par exemple ?

Absolument. Chaque terroir donne un résultat spécifique au lieu. Cela a toujours été le cas, à part au siècle dernier. On ne construit pas en Normandie comme on construit en Alsace ou en Suisse. Chaque lieu a donné naissance à une architecture spécifique et originale parce qu’elle était en lien complet avec son terroir. La mondialisation a été une manière de gommer cette valeur, de réduire tout à un même dénominateur, d’une pauvreté extrême. C’est le fastfood de l’architecture.

Aujourd’hui on construit avec du béton du verre, de l’acier, du plastique, des matériaux de synthèse. On ne s’occupe plus de ce qu’on trouve localement. Ce n’est plus la préoccupation des bâtisseurs actuels. Quel est l’intérêt de voyager si c’est pour voir les mêmes boîtes insipides, inodores, incolores, partout dans le monde, alignées les unes à côté des autres sans aucune expression ? Le mot d’ordre actuel est la standardisation. C’est pour moi une perte de valeur comparable à celle de la perte de la biodiversité. Heureusement cette perte n’est pas irréversible, on pourrait peut-être un jour retrouver ces valeurs, alors que la perte de la biodiversité, elle, demeure irrévocable.

Certes, il y a une uniformisation architecturale des villes. Tokyo et Paris se ressemblent de plus en plus. Malgré tout, n’y a-t-il pas entre ces villes une façon radicalement différente d’habiter ces espaces ?

C’est vrai, le mode de vie a évolué moins vite que la production des lieux d’habitation. L’enseignement dans les écoles, les médias, les architectes stars se sont ligués pour constituer un modèle d’architecture « tape à l’œil » très attractif pour un grand nombre. Il n’empêche qu’avec la mondialisation, les produits, les meubles et les objets ont tendance à se conformer à un même modèle. Il y a aussi l’influence du star-system qui glorifie des modes de vie correspondant à ce qui nous est présenté comme un modèle à atteindre. J’ai une très grande affinité pour les constructions en terre. Il n’y a pas de matériau plus simple que la terre. On fait un trou à côté de l’endroit où on va construire. On monte un mur en argile. Quand on a fini d’occuper la maison après quelques dizaines ou centaines d’années, la terre revient toute seule dans le trou dans lequel on a été la chercher. Il n’y a pas de déchets. Il n’y a pas d’énergie grise dépensée. Tous les matériaux de base reprennent leur place naturellement. C’est une des clés de la réflexion développée dans l’archiborescence. C’est là le critère d’évaluation de la pertinence des choix établis pour une construction. Une habitation qui a commencé son existence en provoquant de gros dégâts dans son environnement, pour devenir après quelques dizaines d’années d’occupations un grand tas de déchets, ne peut être considérée comme une réussite. J’aime à voir la beauté d’un bâtiment à partir du moment où on va chercher les matériaux, jusqu’au moment où ils vont revenir à la nature. C’est comme cela qu’il faut regarder si c’est beau, si c’est juste, si c’est vrai. Même si la construction a été magnifiquement dessinée, avec de telles destructions, le bilan écologique de ce bâtiment est néfaste.

Une des conditions pour construire les cités archiborescentes serait que les matériaux utilisés, les manières de travailler et de produire se diversifient selon les régions du monde ?

Oui, là il y a véritablement une logique qui a beaucoup plus de profondeur que le simple aspect extérieur. Si on va chercher ces matériaux dans les lieux au sein desquels ils se sont développés naturellement, qu’il s’agisse d’un lieu minéral, végétal ou animal, on renforce son enracinement dans ce lieu. On rentre plus en phase avec un climat, mais aussi avec tout ce qui bouge, pousse ou se trouve au sein de ce lieu. Il y a là une prise de conscience qu’on appartient fondamentalement à la force d’un lieu et que chaque lieu a sa propre identité. Prendre cela en considération, c’est nous aider à trouver notre place, notre équilibre et nos racines. Cela nous permet de nous développer en phase avec la planète.

Derrière vos représentations graphiques de cités utopiques, il y a des choix très forts, qu’il s’agisse de l’utilisation des matériaux, du rapport à la nature, ou de l’importance accordée à la diversité humaine et culturelle. Est-ce que vous estimez que vous avez réussi à mieux convaincre ? Y a-t-il encore des réticences ?

Ce n’est pas facile pour moi de savoir quel impact a eu mon travail, car généralement les retours que j’ai viennent de gens qui adhèrent au projet. Les gens que je rencontre aux expositions ou aux conférences adhèrent aux mêmes courants. Je peux pourtant constater que les demandes et les retours sont beaucoup plus nombreux maintenant qu’il y a dix ans. Il y a eu un engouement formidable dans les années 1970, cela nous a fait croire que quelque chose allait se passer. C’est très vite retombé, comme un soufflé, après la crise du pétrole. Tout allait bien de nouveau, on n’avait plus à s’inquiéter. Il n’y avait plus de place pour les messages alarmistes de l’écologie. C’est à partir de la connaissance des dangers des changements climatiques, que la conscientisation s’est développée. Les idées et les concepts que j’avais développés il y a 45 ans reviennent maintenant sur le devant de la scène. Cela fait à la fois plaisir et en même temps, c’est un peu dommage qu’il ait fallu attendre si longtemps avant de retrouver ces notions largement préexistantes dans les années 1970. Durant tout ce temps de purgatoire ou de latence dans lequel je n’ai pas pu réaliser ce que j’avais en tête et qui me passionnait, j’ai travaillé de mon côté en laissant dans mes tiroirs mes réflexions graphiques sur le monde de demain. Quand l’intérêt pour ce genre de choses est revenu, j’ai ressorti de mes tiroirs tous les dessins que j’avais accumulés pendant des dizaines d’années.

Il ne faut jamais avoir raison trop tôt. Et en même temps vous n’avez pas travaillé pour rien.

Non, ce travail m’a nourri et m’a beaucoup plu. Je n’ai pas perdu la confiance. J’étais très heureux de pouvoir réaliser ce travail, d’y consacrer du temps, en complément d’une activité professionnelle bien remplie. Cela m’a permis de faire évoluer mes idées.

K@iros a, enfin, une question à l’utopiste architectural que vous êtes. C’est celle de la projection. Étant donné l’état du monde, est-ce que vous avez aujourd’hui la même appréhension de l’utopie ou de votre projet ?

Ce qui est le plus trompeur, c’est de regarder à court terme. Dès le moment où on pense à la planète, on pense à des évolutions qui sont de très longue durée. Il y a de la vie sur terre depuis 3,5 voire 4 milliards d’années. Ce sont des perspectives tellement longues. Quels sont les soubresauts qu’il va encore y avoir avant que l’on puisse utiliser toutes les possibilités du vivant ? C’est excessivement difficile de le savoir. Je ne sais pas combien de temps cela va durer. Mais je pense que si l’être humain veut avoir un futur sur cette planète, il faudra qu’il passe par là. Il faudra qu’il se rende compte qu’il est un être biologique. L’environnement le plus naturel dans lequel il puisse vivre, c’est l’environnement du vivant. L’ensemble des machines peut l’aider un petit peu, mais la plus grande complicité doit s’établir avec tout ce qui vit. C’est là que l’être humain peut trouver un véritable épanouissement.