À quoi nous servent les utopies ? On peut tout d’abord les considérer agréables et inoffensives. Leur étymologie évoque un sans-lieu (ou-) heureux (eu-)2 et leur premier synonyme dans le dictionnaire est : « la chimère3 ». On pourrait en conclure qu’il s’agit d’une sorte de récit de voyage imaginaire, d’une illusion fantastique permettant à l’auteur et au lecteur de s’évader brièvement de sa propre réalité en rêvant de sociétés (plus) parfaites, mais impossibles. Parfois – si elles se prennent trop au sérieux – on invoque la célèbre critique cinglante de Marx et Engels, selon laquelle toute spéculation utopique est inutile et vouée à l’échec, car le noyau de leur vision est trop « statique » pour constituer un véritable projet révolutionnaire (Paden, 2002). Dans son ouvrage Utopia as Method, Ruth Levitas présente sous la forme de deux équations d’autres critiques, plus contemporaines et plus virulentes : selon les détracteurs de ce dispositif, « utopie égal totalitarisme égal communisme égal marxisme égal socialisme » et « communisme égal totalitarisme égal fascisme » (Levitas, 2013 : 7). Enfin, sur une note plus culturelle, on peut se tourner vers les leçons du passé récent, comme l’historien d’art Robert Hughes l’a clairement formulé. La culture du xxe siècle abonde de programmes utopiques dont le succès était attendu, à tort, par nos « grands-parents culturels » sous l’égide d’un supposé destin historique (Hughes, 2009 : 164) : « elles furent dessinées, conçues, débattues et parfois même construites, et ce processus nous a montré que les villes idéales ne fonctionnent pas […], il semble qu’à l’instar des plantes nous ayons besoin de la merde des autres comme nutriment. » (Hughes, 1982).

Malgré ces deux étiquettes péjoratives – « inutile » d’un côté, « dangereuse » de l’autre – à l’occasion du cinq-centenaire de L’Utopie de Thomas More, dans l’introduction à l’édition anniversaire publiée par Verso, l’écrivain et théoricien China Miéville affirme sans détour :

Nous ne pouvons pas nous passer d’Utopia. Nous sommes et avons toujours tous été les enfants de Thomas More (Miéville, 2016).

Pour lui, l’utopie est « une formulation, un concept dont on a besoin », un nom précis pour nos aspirations, emmailloté dans un texte qui depuis sa publication – et malgré les critiques – nous obsède, nous possède, nous oblige à y revenir encore et encore. Miéville n’est pas aveugle, il n’oublie pas que « la splendide – utopique – isolation » est intimement liée à « de violents butins impérialistes », à une « brutalité, contrainte d’en haut ». Avant de ranger l’utopie au rayon de la littérature d’évasion agréable, mais futile, ou idéologique et belliqueuse, il affirme qu’il est « grand temps de repenser ce mot ». Cet article tente de faire la même chose : si Miéville a raison, si nous sommes voués à utopier pour toujours, essayons de comprendre pourquoi cette forme (évidemment hasardeuse) de fiction nous a marqués et nous marque toujours autant. Malgré de nombreux exemples historiques « d’incommunication », tentons de découvrir pourquoi autant de penseurs, écrivains, artistes et architectes ont souhaité transmettre à travers un médium si controversé des idées fondamentales concernant notre identité et notre futur. Malgré un déluge cyclique de dénonciation, quelles sont les caractéristiques qui rendent l’utopie intemporelle ? Et finalement, utopions-nous de la même manière qu’avant ?

Notre première hypothèse considère que l’utopie, en tant que forme, est activiste. La démonstration – transdisciplinaire – s’appuiera d’abord sur la notion de « cadre » ou de « cadrage » développée par Erving Goffman4 et largement employée dans le champ de la sociologie des mouvements sociaux, notamment les travaux conduits par Francesca Polletta sur la relation étroite entre la narration, la constitution et la mobilisation des acteurs collectifs. Quelques notions de neurobiologie viendront compléter ce portrait, ayant pour but d’expliquer comment la fiction utopique permet à des rêves individuels de se « collectiviser » ou – dans des termes sociologiques – d’opérer un alignement de cadrage entre les intérêts, les valeurs, les croyances et les buts des individus aux grès similaires. Ensuite, la théorie critique de la science-fiction, formulée par l’académicien croato-canadien Darko Suvin, nous permettra d’aller au-delà de l’idée selon laquelle l’utopie est un simple facilitateur de rassemblement, démontrant que ce dispositif rhétorique est en plus capable de manipuler la perception de la réalité des individus, et de persuader son audience de la véracité réelle ou potentielle d’une image. Cet assemblage théorique sera testé sur deux visions utopiques mises en avant par des auteurs politiquement engagés et nés dans l’antichambre de la Première Guerre mondiale : celle du futurisme belliqueux imaginé par Filippo Tomasso Marinetti et l’architecte Antonio Sant’Elia, opposée aux visions anarcho-pacifistes de l’expressionniste Paul Scheerbart, mises en image par l’architecte Bruno Taut. Il s’agit de deux projections antagonistes de l’avenir, qui nous aideront à illustrer une autre caractéristique de l’utopie : elle n’est jamais unique, une pluralité de récits s’affrontent à tout moment pour la domination de nos esprits.

Oubliez toute idée fallacieuse de totalité humaine. [...] L’utopie de l’unité est un mensonge [...] il n’y a pas une Terre entière, il n’y a pas un « nous », sans un « eux ». Nous ne sommes pas tous dans le même bateau (Miéville, 2014).

Si une grande partie de cet article s’appuie sur des œuvres témoignant de l’obsession des modernistes pour l’utopie, dans la dernière partie, nous montrerons néanmoins qu’à partir des années 1960 ce registre tombe progressivement en disgrâce. En 1964 le modérateur Horst Krüger ouvre un débat entre Ernst Bloch et Theodor Adorno sur ce sujet et affirme :

Aujourd’hui, le mot « utopie » ne sonne pas bien. Il a été déprécié et utilisé principalement dans un sens négatif pour dire « utopique ». Il y a quelque chose d’anachronique dans notre thème et notre terme (Bloch et al., 1996 : 1).

L’article ici présenté reconnaît cet état de fait, mais émet comme hypothèse que ce registre historique reste d’actualité. Suite à une mutation, une métamorphose a eu lieu à la fin du xxe siècle, donnant naissance à un sous-genre nommé fantaisie radicale. Défini par le professeur William J. Burling comme un art représentatif du postmodernisme tardif (après les années 1990), il s’agirait d’un registre « provocateur, inconventionnel et politiquement radical », qui a comme point focal la posture du militant en quête d’une justice sociale progressiste et de l’égalité économique (Burling, 2009 : 339). Cet article présentera les arguments que certains avancent afin de désigner la fantaisie radicale comme descendant direct de l’utopie, avec pour seule différence majeure sa relation avec le futur. Si l’utopie traite souvent l’avenir de manière prescriptive – engendrant des visions parfois jugées trop « statiques » – la fantaisie radicale a pour seul but d’être l’étincelle qui fait sauter le statu quo, traitant cette fois-ci le futur comme un sujet ouvert, indéterminé et imprévisible. Le roman The City & The City (2009) de China Miéville, nous servira d’exemple principal.

Deux utopies en guerre

Seulement la plus fine étendue d’océan sépare [l’île de] l’Utopie du continent. Pour un quelque part si fameusement et constitutivement nulle part, ce non-lieu de l’Utopie est très proche de la rive (Miéville, 2016).

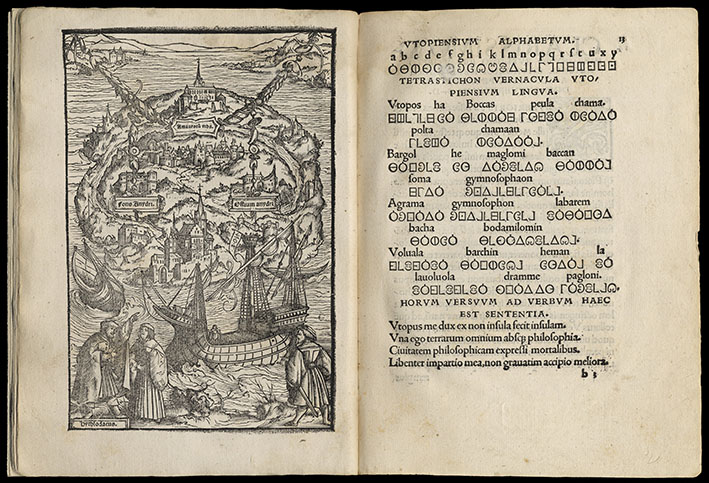

Figure 1 : MORE, Thomas (1516a), L’utopie (De optimo rei publicae statu, deque nova insula Utopia), Louvain, Dirk Martens, 1516, p. 12-13.

Dès le début de l’Utopie de Thomas More on découvre une juxtaposition particulière : d’un côté on peut admirer une illustration de l’île d’Utopie, tandis que de l’autre on découvre un échantillon de l’alphabet du peuple fictif qui y réside. Le dessin et le langage – ou l’architecture et la narration – sont présentés comme étant indissociables.

Crédit : Collection LUNA : Folger Digital Image Collection ; n° du fichier numérisé : 6357 ; n° d’inventaire : PR2321.U82 1518.

Comme le note China Miéville, dans le roman de Thomas More « [il] n’y avait pas d’île au départ » (Miéville, 2016). Avant l’arrivée du roi Utopos et sa conquête des futures terres de l’utopie, celles-ci étaient bien attachées au continent. Ce n’est qu’après sa victoire que l’armée, ainsi que les habitants, se voient ordonnés de couper ce territoire du reste du monde en creusant un canal trois fois plus grand que celui de l’isthme de Corinthe (More, 1516c : 84) (figure 1). Il est bon de rappeler que la transformation de la péninsule péloponnésienne en une île – permettant le passage des navires entre le golfe saronique et celui de Corinthe – était un rêve qui datait de l’Antiquité. La demande d’Utopos n’est pas très différente de celle de l’empereur romain Néron, qui en l’an 67 prit une pioche d’or et creusa trois fois la terre de la péninsule péloponnésienne, laissant le reste de la tâche à ses 6 000 esclaves. L’histoire a documenté par la suite de nombreuses tentatives manquées de perçage de ces 6 kilomètres de terre, et à l’heure où Thomas More mettait son Utopie sur papier, ce chantier colossal n’était toujours pas accompli. Le géologue Virlet d’Aoust affirme que jusqu’à la deuxième moitié du xixe siècle, « percer l’isthme » était un dicton populaire ou proverbial qui signifiait qu’un acte était « tout à fait impossible » (d’Aoust, 1881 : 412). Et si les succès des canaux de Suez (1859-1869) et de Corinthe (1881-1893) poussent Aoust à nommer le xixe siècle « le siècle des percements d’isthmes » (ibid : 408), on peut aussi observer qu’au même moment, suite aux impulsions des utopistes socialistes – c’est-à-dire ceux appartenant à la « filière » Charles Fourier - Henri Saint-Simon - Robert Owen – les rêves utopiques s’avèrent réalisables.

Un rêve mécanique

Peu de temps après que ces lieux heureux et artificiels commencent à se matérialiser, le poète Filippo Tomasso Marinetti se retrouve désespéré à Milan ; malgré beaucoup d’efforts, il n’arrive pas à trouver l’expression bâtie de son rêve utopique. Son manifeste futuriste de 1909 – écrit selon l’auteur aux « frontières extrêmes de la logique » (Marinetti, 1909b) – visait au départ à la création d’une nouvelle philosophie esthétique, prêchant le rejet du passé et la célébration des avatars de l’ère mécanique. Côté politique, si les allégeances des futuristes étaient au début assez diverses, Marinetti orienta le mouvement dans une direction nationaliste, faisant les louanges d’un capitalisme impérialiste vorace et belliqueux, bien résumé par son fameux slogan « la guerre, – seule hygiène du monde » (Marinetti, 1909b). De nombreuses branches de l’art se plient au credo futuriste rapidement : le Manifeste des peintres futuristes est daté de 1910, celui des musiciens arrive en 1911 et Valentine de Saint-Pont écrit le Manifeste de la femme futuriste un an après, la même année à laquelle Umberto Boccioni publie le Manifeste technique de la sculpture futuriste. Les architectes semblent ne pas participer au débat, mais dans la vision totalisante de Marinetti la publication du Manifeste de l’architecture futuriste représenterait la touche finale des grandes proclamations du groupe (Conrads, 1971 : 34). En décembre 1913, pour combler le vide, Boccioni lui-même s’apprête à écrire pour eux, avant que le peintre Enrico Prampolini ne publie, sans consultation, sa version – une mésaventure qui lui a presque coûté l’expulsion du groupe. Le 20 février 1914 dans une lettre adressée à Marinetti, Giacomo Balla se désole :

Publication manifeste architecture ne va pas, ne va pas, ne va pas, ne va pas, ne va pas. Je te prie d’attendre. Ensemble, à Rome, nous conclurons ensemble (Lista, 2015a).

Heureusement, en marge du mouvement se trouve un jeune architecte nommé Antonio Sant’Elia – un virtuose du crayon, mais un cancre de l’écriture. L’ensemble de sa contribution à l’histoire de l’architecture se résume en une période d’environ six mois, entre février et août 1914. Durant cet intervalle, l’architecte ne participe qu’à deux expositions où il expose en tout 27 dessins, tandis qu’un manifeste architectural est publié deux fois (et demie) sous son nom (Da Costa Meyer, 1995 : 103). Très jeune, il a préalablement accompli peu de choses dans sa courte carrière se limitant à quelques participations à des concours d’architecture, lors desquels il se révèle être un adepte du style de la sécession viennoise et un grand admirateur du travail du peintre autrichien Gustav Klimt. Mais à l’exposition de février organisée par l’Associazione Architetti Lombardi, Sant’Elia choisit de rompre l’association entre son architecture et toute référence historique. Pour son nouveau référentiel esthétique, il propose la figure de la centrale hydroélectrique des vallées alpines au nord de l’Italie, alimentant la ville moderne milanaise avec une énergie peu coûteuse nécessaire à son impressionnant essor industriel. Il la place au centre-ville et l’appelle « gare », « église » ou encore « gratte-ciel ». Après avoir illustré cette idée en février, sa vision s’éclaircit davantage au mois de mai, avec l’ouverture de l’exposition du groupe Nuove Tendeze dont il faisait partie. Seize dessins dévoilent l’image de ce qu’il appelle la Città Nuova, un agencement de fragments de ville entièrement minéraux à l’échelle écrasante, fruit d’un mariage entre l’esthétique industrielle et la logique volumétrique de la sécession viennoise.

Ceux-ci séduisent Marinetti et Sant’Elia est courtisé à plusieurs reprises pour rejoindre les futuristes. Toutefois, les allégeances socialistes de l’architecte5, ainsi que son antipathie pour leur position pro-conflit lui font rejeter l’offre, avant de succomber et les rejoindre en juillet 1914 (Da Costa Meyer, 1995, 155, 182-3). Après avoir réussi à récupérer la Città Nuova parmi leurs rangs, à la manière de Thomas More, les futuristes joignent six des dessins à un texte écrit à plusieurs mains par Marinetti, Decio Cinti, Ugo Nebbia et Boccioni6 et publient le tout deux fois : d’abord sous la forme d’un tract plié et illustré intitulé le Manifeste Futuriste de l’Architecture, ainsi que dans le numéro d’août de la revue Lacerba.

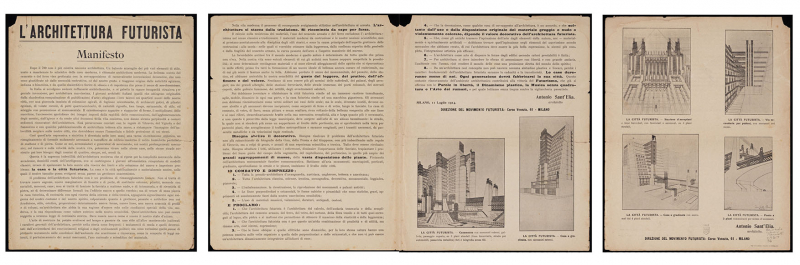

Figure 2 : Antonio Sant’Elia, L’architecture futuriste, imprimé en italien sur tract plié et illustré, datant du 11 juillet 1914, et publié de nouveau avec quelques variations dans Lacerba, IIe année, no 15, 1er août 1914.

Affichant un panthéon artistique futuriste complet et probablement pour le plus grand plaisir de Marinetti, la publication du manifeste futuriste coïncide avec la déclaration de guerre de l’Allemagne à la Russie et ainsi le début de la Première Guerre mondiale.

Crédit : Yale University Library Digital Collections ; n° d’inventaire : Marinetti + M317 36, Milan, Direzione del movimento futurista, 1914 ; [4]p. : ill. ; 30 cm ; exemplaire numérisé.

Une résistance de verre

Un deuxième exemple d’utopie, contemporain à cette aventure futuriste, voit le jour la même année à Berlin, lorsque l’excentrique écrivain expressionniste Paul Scheerbart murmure à l’oreille de l’architecte Bruno Taut ses prophéties en verre (Banham, 1956 : 38). Ce dernier rentre dans l’histoire de l’architecture en 1914 lors de la construction de son pavillon – le fameux Glashaus – pour l’exposition du Werkbund à Cologne. La genèse de ce projet est rarement mentionnée, bien que la rencontre entre le jeune architecte et l’écrivain quelques mois auparavant fût décisive7.

Si leurs chemins s’étaient croisés, le futuriste Marinetti et l’expressionniste Scheerbart auraient été de parfaits ennemis. Franz Rottensteiner décrit Scheerbart comme un « Prussien complètement non-Prusse » (Rottensteiner, 1984 : 110), figure du petit comité anarcho-pacifiste du royaume, qui emploie les intrigues fantastiques de ses histoires comme Rakkox le milliardaire (1900), Malvu le timonier (1902), Lesabéndio. Un roman astéroïde (1907-1913) ou L’architecture de verre (1914) comme des plaidoyers pour la paix. Fascinés par la profession d’architecte, les héros de Scheerbart sont très souvent des bâtisseurs qui rejettent les murs en brique épais, sales et opaques – omniprésents à l’époque à Berlin – et proposent à la place leur opposé, une architecture de verre translucide, légère et colorée. Son rêve était de faire en sorte que cette architecture cristalline couvre le monde entier : « Ce serait comme si la terre revêtait une parure de brillants et d’émaux » (Scheerbart, 1914a : 52). Si pour Scheerbart les briques et les espaces clos sont l’expression de la violence du capitalisme impérialiste, le verre ou le cristal peuvent devenir la marque d’un nouveau contrat spatial que l’humanité signerait pour maîtriser son instinct violent, en adoptant une posture permanente de vulnérabilité : « Qu’est-ce qui se casse plus facilement que le verre ? » (Ruest, 1919 : 270), affirme l’écrivain berlinois Anselm Ruest, ami proche de Scheerbart, avançant son nom à plusieurs reprises pour le prix Nobel de la paix.

Figure 3 : Exposition du Werkbund de 1914 à Cologne. Le Pavillon de verre de Bruno Taut vu de l’extérieur.

La frise a été écrite avec des poèmes de Paul Scheerbart. Le slogan numéro 3 était inscrit en allemand juste en dessous de l’entrée du Glashaus (Scheerbart, 1914c : 135) : « 2. Brick shall pass / Colorful glass will last. 3. Colored glass / Destroys all hatred at last. […] 6. A glass house won’t go up in smoke / Even if the extinguisher’s broke. 7. There is no vermin so small / That can invade a glass house at all. »

Crédit : Services photographiques de l’Université du Michigan, n° d’inventaire : LS017315, collection A & D.

Dans cette narration pacifiste, l’architecte est – selon les mots de Robert Hughes – « l’articulateur suprême de l’effort social, un maître bâtisseur au-delà de la politique, et (presque littéralement) un Messie » (Hughes, 2009 : 177). Malgré l’importante différence d’âge, après leur rencontre Scheerbart et Taut développent une relation professionnelle quasi fusionnelle : Scheerbart dédie un livre à Taut, et Taut dédie son architecture à Scheerbart (figure 3). L’écrivain est même invité à composer des slogans qui apparaîtront sur la façade circulaire du Glashaus, un moment qu’il considère comme un des plus heureux de sa vie. À l’échelle modeste d’un pavillon d’exposition, le Glashaus représentait pour Scheerbart l’incarnation des rêves en verre qu’il avait depuis une vingtaine d’années. Quant à Taut, il était d’un côté un artiste idéaliste qui pensait que son œuvre « n’avait pas d’autre but que d’être magnifique », tandis que de l’autre, il prenait le rôle de l’architecte pragmatique illustrant patiemment « les possibilités architecturales cachées du verre » (Taut, 1914 : 101). Pour lui, ce projet n’était censé être qu’une première étape sur le chemin de réalisations plus ambitieuses où le verre pourrait se décliner dans une richesse de formes équivalente à l’articulation de notes musicales, « de la fugue pour orgue au plus délicat des solos capricio » (Taut, 1921 : 120).

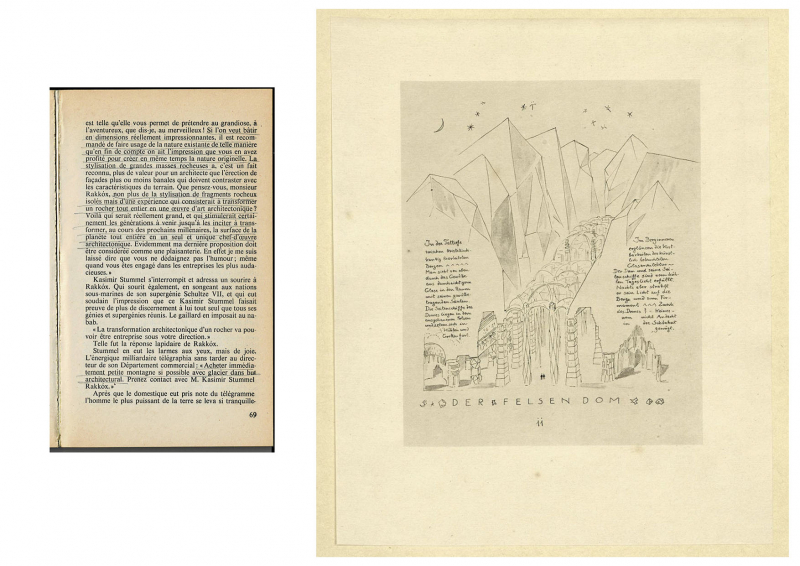

Figure 4 : De Scheerbart à Taut.

À gauche SCHEERBART, Paul (1900), Rakkóx le milliardaire, Berlin, Schuster & Loeffler, 1900, in Daniel WALTHER (1980), La Science-fiction allemande. Étrangers à Utopolis, Paris, Presses Pocket, p. 69. À droite, TAUT, Bruno 2005 (1919), Architecture alpine en cinq parties et trente dessins, Paris, Éditions du Linteau, folio 11.

Crédit : Bibliothèque de l’Université d’Heidelberg, Heidelberger historische Bestände – digital : Quellen zur Gesschichte der Kunstgeschichte.

Malgré leur campagne anti-conflit, la guerre éclate quelques mois après l’ouverture du pavillon et le 10 décembre 1915, Paul Scheerbart meurt à Berlin d’une attaque cérébrale. La mort de son cher « Star Papa » laisse Taut dans un état de deuil profond et troublé par des sentiments d’orphelin (Taut, 1915 : 272). Puis, le « grand massacre des peuples » (Taut, 1920 : 75) le pousse en octobre 1917 jusqu’au bord du suicide (Boyd White, 1982 : 44-45). Dans un effort pour rester sain d’esprit, il démarre un travail sur une série de projets utopiques facilement interprétables comme une mise en image, parfois littérale, de l’œuvre de Scheerbart8 (figure. 4). Avec une ambition égale au percement de l’isthme d’Utopos, sur les trente planches en encre et aquarelle de son ouvrage Architecture Alpine – rappelant la nouvelle « scheerbartienne » Rakkóx, le milliardaire (1900) – Taut envisage une transformation totale des cimes des Alpes qui sont façonnées, taillées et polies au-dessus de la zone de végétation pour ressembler à des cristaux (Taut, 1919 : folio 7), puis recouvertes de bâtiments de verre scintillants. Ensuite, Taut étend cette logique sur la surface entière du monde, des contrées rocheuses du Tyrol, aux lacs de l’Italie du Nord, aux îles Marshall et à celle de Rügen (ancienne demeure de Scheerbart pendant quelques années), en Asie, mais aussi sur les étoiles. L’architecte propose ainsi de maîtriser l’instinct tueur de l’homme de 1917 par l’accomplissement collectif de tâches pharaoniques. L’Architecture Alpine est ainsi un nouveau type de manifeste anti-guerre, un antidote aux impulsions biologiques humaines, une grande idée directrice et pacifiste qui engage les peuples jusqu’au bord de l’esclavage ; plus de temps ni d’énergie pour penser à la guerre, donc plus besoin de parler de paix.

L’utopie, un dispositif stratégique de persuasion ?

Peut-on établir une liaison concrète entre l’utopie et l’activisme ? Prenons comme point de départ le travail du neuroscientifique Michael Gazzaniga. Lors d’études s’étalant sur plus d’un demi-siècle, le chercheur américain a montré que notre cerveau perçoit de façon permanente le monde sous la forme d’histoires, assemblant ou ordonnant toutes nos perceptions, nos souvenirs et nos actions en un système, selon une logique ou une règle. Étonnamment, il semble que même quand le cerveau n’arrive pas à identifier de motifs, il génère une hypothèse malgré tout. Ceci expliquerait « la tendance humaine à trouver l’ordre dans le chaos » et notre besoin inné « de générer des explications pour des événements » (Gazzaniga, 2011 : ch. 3). Gazzaniga évoque l’idée d’un « cerveau conteur » – extrêmement énergivore – conçu de cette manière afin que nous nous épanouissions en tant qu’espèce dans des contextes sociaux (Gazzaniga, 2011 : ch. 5). On raconte et écoute des histoires pour mieux s’entendre les uns avec les autres.

Concernant l’activisme, il est intéressant de savoir que nous percevons le récit selon un mode cognitif différent de l’assimilation de tout autre message non narratif. Dès que quelqu’un prononce la phrase « il était une fois », pendant un bref moment, on s’arrête et on écoute paisiblement (Polletta, 2006 : 112 ; Green, Brock, 2000 : 701-721). En narratologie, la célèbre phrase de Samuel Coleridge sur la « suspension volontaire de l’incrédulité » (Coleridge, 1817) est souvent citée. Toutefois, les neurosciences ont montré ces dernières années qu’il s’agit plutôt d’une suspension automatique. Si le récit est cohérent – peu importe son caractère plausible ou fantastique – nous suspendons momentanément tout jugement et nous écoutons. C’est à la fin de la narration que nous pouvons effectuer une évaluation cognitive du message et éventuellement le rejeter (Holland, 2008 : 313). Toutefois, il semble que nous ayons du mal « à ignorer, oublier, rejeter ou sinon ne pas croire » (ibid.) ce que nous avons précédemment compris. Raconter nous permet alors de convaincre davantage.

Cette particularité de notre cerveau intéresse également la sociologie des mouvements sociaux, notamment la chercheuse américaine Francesca Polletta. Particulièrement efficace dans des situations de crise, le récit est considéré comment un espace protégé de l’imagination connu depuis l’enfance et séparé de la réalité par « il était une fois » et « ils vécurent heureux… ». Il s’agirait d’un moyen d’explorer l’inconnu sans peur et d’essayer de rendre les phénomènes étranges intelligibles (Polletta, 2006 : 12). L’un après l’autre, les contes9 agiraient comme des exercices mentaux d’analyse, réduisant l’anxiété des situations humaines nouvelles. De plus, notre cerveau semble savoir que ces histoires sont toujours racontées avec un but, telle une leçon cachée à l’intérieur, et que nous devrions ainsi les écouter tranquillement jusqu’à la fin (ibid : 7). Néanmoins, la morale d’une histoire est rarement clairement mentionnée. Cette ambiguïté joue toujours un rôle central laissant la porte ouverte à l’interprétation ; il existe une négociation constante entre le conteur et son public. C’est précisément cette tendance naturelle à l’ambiguïté (Polletta et al., 2011 : 122), cette flexibilité structurelle qui permet au récit de ne pas complètement expliquer le nouveau, révélant ainsi uniquement les grandes lignes d’une nouvelle logique, bien avant que l’agencement complexe de milliers de pièces formant une nouvelle compréhension du monde ne s’assemble (Polletta, 2006 : 34, 37).

Dans son ouvrage It was like a fever. Storytelling in protest and politics, Polletta montre comment, dans certaines conditions, certaines intrigues et certains personnages peuvent jouer un rôle important, voire critique, dans la mobilisation :

Les prophètes et les révolutionnaires ont toujours su que les histoires de danger et de vengeance, de redressement de tors et d’affronts vengés […] peuvent amener les gens à se lever contre les autorités, ignorer les calculs rationnels […] et courtiser le danger, voire la mort, pour le triomphe final d’une cause.

Cependant, la sociologue américaine nous met en garde : « les rois, présidents et dirigeants d’entreprise racontent également des histoires. Leurs récits […] peuvent rendre les efforts de changement du statu quo ignobles ou inutiles » (ibid : 166). En tant que forme rhétorique le récit peut-être à la fois paralysant et mobilisateur, hégémonique et fondamentalement subversif. Tout est une question d’usage.

Gazourmah sur le banc des accusés

Dans ce contexte, il n’est donc pas surprenant que l’œuvre que Marinetti aime « plus que tous les autres » soit un roman d’aventures aux fortes notes utopiques, dans lequel il est « parvenu à exprimer (son) grand rêve futuriste10 », et ce au détriment de son fameux manifeste publié dans Le Figaro. À mi-écriture, le titre Le soleil enchaîné, roman africain se transforme en Mafarka. Le futuriste (1907), se révélant ainsi comme une véritable incarnation romanesque de onze énoncés de son manifeste (Di Bella Mari, 2005 : 151). À travers les 300 pages du roman, il construit méticuleusement son argument pour la nécessité d’abandonner le passé, de sacrifier le présent et l’Homme tel que la nature l’a dessiné, afin d’offrir une généreuse mise en scène de sa vision d’un futur glorieux, celle d’une humanité « multipliée » par le moteur qui mériterait davantage de s’approprier la Terre.

Au cœur d’une intrigue parsemée de batailles et de conflits, plus d’un tiers du roman est dédié à un événement cataclysmique : la mort agonisante du frère de Mafarka, Magamal, suite à une banale morsure de chien : « tout était mort ; tout était aboli » (Marinetti, 1909a : 167). Le texte est sans doute fortement infusé d’éléments biographiques. En 1895, un long drame familial démarre lorsque Marinetti perd son frère aîné, puis sept ans plus tard sa mère, et en 1907, la figure autoritaire de son père. Si Magamal est la victime de la faiblesse de la biologie humaine face à la maladie, pour Mafarka comme pour Marinetti, ce drame constitue une justification suffisante pour dénoncer et rejeter la nature entière, jugeant sa force créatrice insuffisante. Le point culminant du roman porte ainsi sur l’avènement d’un quatrième « règne », une nouvelle espèce mécanique ailée et exclusivement masculine, enfantée par Mafarka « sans le recours à la vulve » (ibid : 214). Marinetti introduit ainsi Gazourmah, première incarnation de l’« homme multiplié futur », fruit d’une évolution non biologique qui libère l’être de ses faiblesses naturelles. Son corps est conçu comme la somme de tous les règnes déjà existants : une grande cage en fer le défend contre la rapacité du vent ; son torse est sculpté dans le bois d’un jeune chêne tandis qu’une étoffe solide, légère et indestructible, tissée avec la fibre de palmiers, recouvre ses grandes ailes baleinées ; la découverte d’une mixture changerait ces « fibres végétales en chair vivante et en muscles solides », et la vie lui serait insufflée par Mafarka lui-même dans un baiser qui serait mortel au père.

Cet enfant mécano-organique casse d’un battement d’ailes deux mythes technologiques préexistants. Tout d’abord il s’attaque à Dédale et Icare, car Marfaka, le constructeur du « plus bel oiseau de la Terre » (ibid : 211), ne crée pas un fils faible face aux forces naturelles. La maîtrise technique de son père fait de Gazourmah « un géant immortel aux ailes infaillibles » (ibid : 215), qui prendra sa revanche sur le soleil meurtrier qui avait auparavant vaincu Icare. Le deuxième mythe brisé, cette fois-ci d’origine moderne, incarné par le Frankenstein de Mary Shelley, serait celui d’un créateur ambivalent par rapport à sa progéniture artificielle. En 1818, le monde semblait avoir besoin d’un Victor Frankenstein « fou » et « hanté » par sa création, « (m)isérable démon », « (a)bominable créature » pour laquelle le scientifique entretenait une « répulsion […] infinie » (Shelley, 1818). Presque un siècle plus tard, avec la naissance de Gazourmah, Marinetti nous signale le début de l’ère où l’intégration culturelle de la machine est accomplie. Son enfant est « beau et pur » (Marinetti, 1909a : 281), « plus beau que tous les hommes et que toutes les femmes de la Terre » (ibid : 214). Après un siècle de questionnements, le monde est ainsi prêt pour le « règne de l’homme aux racines coupées, l’homme multiplié, qui se mêle au fer, se nourrit d’électricité et ne comprend plus que la volupté du danger et de l’héroïsme quotidien » (Marinetti, 1910a : 119).

Lorsque Marinetti se retrouve au tribunal sur le banc des accusés pour « outrage à la pudeur » – le premier chapitre de ce livre décrit une longue scène de viol collectif (Marinetti, 1909a : 35-37), choquant trop les mœurs du début du xxe siècle – il se sert gaiement de cette accusation pour attirer encore plus l’attention sur son ouvrage. Après avoir prétendument vendu en sept mois plus de vingt mille copies du roman en français (Marinetti, 1910b), et sachant qu’un procès peut amener une certaine notoriété (Ialongo, 2016 : 5), Marinetti diffuse de nombreux communiqués de presse détaillant ses propos à un public de plus en plus large et se dresse même en héros, estimant que lors de son interrogatoire public « (l)a sincérité de l’orateur acheva de conquérir les moins futuristes de la salle » (Marinetti, 1910c). Son acquittement pour inexistence de délit devient un événement glorieux :

Une clameur d’enthousiasme s’éleva dans la salle, se prolongeant par d’interminables applaudissements à la gloire de Marinetti qui, en compagnie des futuristes fut conduit par la foule à la Galleria Vittorio Emanuele, aux cris de Vive le futurisme ! (Marinetti, 1910d).

Dans les mains agiles de Marinetti, le tandem tribunal-roman devient ainsi l’outil parfait pour la dissémination du credo futuriste11.

La sociologie du « scriptage émotionnel »

Il est bien connu que la figure de « l’homme nouveau » – comme ce corps mécanique ailé et belliqueux marinettien – occupe une place centrale dans les préoccupations des avant-gardes modernes. Notre intérêt pour le sujet ne réside néanmoins pas dans le fond de ces propos, mais dans leur forme. Ce qui nous intéresse est de montrer que la mise en scène de ce corps fait partie de ce que la sociologie des mouvements sociaux appelle un « scriptage émotionnel ».

Dans la constitution, la participation et la mobilisation d’individus en des acteurs collectifs, il semble qu’une composante importante – mais souvent oubliée – soit formée par les facteurs affectifs. Les participants à des mouvements sociaux ne sont pas des ordinateurs hyper-rationnels qui agissent ou réagissent à des données objectives en lien avec leurs griefs. Dans la recette de l’activisme, il y a besoin d’un « appel aux armes » (Snow, Benford 1988 : 199), car la passion semble être cruciale pour la mobilisation. C’est pour cela qu’au lieu de comptes rendus secs, évoquant avec précision autoritaire et scientifique une liste de griefs ainsi que leur solution, les activistes cherchent souvent à provoquer des réactions émotionnelles en mettant en scène des histoires passionnantes (Benford, Hunt, 1992 : 38-39). Cependant, toutes les émotions ne sont pas aussi utiles les unes que les autres. La tristesse, par exemple, ne sert pas beaucoup aux activistes, car elle plonge souvent son auditoire dans un état de faible activation. Les sentiments d’anxiété, d’émerveillement, de joie – ou à l’instar de Mafarka, ceux de colère et de deuil – ont plus de chance d’amener une forte mobilisation12.

Le tout se résume finalement à savoir tirer les bonnes ficelles biologiques, voire même à manipuler le cerveau humain. Pour obtenir l’« amplification affective » nécessaire (Benford, 1997 : 419), les sociologues Robert Benford et Scott Hunt montrent qu’il est courant et efficace d’employer des récits qui mettent en scène les victimes, puis un affrontement entre des antagonistes (incarnant une personne, un groupe, une institution sociale ou une idée responsables de ce qui va mal) et des protagonistes (ceux capables de résoudre la situation problématique) (Benford, Hunt, 1992 : 39-40). Cette dynamique acteurs-victimes sert à développer un sentiment d’indignation morale ou d’injustice parmi une masse critique de participants. Dévoiler « comment les normes culturelles liées à l’usage et la distribution équitable du pouvoir ont été violées13 » justifie ensuite l’intervention du protagoniste – celui ou ceux identifié(s) comme étant capable(s) de vaincre l’injustice ou de résoudre la situation. Ainsi, la naissance de Gazourmah, le protagoniste, ne peut pas avoir lieu sans la mort lente et agonisante de Magamal, la victime.

Le protagoniste articule un monde plus juste, dépourvu de victimes innocentes, et soutient avoir la capacité de modifier les relations de pouvoir existantes (Benford, Hunt, 1992 : 40).

Il existe une forte corrélation entre la figure de l’antagoniste et celle du protagoniste. En donnant l’exemple des mouvements qui s’opposent à l’armement nucléaire, Robert Benford et David Snow montrent que les groupes qui considèrent que ce problème est de nature technologique vont proposer principalement soit un rejet de celle-ci (un retour à la nature, à des communautés rurales, etc.), soit au contraire, d’autres solutions technologiques (comme par exemple la prévention de la production et du déploiement des armes les plus dangereuses). Ceux qui voient la même situation comme un problème politique vont proposer principalement des solutions politiques (Snow, Benford 1988 : 201). Pour Marinetti, si le règne naturel est fautif, alors la solution ne peut être qu’artificielle.

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que l’idéologie futuriste ait servi de propagande avant et pendant la guerre. Marinetti arrive sur le front le 20 février 1917 pour travailler pendant deux ans avec plusieurs régiments et bataillons sur et autour de la première ligne. Suivant les ordres du général Luigi Capello, pionnier de la propagande militaire et connaisseur du travail de l’écrivain, Marinetti, au moment de son service militaire va passer un temps considérable non pas à combattre, mais à soulever « l’enthousiasme de l’infanterie, […] les exciter et les convaincre de la nécessité de donner à l’attaque un élan féroce et écrasant » (Daly, 2016 : 116-120).

Les leçons de la science-fiction : l’activisme entre distanciation et « libération cognitive »

Les chercheurs dans le champ de la théorie des mouvements sociaux s’intéressent à la capacité de la narration à engendrer un changement social et cherchent à comprendre comment la déployer efficacement dans des contextes politiques. Toutefois, leurs efforts se concentrent principalement sur des récits qu’on pourrait appeler réalistes, telles que les histoires sur Martin Luther King Jr. racontées par des parlementaires noirs dans le Sénat américain afin de plaider pour des politiques sociales plus généreuses (Polletta, 2006 : 141-165). Est-il possible d’obtenir le même effet de rassemblement et d’identité collective à travers des récits qu’on pourrait qualifier d’irréels, fantastiques ou utopiques ?

La réponse à cette question doit tout d’abord passer par le débat au sujet de la science-fiction qui éclot en 1979 suite à la publication par l’académicien croato-canadien Darko Suvin de l’ouvrage pionnier Metamorphoses of Science-fiction (Suvin, 1979). Suvin considère que ce genre historiquement boudé par le monde académique, mais de plus en plus populaire, possède une valeur sociologique importante. Pourtant, bien qu’il affirme que les meilleurs exemples de littérature contemporaine appartiennent à ce genre, il rejette 90-95 % de la production de science-fiction, les décrivant comme des « denrées périssables » non dignes d’attention (ibid : vii). Ainsi, l’essentiel de son argumentaire repose sur les attributs d’une minorité de chefs-d’œuvre, dont le thème majeur est la critique plus ou moins voilée des pouvoirs en place. Ce mode « populaire » d’appréhension du monde est essentiel pour Suvin – voire critique – pour engendrer « le renouvellement politique et intellectuel nécessaire afin d’éviter qu’on rende la planète inhabitable », l’enjeu étant donc ni plus ni moins « une éducation de l’Homo sapiens vers un salut terrestre » (Suvin, 1988 : 20).

De son point de vue, cette éducation a lieu principalement lors d’une opération de distanciation que le texte est censé induire au lecteur, Suvin comprenant ce terme à partir du principe d’ostranenie développé en 1917 par Viktor Shklovsky, et du concept de Verfremdung – ou V-Effekt – employé par Bertolt Brecht. Pour le dramaturge allemand, une pièce de théâtre ne doit pas permettre au spectateur de s’identifier émotionnellement avec les personnages ou l’action, mais plutôt provoquer une introspection rationnelle et une vision critique de l’action sur scène. L’automatisme de la perception est rompu dans un but politico-didactique, la distanciation du sujet permettant de révéler les processus socio-politiques contemporains, de reconnaître l’injustice sociale et l’exploitation et de motiver le spectateur à s’engager pour changer le monde réel (Parrinder, 2001 : 39).

Pour Suvin, les textes de SF déclenchent eux aussi une opération de référencement constante entre le monde dit empirique14 et l’univers proposé par les œuvres. Jusqu’à l’aube de la révolution industrielle, ce décalage était signalé par une opération spatiale, l’action ayant lieu sur l’île de l’Utopie, que ce soit celle du capitaine Nemo ou du docteur Moreau, sur la lune de Lucian ou celle de Swift, au Paradis Terrestre ou dans la Vallée des Morts de Gilgamesh, l’ailleurs court-circuitant ainsi l’automatisme de perception sur la réalité. Toutefois, Suvin souligne que cet espace alternatif est un locus plausible seulement avant le xviiie siècle, lorsque le pouvoir se quantifiait en des termes spatiaux, c’est-à-dire par la taille de l’emprise de terre qui appartenait aux propriétaires féodaux. La révolution industrielle provoque un bouleversement, car lors de la montée en puissance du mode de production industrialo-capitaliste se met en place une logique de croissance linéaire basée sur le temps. À partir de ce moment, tous les aspects de la vie deviennent dépendants de ce rythme dicté par les salaires ou les profits futurs et le temps se spatialise, devenant l’équivalent de l’argent et ainsi des choses quantifiables. La distanciation se déplace ainsi de l’ailleurs vers l’avenir.

Cette idée de rendre le familier étrange n’est pas une question anodine. David Snow et Robert Bedford appellent cette opération une « libération cognitive » (Snow et al., 1986 : 466), et Francesca Polletta nous rappelle que les activistes doivent souvent attirer l’attention sur la dimension politique des sujets prétendus neutres (Polletta et al., 2011 : 121). En soulignant le fossé qui existe entre la réalité des faits et celle des idéaux, la narration aide à révéler que des conditions que le lecteur trouvait initialement oppressives, mais immuables, sont en fait simplement injustes et donc propices au changement.

Lésabendio, un corps gélatineux

Paul Scheerbart propose un exemple extrême de distanciation spatiale, temporelle et biologique dans son travail. Alors que Marinetti façonne à travers Mafarka le prototype de l’homme idéal qui deviendra ensuite une inspiration pour l’imagerie proto-fasciste (Di Bella Mari, 2005 : 153), l’écrivain allemand imagine des formes de vie non anthropomorphiques, qui ne se conforment pas à un moule unique d’usine, mais sont soumises aux aléas d’une diversité totale. Dans son roman Lesabéndio. Un roman astéroïde (1906-1913) ou encore la courte histoire Malvu. Le timonier. Une histoire de Vesta (1902), au milieu de la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter, se trouve le corps gélatineux et verdâtre de personnages qui n’ont rien en commun avec l’espèce humaine. Lésabendio se déplace sur l’astéroïde Pallas à l’aide d’un pied ventouse ; Malvu et ses compatriotes ne se ressemblent même pas entre eux, chacun rampe, saute ou glisse selon sa morphologie (figure. 5) :

[Le] plus remarquable élément des habitants de cette planète est qu’aucun d’entre eux ne se ressemble : chacun a ses propres membres particuliers, certains plus courts, d’autres plus longs, beaucoup d’entre eux comme des tubes et flexibles comme du caoutchouc, d’autres sous forme de scies, dures comme l’acier et avec beaucoup de dents, tous différents (Scheerbart, 1902 : 70).

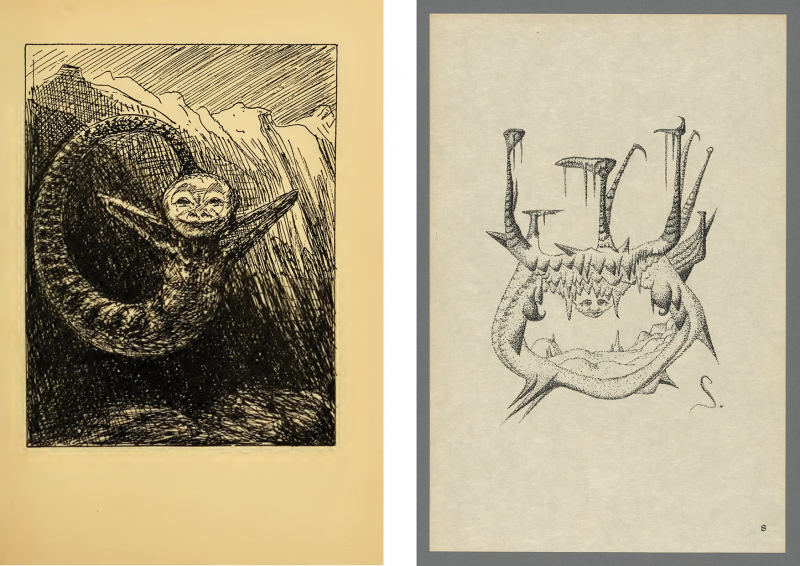

Figure 5 : De Kubin à Scheerbart.

Légende : À gauche, dessin d’Alfred Kubin pour la première édition de Lesabéndio, 1913 (Scheerbart, 1913). À droite, dessin de Paul Scheerbart publié dans le catalogue Jenseits-Galerie (Galerie de l’au-delà) en 1907 (Scheerbart, 1907).

Crédit : Université Brandeis, The Boston Library Consortium. Université Harvard, Bibliothèque Houghton.

Quelques critiques rejettent ces écrits, les jugeant infantiles, mais ils n’y voient alors pas la dénonciation que l’auteur fait du nationalisme rampant dans l’Allemagne de cette époque, ses personnages vestiens étant la parfaite incarnation d’une hybridation célébrant la différence. Chaque trait morphologique cache une dénonciation du statu quo : si dans la vie Scheerbart déteste voir les hommes manger en tuant et en écrasant d’autres créatures (Scheerbart, 1913 : 11), alors les pallasiens de Lesabéndio se nourrissent de façon similaire aux vestiens, en absorbant par leurs pores des nutriments libérés par des champs de champignons. Scheerbart est profondément anti-érotique et dégoûté par les rapports sexuels15, ainsi tous ses peuples imaginaires sont asexués. Et puisqu’il déplore la violence native de l’homme, alors la civilisation pallasienne est tellement pacifique qu’elle en a même oublié comment soigner des blessures (Scheerbart, 1913 : 82).

Si Marinetti embrasse fortement une politique nationalo-impérialiste fascinée par le modèle capitaliste, Lesabéndio et Malvu sont de fantastiques paraboles de la vie politique avec les idées qui animaient les cercles de l’anarchisme individualiste que Scheerbart fréquentait à Berlin. Selon les mémoires d’Emil Szittya, il était même considéré comme le gourou d’un de ces cercles basés autour du café des Westens. Leur forme d’anarchisme individualiste était un dérivé de la pensée de Max Stirner (1806-1856), avec de fortes notes « bohémiennes » promues par Scheerbart (Pârvulescu, 2006 : 35). Dans la vision de Stirner, l’État dans toutes ses formes est un être suprême qui nous recrute dès la naissance sans nous laisser aucun choix. Nous devons « le servir et lui obéir ». Scheerbart offre une parodie de ce concept sur Vesta, où les habitants vivent sur des îles mobiles sur un océan électrifié, hostile et rempli de tourbillons ; ils passent tout leur temps à essayer désespérément de guider leur île loin des collisions et de ralentir les fatigantes trajectoires centrifugées. Stirner dénonce le formatage qui force les hommes à s’adapter aux besoins de l’État et non l’inverse. Il déplore ce défilé vers une sorte « d’idéal générique » au détriment des intérêts propres de l’Homme et du développement de ses caractéristiques « uniques » et « non-pareilles ». La vie des vestiens de Scheerbart, malgré leurs remarquables différences morphologiques, sert une unique cause, épouvantable, celle consistant à piloter leur île dans un océan de vicissitudes. Pour Stirner, le sentiment de devoir envers la société n’est qu’un rêve qui doit être évacué de l’Homme en même temps que tout conditionnement issu de plusieurs concepts parmi lesquels : Dieu, le mariage, le patriotisme, la morale, la vérité ou la loi. L’individu doit ainsi porter sa propre révolte en réaffirmant son « Moi Unique » et en agissant guidé seulement par son égoïsme, c’est-à-dire selon son propre intérêt.

Cependant, malgré son « positionnement d’ermite » (Guérin, 2005 : 10), pour Stirner, la condition primitive de l’Homme n’est pas l’isolation mais la vie en société, « l’état naturel » de l’humanité. Pour concilier ces deux postures, il propose que l’Homme rejette toute limitation sur son individualité, et accepte seulement quelques restrictions sur sa liberté. Il estime que même l’autocrate de toute la Russie ne pourrait jouir d’une liberté absolue. Ces limitations ne sont acceptables que si elles sont le résultat d’une association bénévole entre des égoïstes, permettant grâce à leur effort commun d’obtenir davantage par rapport à toute poursuite isolée (Stirner, 1844 : 22-24). La représentation d’une telle logique se retrouve sur Pallas où Lesabéndio convainc ses camarades de laisser de côté leurs démarches artistiques personnelles et de s’unir dans la réalisation d’un projet colossal et commun : la construction d’une immense tour qui va leur permettre de percer les nuages et mieux observer leur astéroïde. Toute la structure du roman est ensuite organisée autour de cette grandiose tâche architecturale, ressemblant à une énorme tour Eiffel à échelle planétaire. Dans cette optique, ni l’amour, ni l’amitié, ni le socialisme ou les causes communes grandioses ne sont contraires à l’idée de l’égoïsme. L’égoïsme n’est hostile à aucun type d’intérêt (ibid : 22). L’intérêt doit simplement exister dans une forme continue. Stirner ne cherche pas à déclencher une révolution et à abolir les formes d’organisation actuelles de l’État, car une révolution a toujours la création de nouvelles institutions comme objectif. Sa recette est beaucoup plus simple : il propose que l’Homme choisisse la révolte, qu’il décide d’ignorer d’abord toute règle dès lors qu’elle contrevient aux choix autonomes des individus, et qu’il se lève finalement soi-même au-dessus de l’État. Dans Malvu, le timonier, le protagoniste parvient à la même conclusion. Il guide ses compatriotes, qui quittent alors la surface de leur île épouvantable et s’installent sur les hauteurs de leur phare rocheux. En s’élevant au-dessus du tourbillon de leur ancienne demeure, ils jouissent d’une vie meilleure et sont même persuadés de mieux comprendre la vie.

Là, bien en dessous, l’océan hurlait et tourbillonnait les îles rondes sur lesquelles personne n’habitait plus (Scheerbart, 1902 : 76).

Une altérité ni silencieuse ni passive au moment de son service militaire

Selon Darko Suvin, « la tragédie est de nouveau possible dans le xxe siècle, [...] mais c’est la tragédie de la cécité – celle des possibilités historiques échouées » (Suvin, 1979 : 75). Dans l’anglais de More et jusqu’au milieu du xviie siècle, le mot « fiction » était synonyme d’« hypothèse » (Davis, 1980 : 253). Raphael Hythlodaeus (ou Hythlodée), le voyageur qui découvre la fameuse île de More et sert de narrateur possède un nom de famille formé de deux racines grecques (uthlos : vain babillage, propos futiles, balivernes et daios : adroit, expert) qui se traduit littéralement par « expert en balivernes » ou « maître en bavardage » (Deproost, 2009 : 210, nbp. 5-6). Toutefois, pour citer Philippe Potié, cela ne signale pas « une duperie, mais bien (une) transcription, dans l’espace du langage d’une posture mentale qui “désengage” moralement le sujet dans son rapport au réel ». Cette opération permet de produire du « véridique, un effet de réalité » même dans cet u-topos (non-lieu), traversé par son fleuve Anhydre (sans eau), régné par sa capitale Amaurote (cité obscure) (Potié, 2010 : 43-54).

En choisissant Raphael comme prénom pour son personnage, More nous donne une autre clef d’interprétation du texte. Sa référence évidente aux noms angéliques nous amène à la figure des archanges. Elizabeth McCutcheon note que ces entités bibliques sont considérées comme les messagers de l’illumination et que Saint Raphael en particulier – qui tire son nom de l’Hébreux et se traduit par « la guérison de Dieu », « la médecine de Dieu », voire même « medicus, l’ange médecin » – est traditionnellement le guérisseur de la cécité (McCutcheon, 1969 : 23). Paul-Augustin Deproost explique :

Raphael Hythlodée serait alors celui qui guérit le monde pour lui permettre de sortir des ténèbres de son aveuglement [...]. « Dieu qui guérit par le bavardage de Dieu » ne signifierait évidemment pas le premier degré d’une guérison par un discours futile et vain, mais la légèreté paradoxale d’une illumination par un discours en paraboles (Deproost, 2009 : 210).

Depuis l’avènement de l’humanisme, le registre utopique serait ainsi employé pour transmettre de la connaissance sous une forme ludique et subversive, en incitant ses lecteurs à se mesurer contre des hypothèses nouvelles ou inattendues, dans l’espoir que ceux-ci finissent par les accepter et même les appliquer (Gray, 1963 : 251). Le pari de l’auteur serait que l’embrassement d’une dialectique entre « les-choses-comme-elles-le-sont » et « les-choses-comme-elles-devraient-être » aurait comme effet un monde empirique peut-être pas parfait, mais au moins meilleur (Davis, 1980 : 256). Le texte utopique, et plus récemment celui de science-fiction, devient ainsi l’exploration ou le test mental de l’hypothèse, conçu comme un dispositif rhétorique visant à persuader le lecteur qu’une image est vraie ou devrait être vraie. En tant que genre, elle est construite pour perpétuellement franchir sa condition hypothétique et s’insérer dans le réel. L’utopie est activiste. Pour reprendre Adolf Behne :

Une utopie…il n’y a pas matière à rire16.

De More à Miéville : la métamorphose d’un registre historique

Dans l’architecture, on date la mort du modernisme très précisément :

L’architecture moderne est morte à St. Louis, Missouri le 15 juillet 1972, à 15 h 32 (plus ou moins), avec l’infâme projet de Pruitt Igoe, ou plutôt lorsque certaines de ses barres d’habitations ont reçu le dernier coup de grâce par la dynamite (Jencks, 1977 : 10).

Bien que le public soit depuis déjà longtemps désenchanté par l’idée des utopies possibles – et leurs architectures – on voit ces mêmes années l’essor de la science-fiction. L’engouement fut tel que, pendant la période mouvementée de 1968, à l’université CalTech certains étudiants scandaient « M. Spock président » (Cooper, 1968 ; Harrison, 1968) et demandaient l’introduction dans les universités de cours de science-fiction, y compris dans des cursus non littéraires comme la sociologie17. L’écrivain China Miéville considère que cette grande expansion du mode fantastique – qui pour lui englobe également la science-fiction (Miéville, 2002 : 43-44) – est une preuve que celui-ci serait un mode vernaculaire culturel par défaut du xxe siècle (Miéville, 2002 : 40). Pour prouver ce point, il propose simplement de regarder la profusion et la popularité des films, livres, séries télévisées, bandes dessinées et jeux vidéo qui sont apparus dans les dernières décennies. Le fait que cette même production très prisée par le grand public soit régulièrement répudiée par le milieu académique ne fait que contenter Miéville. Être constamment dénigré par l’élitisme culturel, être considéré comme contraire aux « goûts polis » (Miéville, 2000) – parfois même idéologiquement dangereux – tout en attirant une partie toujours grandissante du public, donne au genre un caractère de contre-culture, un statut d’alternative à la norme.

Cependant, pour Miéville le registre fantastique ne peut pas offrir de vision claire et nette des possibilités politiques ni guider l’action politique. Il peut néanmoins agir dans notre espace mental – individuel ou collectif – redéfinissant la notion d’impossible et bougeant parfois même la frontière entre le réel et le non atteignable. Autrement dit, le fantastique est un bon outil de pensée. Miéville insiste sur le fait qu’il « est un genre particulièrement bien adapté et résonnant avec les formes de la modernité […] [qui] permet de nous ouvrir à un art critique » (ibid. : 44-48). À l’instar de Marinetti et Scheerbart, Miéville est très engagé politiquement : ouvertement néo-marxiste, en 2011 il a même candidaté aux élections générales en Grande-Bretagne. Quant à sa prose, elle est souvent associée à la « fantaisie radicale » – une forme narrative contemporaine considérée par certains comme le descendant direct de l’utopie. Une définition « préliminaire » de ce sous-genre est faite en 2009 par William J. Burling, qui le décrit comme un art représentatif du postmodernisme tardif18 (post-1990), ayant comme centre d’intérêt la posture du militant (collectif) en quête d’une justice sociale progressiste et de l’égalité économique (Burling, 2009 : 330, 337-339). Si les points communs avec le registre utopique sont jusqu’à ce point évidents, une différence fondamentale réside dans la relation de ce type de récits avec le futur. Une des critiques faites aux utopistes socialistes, qui peut également être formulée à l’encontre des modernistes, est la nature « statique » des utopies qu’ils produisent, fondées comme des réponses à des besoins fixes et immuables, pour des êtres humains normés, n’offrant donc que des cadres trop ternes, voire rigides, oppressifs et réactionnaires (Paden, 2002). Miéville lui-même rappelle que « [la] splendide – utopique – isolation [de More] » est le résultat d’un impérialisme violent, « forgé par la brutalité, contraint par l’autorité ». Et malgré ce cadre théoriquement parfait, ici ses habitants n’ont pas d’autre choix « que de vivre et servir et mourir » (Miéville, 2016).

La fantaisie radicale, en revanche, mise sur un futur ouvert, indéterminé et imprévisible (Burling, 2009 : 332). Si le registre est considéré comme « provocateur, non conventionnel et politiquement radical » c’est parce qu’il ne cherche pas à figer une vision de l’avenir, mais se donne comme seule tâche d’opérer une libération cognitive – de rendre l’immuable injuste et changeable – dans l’espoir de réveiller l’agentivité19 humaine, et de voir des segments de la société auparavant non alignés s’organiser sous la forme d’une conscience collective militante. Plus libre dans l’emploi de l’hyperbole et la métaphore que la science-fiction ou les proses dites réalistes, une autre caractéristique de la fantaisie radicale est sa capacité à représenter l’irreprésentable – notamment le pouvoir et le capital global.

Radical Fantasy recognizes and represents the unimaginable totality of capitalism, rethinks the relationship and obligations of the individual to the social whole, and advocates for posthumanist subject identity as a challenge to currently hegemonic idealist, humanist assumptions (Burling, 2009 : 340-341).

Prenons l’exemple de The City & The City, un polar semi-fantastique que Miéville publie en 2009, racontant l’histoire particulière de deux villes États qui se sont développées d’un point de vue urbanistique comme des frères siamois. Besźel et Ul Qoma sont situées dans un territoire fictif quelque part dans les Balkans et ont été fondées, pour des raisons plus ou moins obscures, simultanément dans un passé lointain, puis ont grandi indépendamment sur quasiment la même empreinte spatiale. Ici, la frontière étatique peut alterner d’une rue, d’un trottoir, d’un bâtiment, d’un appartement à l’autre, ou même se chevaucher complètement, occupant (indépendamment) le même espace. Pour qu’une telle existence brutopique20 soit possible, Miéville ne recourt pas aux tropes fantastiques qui infusent ses autres romans. La plausibilité de cette organisation politico-territoriale repose sur la psychologie de masse : depuis leur plus jeune âge, les habitants apprennent à ne pas voir, à éviser21 ou même inouïr22 la ville voisine.

Il existe des endroits non tramés, mais où Besźel se trouve interrompue par un brin d’Ul Qoma. Gamins, nous nous employions, assidus, à éviser Ul Qoma, ainsi que nos parents et enseignants nous y avaient perpétuellement entraînés […]. On jetait des cailloux à travers l’altérité, effectuait de longs contournements dans Besźel pour les ramasser, en débattant de si nous avions fauté. La Rupture ne se manifestait jamais, bien sûr. On faisait de même avec les lézards autochtones. Ils étaient morts chaque fois qu’on les récupérait, et on disait que c’était ce petit trajet en l’air via Ul Qoma qui les avait tués, alors que ç’aurait aussi bien pu être l’atterrissage23 (Miéville, 2011 : 121-122).

Miéville s’attarde ensuite longuement sur la silhouette urbaine de ces deux territoires (figure 6). Une ville est plus haute que l’autre (Miéville, 2009 : 24), une maison baroque et poussiéreuse est juxtaposée à un bâtiment neuf couvert de verre ; un jardin est envahi par le traditionnel et pittoresque arbuste de buddléia, tandis que dans celui de l’autre il est considéré comme parasite et se voit coupé en un plan vertical net le long de la frontière (Miéville, 2009 : 44). Chaque ville possède sa propre palette de couleurs autorisées – le bleu de Besźel est illégal à Ul Qoma (Miéville, 2009 : 53). Les deux langues partagent la même racine mais leurs sonorités contemporaines ne se ressemblent plus, à l’écrit l’une s’exprime à travers l’alphabet cyrillique, l’autre emploie depuis peu le script roman (Miéville, 2009 : 41).

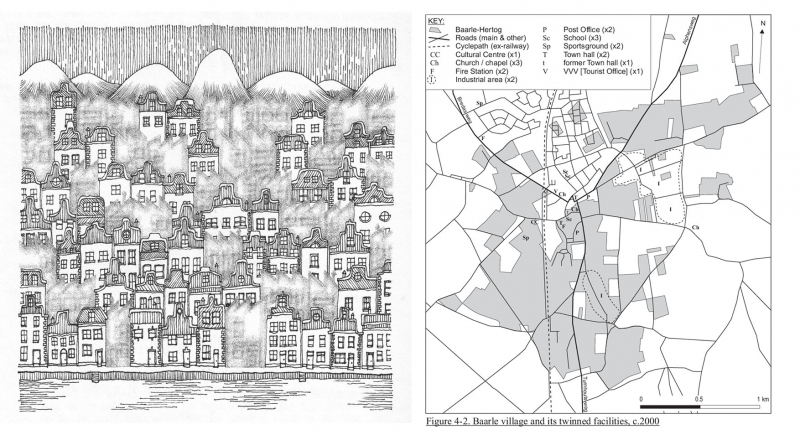

Figure 6 : Représentations de la ville chez Miéville.

À gauche City & The City par Warwick Mihaly (Mihaly, 2012). À droite, carte de la commune belge Baarle-Hertog et sa jumelle néerlandaise Baarle-Nassau, approx. 2000., p. 207 (Whyte, 2004 207).

Crédit : Warwick Mihaly/ WHYTE, Brendan (2004), « En Territoire Belge et à Quarante Centimètres de la Frontière. An historical and documentary study of the Belgian and Dutch enclaves of Baarle-Hertog and Baarle-Nassau », National Library of Australia / Description: School of Anthropology, Geography and Environmental Studies, University of Melbourne, c 2004 xiv, 251 p. : ill., maps ; 30 cm. / Series : Research Paper 19, / Bid ID: 3297964 / ISBN : 0734030320.

Il est important de clarifier le fait qu’il n’est pas interdit de voir l’autre ville lorsqu’on emprunte le chemin officiel : il faut pour cela passer par la douane située au centre de deux quartiers historiques, là où trône leur seul bâtiment commun, l’Unicipe. En revanche, toute transgression illégale de la frontière – même sensorielle – tout regard intentionnel chez son voisin étranger, tout pas intentionnellement posé sur le territoire de l’autre, tout accident de la vie qui commence d’un côté et se termine de l’autre est sanctionné ou géré par un tiers, un organisme à la réputation inquiétante portant le nom de Rupture24. Occupant les interstices, les zones grises – là où l’on peut douter de l’appartenance d’un endroit ou d’un habit à Besźel ou à Ul Qoma – Rupture est le dernier ressort pour garder le statu quo en place :

Jetez du feld, de la cocaïne ou des armes par votre fenêtre besź qui flanque une cour tramée, de manière à ce qu’ils atterrissent dans un jardin ulqoman pour que votre contact les récupère, c’est bien là une rupture, et la Rupture vous aura – idem si vous jetez du pain ou des plumes. Mais dérobez une tête nucléaire, transportez-la secrètement tout en traversant l’Unicipe, en franchissant la frontière au check-point officiel où les villes se rencontrent… Un tel acte inclut de nombreux délits, mais la rupture n’en fait pas partie (Miéville, 2011 : 181).

Pour nous promener dans ce paysage urbain particulier et ses alternances de zones tramées et zones plénières25, Miéville se sert de l’intrigue du roman – le meurtre d’une jeune femme à Ul Qoma, la découverte de son corps à Besźel et l’investigation policière trans-frontalière qui en découle. Néanmoins, après 236 pages de texte où les personnages suivent religieusement les rigueurs frontalières de Besźel et d’Ul Qoma, à l’apogée d’une course-poursuite – déjà risquée – pendant laquelle l’inspecteur Borlu poursuit un criminel qui se trouve malheureusement à côté de lui, et en même temps dans un autre pays, l’impensable survient :

[J’ai] vu un homme pressé. […] J’ai d’abord cru qu’il s’agissait du tireur, puis le contraire, et pourtant, si. […] Tout cela n’était pas, ne pouvait être, une poursuite. Nous n’étions que deux accélérations. Nous courions, lui dans sa ville, moi pétri de colère, tout près derrière lui, dans la mienne. […] Puis il a posé le pied dans un espace où nul situé à Ul Qoma ne pouvait s’aventurer.

J’ai brandi le pistolet, j’ai tiré.

Je l’ai atteint au thorax. J’ai vu son étonnement alors qu’il tombait. Des hurlements se sont élevés, d’abord suite à ce coup de feu et ensuite, devant ce cadavre, ce sang – puis enfin, presque aussitôt parmi tous ceux qui avaient assisté à la scène, à cause de la forme de transgression terrible que cela représentait.

– Rupture.

– Rupture. » (Miéville, 2011 : 366-369)

Dans ces villes où il n’y a qu’une seule façon de se comporter, l’écrivain incite et pousse le corps à la dissidence. Aussi fascinantes que ces deux villes puissent paraître, le véritable but de ses personnages est de franchir le pas :

Car pour peu que vous rompiez plus qu’une fraction de seconde, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Vous n’éviserez plus jamais (Miéville, 2011 : 476).

À cet égard, deux problématiques se révèlent. La première concerne l’intérêt de cette exagération des logiques de frontières, cette extrapolation extrême d’une condition banale, quotidienne, juridique et sociale26. Pour Carl Freedman l’entièreté de l’œuvre de Miéville cherche « à examiner et à interroger des aspects variés de la théorie sociale marxiste » (Freedman, 2015 : 99). À ses yeux, The City & The City attaque de front le nationalisme xénophobe, en dessinant une situation extrême où une population « chimiquement pure » – c’est-à-dire sans grande variété d’un point de vue ethnique, religieux ou politique, ni même spatial – peut être poussée à construire et à perpétuellement soigner une idée purement psychologique de différence, de séparation et de rejet assumé d’un autre (Freedman, 2015 : 96). L’architecture de ces deux villes siamoises devient ainsi le dispositif principal à travers lequel l’écrivain révèle l’absurdité et le vide inhérent des oppositions nationalistes. On ne peut s’empêcher de penser à Berlin, Jérusalem, Nicosie, Belfast, la commune belge Baarle-Hertog et sa jumelle néerlandaise Baarle-Nassau27, le cas français du « village-double » de Saint-Santin dans l’Aveyron et Saint-Santin-de-Maurs dans le Cantal ou toute autre communauté humaine portant en elle, d’une façon ou d’une autre, la logique frontalière. Miéville avoue d’ailleurs avoir d’abord soigneusement construit mentalement ces deux villes, puis testé plusieurs intrigues afin d’identifier celle qui permettrait d’exposer au mieux les particularités de Besźel et Ul Qoma (Miéville, Manaugh, 2011). Le meurtre de la jeune femme et l’enquête qui suit n’est qu’un artifice.

La deuxième problématique concerne l’architecture. Quel est l’intérêt de la placer au premier plan du récit ? Philippe Potié propose une réponse à cette question en soulignant qu’une forte relation entre le bâti, le constructeur et la politique peut être retracée depuis la naissance de la société capitaliste à Florence au xve siècle. Depuis, « l’architecture serait le négatif au sens photographique du terme de capitalisme […] [avec] Michel-Ange [comme une] figure en miroir inversé du banquier Laurent de Médicis » (Potié, 2017). À l’instar de More, de Marinetti et de Scheerbart, lorsque Miéville place la ville au centre de sa narration, il attribue à l’architecture cette valeur de miroir ou d’ombre fidèle des hiérarchies en place. Sans tomber dans le piège de devoir reconstruire des conditions historiques, politiques ou sociales trop complexes, la ville-personnage nous permet de comprendre et/ou d’analyser le pouvoir qui lui a donné naissance, sans rentrer dans les détails sordides, voire même contradictoires des entités étatiques. Dit plus simplement, évoquer un imaginaire bâti est un moyen extrêmement efficace – et ludique – d’esquisser les contours d’un raisonnement idéologique.

Cependant, la fantaisie radicale de Miéville va au-delà car – tout comme l’utopie de More – elle adhère à la logique selon laquelle la constitution identitaire d’un groupe qui rêve d’altérité ne peut pas se priver de la distorsion, du découpage, du réassemblage, voire de la destruction de l’espace existant. Le géographe Henri Lefebvre affirme au début des années 1970 que « l’espace est politique » (Lefebvre, 1972), empreint des rapports sociaux, support, instrument et objet de lutte et de conflits. Plus récemment, David Harvey analyse le mouvement Occupy Wall Street sous l’angle du « pouvoir collectif des corps dans l’espace public » comme instruments d’opposition (Harvey, 2012 : 161), ce que d’autres chercheurs ont appelé une « contre-géographie de la contestation » (Bolton et al., 2012 : 138). Plus direct encore, le politologue Engin Isin estime que « les groupes ne peuvent pas se matérialiser […] sans se réaliser dans l’espace, sans créer de configurations de bâtiments, de schémas, d’arrangements, et de représentations symboliques de ces arrangements ». (Isin, 2002 : 42-43). Borlù n’est pas un roi, seulement un humble inspecteur, mais lui aussi choisit de franchir l’infranchissable et de briser ainsi l’illusion qui règne à Besźel et Ul Qoma, bien que son acte soit moins spectaculaire – et surement moins despotique – que le percement du canal de l’isthme de l’Utopie. Alliant l’image au récit et maniant avec soin les effets de la distanciation, la fantaisie radicale de Miéville s’inscrit ainsi dans la longue tradition utopique de contestation qui gravite autour de l’ouvrage de Thomas More.

Cet exemple contemporain, couplé à l’analyse transdisciplinaire menée dans cet article, cherche à montrer que bien qu’elles puissent changer de stratégie ou de contours, la présence et la pertinence de ces narrations de dissidence dans nos sociétés sont pérennes. Les travaux évoqués en neurobiologie de Gazzaniga, ou ceux dans le domaine de la sociologie des mouvements sociaux de Polletta, semblent soutenir l’hypothèse que le besoin d’utopier est biologique, voire universel. De plus, dans les mains d’activistes, comme Marinetti et Scheerbart, les utopies deviennent des outils puissants, des rhétoriques finement calculées qui mettent en scène des victimes et des protagonistes triomphants, insistant sur le fait que l’avenir est pluriel, que le changement est à tout moment possible. Dans l’atmosphère anxiogène européenne de 1914, la mise en parallèle des utopies concurrentes du futurisme belliqueux et de l’expressionnisme pacifiste nous a permis de montrer la volonté – et parfois le succès – de ce registre d’impacter le réel, de guider les vecteurs de notre monde éphémère et en mouvement, à travers son recours à des « scriptages émotionnels » et des effets de « distanciation » censés influencer, altérer, déformer – ou libérer cognitivement – la perception de la réalité de leur public. Cependant, le désenchantement des utopies dans la deuxième moitié du xxe siècle et la popularité récente de la fantaisie radicale confirment en quelque sorte que l’essence de ce registre fluctuant ne réside pas dans l’imaginaire des mondes fantastiques et séduisants qu’elles mettent en avant. La constance du registre utopique ne repose pas sur la vision qu’il propose de l’avenir, mais sur la révélation de l’instabilité de l’histoire. Sa force ne réside pas dans l’annonce d’un monde meilleur, mais dans le pouvoir palpable de la dénonciation du statu quo actuel. Son caractère n’est pas forgé par la promesse d’un futur stable et abondant, mais sur l’incitation à la transgression dans un présent jugé défaillant.