« De toutes les professions qui servent à maintenir la société civile, il n’y a guère de plus délicate ni de plus importante que celle de notaires1 ».

Introduction

Le notariat n’est pas une institution universelle. Il y a une Europe avec et une Europe sans. La France du Sud est en moyenne, sous l’Ancien Régime, mieux et plus largement pourvue que celle du Nord. Cependant l’entier Royaume est du bon côté de la frontière2.

Le notariat fait donc partie de la culture juridique française et européenne, mais qu’en est‑il de la culture juridique du notaire ?

Le notariat provençal, à travers les travaux de Roger Aubenas3, de Maryse Carlin4, de Paul‑Louis Malausséna5 ou de Jean‑Philippe Agresti6, a déjà fait l’objet d’études érudites et les travaux d’André Gouron7 et de Jean Hilaire8 pour les pays de droit écrit en général demeurent des références. Cependant, la question de la culture juridique du notaire a été quelque peu laissée de côté9 même si ce thème a été abordé par le biais de la rédaction des clauses10 ou des enseignements spécifiques au notariat durant le xixe siècle11.

Dès lors, la culture juridique du notaire : mythe ou réalité ? Le discours sur les praticiens ignorants est une constante de l’histoire du notariat jusqu’à une époque très récente12. Maynard, célèbre arrêtiste toulousain de la fin du xvie siècle, fustigeait l’ignorance des notaires, écrivant par exemple, « la plupart ignorants, couchant des parolles qu’ils ne savent et moins entendent si elles sont mâles ou femelles13 ». Les notaires seraient donc des ignorants qui recopient des clauses qu’ils ne comprennent pas14. Bretonnier, au xviiie siècle, reprendra également cette ritournelle15.

Pourtant, afin de remédier à cette ignorance supposée, François Ier avait pris quelques dispositions dans une ordonnance de 1535 relative à l’administration de la justice en Provence16. Dans son chapitre 19, cette ordonnance prévoyait qu’avant la prestation de serment, le notaire serait examiné et interrogé par le parlement et il devrait subir une « sommaire inquisition super vita et moribus17 ».

C’est pourquoi suivre encore au xviiie siècle ce lieu commun constitue sans doute un a priori trop rapide. Peut‑être faut‑il distinguer, comme pour le haut Moyen Âge, ceux qui composent une élite au sein de la profession. En effet, il a été noté à propos des notaires toscans qu’« au viiie comme au xie siècle, il est facile de distinguer au sein des notaires ceux qui composent et écrivent bien leurs actes, sont sensibles aux nouveautés graphiques soit pour les adopter, soit pour y résister et témoignent d’une culture juridique alerte, tous critères qui permettent de dresser les contours d’une élite au sein de la profession18 ». Une étude sur les méthodes de travail des notaires et sur leurs cadres de pensée permettrait de mettre en avant la culture juridique de ces praticiens.

En Provence, dès le xiv‑xve siècle, le notariat avait la préoccupation de constituer des recueils de modèles aussi complets que possible19 dans la lignée des formulaires bolonais du xiie siècle et en particulier du formulaire de Rolandinus Passagieri. À côté des textes réellement tirés de la pratique provençale figurent des modèles d’actes fournis par les formulaires italiens et les Actes notariae des maîtres bolonais qui furent, selon l’expression de Roger Aubenas, « les manuels de l’Europe en leur temps ». Toutefois, si les formulaires des notaires ont focalisé les études des historiens du droit jusqu’à présent20, le Professeur Hilaire a montré qu’aux xviie et xviiie se développait une littérature spécialisée permettant aux notaires, notamment ruraux, d’approfondir leurs connaissances juridiques et appelait les historiens du droit à mener des recherches dans cette direction21.

À l’occasion de dépouillements dans les archives privées déposées aux archives départementales du Var, plusieurs « mémoires » de praticiens ont été retrouvés. Leur analyse devrait contribuer à approfondir le débat sur la culture juridique des notaires en montrant que si la pratique a des aspects fatalement répétitifs, les praticiens n’en oublient pas pour autant les théories qui la sous‑tendent.

Les mémoires retrouvés sont notamment ceux de Me Perrin et de Me Amic, tous deux notaires à la Garde‑Freinet, petit bourg du Var au nord de Saint‑Tropez, dans le massif des Maures22. Me Joseph‑Marc Perrin a exercé entre 1742 et 1805, mais les Perrin sont notaires à La Garde‑Freinet depuis cinq générations23. Ces mémoires étaient conservés dans les archives privées et non pas dans la série des archives notariales, où l’on retrouve les minutes et les répertoires des notaires. Ces mémoires ont été rédigés dans la seconde moitié du xviiie siècle et, ces notaires ayant poursuivi leur exercice après la Révolution française et même après 1804, on trouve quelques références au droit révolutionnaire24. On se situe donc dans la période que Jean‑Louis Mestre et Jean Hilaire ont appelée « la période des recherches » et qui s’étend du xvie au xviiie siècles25.

Cette étude se concentrera sur les mémoires de Me Perrin qui se composaient de quatre volumes, le tout formant environ 1 600 pages, mais dont seulement deux volumes ont été retrouvés26. Il ne s’agit pas d’un recueil de formules, mais plutôt d’un dictionnaire ou répertoire juridique. Ces volumes permettent de connaître les sources sur lesquelles les notaires s’appuyaient pour améliorer leurs actes et comprendre le droit en vigueur avant même la Révolution française.

« Signe d’une particulière curiosité d’esprit27 », ces recueils sont‑ils le fruit d’une certaine élite ou une spécificité des notaires ruraux ? Il est, en l’état actuel des recherches, impossible de répondre à cette question. Néanmoins, la présence de ces recueils dans les études des notaires ruraux vient remettre en cause l’idée répandue sous l’Ancien Régime du notaire rural isolé28, celui que Montaigne appelait « le beau notaire de village29 » et qui, au xviiie siècle, était souvent vu comme un personnage peu scrupuleux :

On se plaint avec raison de l’impéritie des Notaires de Campagne ; ils ont l’art d'embrouiller les Actes les plus simples ; c’est le seul point dans lequel ils excellent. Ceux des Villes sont‑ils même à l’abri de ce reproche ? Que de contracts de mariage, que de donations, que de ventes, que de testamens ont été la source de procès éternels, par la faute de ceux qui ont dressé ces Actes ; par le galimatias, les amphibologies, les expressions vagues & équivoques qu’ils y ont insérées, soit par ruse, ou par ignorance30 !

Ces recueils étaient‑ils un instrument de travail d’utilisation fréquente ? Dans ses travaux, Jean Hilaire a montré un manuscrit retrouvé en Saintonge à la fin du xviiie siècle, d’un genre assez similaire à ceux de Me Perrin. Il a été également retrouvé à Aix une Instruction sur les testaments rédigée par un notaire en 1781. De nouvelles prospections dans les archives permettront de répondre à cette question, mais le fait que ce type de document se retrouve dans des provinces fort éloignées, plaide plutôt en faveur d’une réponse positive. Néanmoins, il est certain que ces recueils constituent des instruments visant à acquérir une meilleure connaissance du droit et donc une meilleure maîtrise de la profession notariale.

Par ailleurs, en réalisant cet instrument de travail, le notaire suit la même démarche que les premiers arrêtistes ou les premiers commentateurs de coutumes31. C’est une œuvre privée sans dessein de publication, ce qui explique également qu’il soit difficile de savoir si ce type de document est d’utilisation fréquente. Me Perrin est dans la même logique que les arrêtistes toulousains Catellan32 ou Cambolas33 qu’il utilise beaucoup :

Leur but était essentiellement de comprendre le sens des décisions de la cour à laquelle ils étaient attachés et la jurisprudence qui pouvait s’en dégager. Dans cette préoccupation, ils ne se contentaient pas alors de réunir simplement des arrêts ; ils le faisaient à propos de questions de droit fréquentes en pratique ou particulièrement délicates ou controversées. En somme, ils constituaient des dossiers à leur usage personnel34.

Comme ces arrêtistes, le notaire n’hésite pas à ajouter ses remarques sur les opinions défendues par tel auteur ou des remarques pratiques, des usages de la province35 et s’appuie parfois, comme les arrêtistes, sur son expérience personnelle, notamment lorsqu’il a assisté à des arbitrages36.

Afin de réaliser ces mémoires, Me Perrin s’est beaucoup documenté et il offre ainsi un instrument complet où l’on retrouve toute la science du notaire d’après les lois, la jurisprudence et la doctrine. Ce n’est pas une sorte de vade‑mecum que Me Perrin a constitué, ces mémoires de praticiens constituent plutôt un genre nouveau, que l’on pourrait considérer comme étant encyclopédique, à l’origine de la documentation professionnelle37 (I). Ce savoir encyclopédique a un objectif pratique puisque le notaire ne traite que de points concrets, qui peuvent parfois être controversés (II).

I. Les mémoires des praticiens, une encyclopédie pratique à l’origine de la documentation professionnelle

Ces mémoires de praticiens constituent un genre littéraire nouveau dont il faut tout d’abord étudier la forme et le contenu (A) avant de tenter de déterminer à quel type de documentation professionnelle ils appartiennent (B).

A. La forme et le contenu des mémoires de praticiens

Les « mémoires » de Me Perrin ne traitent pas d’un seul thème comme le cahier trouvé à Aix, intitulé Instructions sur les testaments et rédigé en 1781. On devrait plutôt parler de dictionnaire38, car le notaire a choisi de décrire le droit par mots‑clés et pour ce faire, il n’a pas pu résister au « triomphe de l’ordre alphabétique39 » du xviiie siècle. C’est donc un travail qui se veut généraliste et dont l’accès est assez commode compte tenu de cet ordre. En outre, ce n’est qu’un recueil de droit où les formules sont absentes. Le manuscrit aurait donc pu prendre ce titre de « Recueil de droit », comme le fait un avocat à Gassin en 177240. Me Germondy rédige en effet depuis 1770 plusieurs cahiers intitulés Recueil de notes de droit par ordre alphabétique41.

Les thèmes abordés ont un lien avec la pratique notariale même si certains sont surprenants. Après l’entrée « Bagues et joyaux », on trouve un titre important relatif aux « crimes ». Il est également question de capitation, contrat pignoratif, contre‑lettre, de la dîme, de l’eau, des ecclésiastiques, de l’expilation42, des faux témoins, de la subordination de témoins, des filles, des greffiers, des homicides, des juges, du lait, du louage de chevaux et autres bêtes, du mariage, du mary, des meubles et immeubles, des mineurs, du marc d’or, de la mort (civile et naturelle), des notaires, du partage, des payements, des puits, des peines des secondes noces, de la pelote (charivary), de la puissance paternelle, de la péremption d’instance, de la possession, de la prescription, de la preuve, des procurations, des crimes de rapt et de viol, des successions ab intestat, des testaments, de la veuve…

Chaque titre est ensuite ordonné en différents chapitres présentés dans un sommaire. Le titre « Crime » par exemple est subdivisé en 31 chapitres, parmi lesquels on trouve un chapitre consacré au blasphème, un autre au péculat, un aux incendiaires ou encore un chapitre consacré aux duels43.

À l’intérieur de chaque chapitre, l’ouvrage se présente à la manière des Loix civiles de Domat44, c’est‑à‑dire en deux colonnes. Dans la première colonne, se trouve la question abordée. Face à elle, se trouve la réponse qui peut‑être plus ou moins développée45. Ainsi, dans le chapitre « louage de chevaux », il y un paragraphe intitulé « Définition de la négligence ou faute appelée levissima », la réponse tient en deux lignes et n’est qu’un renvoi d’une part à d’Expilly, et d’autre part au répertoire du notaire au mot « faute46 ». Mais le notaire peut également développer et apporter un point de vue ou un usage. Toujours dans le chapitre « louage de chevaux », un paragraphe s’intitule « cheval ou autre bête louée et qui meurt, ce que doit observer le locataire pour se garantir d’en payer le prix s’il n’y a pas de sa faute ». Me Perrin explique alors :

Un cheval venant à mourir de mort naturelle, le locataire d’icelui doit le faire visiter par des experts et leur faire faire leur rapport au terme de sa mort.

Il s’appuie pour cela sur « la Science des notaires, tome 1, page 605, sect 5e ». Mais il ajoute ensuite :

L’usage est de le faire visiter par deux maitres maréchaux ou au moins un, et de leur faire faire leur rapport47.

Si pour quelques chapitres, le notaire a commencé par donner la liste des auteurs qui traitent de cette question48, en principe chaque paragraphe, chaque question sont justifiés par une bibliographie, parfois de simples renvois comme ceux que l’on trouve dans le Dictionnaire de pratique de Ferrière, parfois par une bibliographie très complète. Si le point traité met en évidence des contradictions chez les auteurs, le notaire convoque alors un « jury d’auteurs », énumère les différents points de vue en indiquant des références très précises allant jusqu’au numéro de la note, ou sélectionnant les paragraphes qui l’intéressent.

L’analyse des différents volumes des mémoires de Me Perrin permet d’établir une liste d’ouvrages utilisés par le notaire pour créer son dictionnaire. On peut alors distinguer plusieurs catégories de références.

Il fait référence au droit romain. Pour cela, il utilise notamment l’édition des Institutes de Justinien par Ferrière49. Vient ensuite la législation royale et en particulier, les ordonnances de d’Aguesseau accompagnées des différentes explications dont elles ont pu faire l’objet, comme l’Explication de l’ordonnance de Louis XV sur les donations de Boutaric ou le Traité des testaments de Furgole50. Mais il est également question de l’ordonnance de 1667, ou encore à propos du marc d’or51, de la Déclaration du Roy de 1770 relative à la levée des offices, ou encore sur la même question, d’un arrêt du Conseil de 1774. On trouve fréquemment la référence au Code Henry.

Régulièrement le notaire mentionne des ouvrages généraux qui concernent l’ensemble du royaume : Domat et ses Loix civiles en premier lieu. Compte tenu de la fréquence des renvois au juriste auvergnat, on peut penser que la forme des mémoires a été inspirée par cet auteur. Viennent à la suite de Domat, les ouvrages de Ferrière que l’on s’attend à trouver chez un notaire : la Science des notaires et le Dictionnaire de pratique. On trouve également le Dictionnaire des droits domaniaux, le Répertoire de Bretonnier, ce qui peut paraître étonnant lorsqu’il lit ce que pense ce juriste des notaires, Brillon et son Dictionnaire des arrêts52, l’Enchiridion d’Imbert, Antoine Favre53, Théveneau, Rousseau de La Combe, Serpillon, ou encore les ouvrages des deux Lebrun, car le notaire prend la peine de préciser Lebrun en son « procès civil54 » pour le distinguer du Lebrun auteur du Traité des successions.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que Me Perrin instrumente en Provence. Sa bibliographie fait donc une large place aux auteurs des pays de droit écrit. On trouve surtout des arrêtistes toulousains, grenoblois et montpelliérains. Maynard, l’arrêtiste toulousain, est le plus cité. Dans son ouvrage Notables et singulières questions de droit écrit55, le premier arrêtiste toulousain aborde toutes les branches du droit et en particulier le droit patrimonial de la famille, puisque les testaments, les dots et les successions sont largement développés56. D’Olive, Cambolas et Catellan57 sont également cités58. Viennent ensuite des auteurs tels le grenoblois d’Expilly, le montpellierain Serres, de Roussilhe et son Traité de la dot, ou le plus ancien Rebuffe.

Quant aux ouvrages de droit provençal, Me Perrin s’appuie sur Julien59, Mourgues60, Bomy61, Barrigues de Montvallon62 (qu’il note seulement « Montvallon »), Bonnet63, l’abbé de Coriolis64, Bornier, Decormis65, Janety, Boniface et « le plus grand juriste provençal du xviie siècle66 », le « virtuose du droit écrit67 », Dupérier, sans oublier la législation locale, c’est‑à‑dire les Statuts de Provence de 1456 qui sont régulièrement cités afin de rappeler les privilèges de la province68.

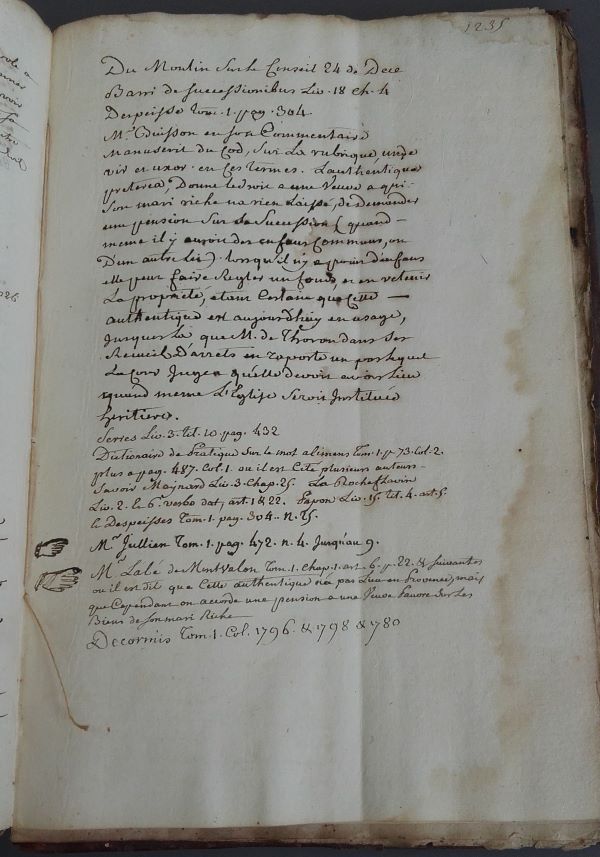

Une curiosité apparaît dans sa bibliographie puisque Me Perrin note dans un paragraphe relatif au droit des successions « Buisson, en son commentaire manuscrit du Code », ce qui signifie que le notaire utilise des ouvrages peu connus. Ce Buisson serait un juriste aixois de la fin du xviie siècle, qui a rédigé un Code sur le modèle de celui de Justinien et qui est resté manuscrit. À la même époque, le grand‑oncle de Jean‑Joseph Julien, Antoine Julien, rédigeait lui aussi un Code, mais en latin. Dans sa thèse, le Professeur Jean‑Louis Mestre explique que « bien qu’ils demeurent manuscrits, ces deux ouvrages connaissent une très grande diffusion69 », à tel point que Julien constate en 1778 « qu’il serait inutile d’imprimer celui de son grand‑oncle ». Dans la préface du Nouveau Commentaire de Statuts, il note en effet « il y en a tant de copies dans les Cabinets des Magistrats et des Avocats de cette province que l’impression ne l’y aurait guère rendu plus public70 ». Mais Julien se trompe car il oublie les notaires. Cet oubli va sans doute dans le sens d’un ralliement à la thèse de l’ignorance des praticiens.

Ce notaire s’appuie donc sur beaucoup d’arrêtistes pour éclairer et justifier ses propos, même si les Professeurs Poumarède et Leyte ont montré que « cette littérature n’avait pas très bonne presse71 ». Cependant, il s’agit d’un procès injuste car cette littérature était indispensable aux praticiens, puisqu’elle constituait « le seul moyen de connaître la jurisprudence des cours dont ils dépendaient, pour tenter de prévoir leurs chances d’obtenir gain de cause72 ; cela en raison du “mystère sacré” qui entourait l’élaboration des décisions de justice73 ». Mais surtout, le fait de se reporter à la jurisprudence montre que le notaire cherche à ce que ses actes, qui recevront peut‑être une sanction judiciaire, soient effectifs.

En outre, Christian Chêne, dans sa thèse consacrée à l’enseignement du droit français en pays de droit écrit, indiquait que les arrêtistes constituaient la documentation de base des professeurs74. Il semble qu’il en soit de même pour les notaires. Cependant, au xviiie siècle, l’activité des arrêtistes est moins féconde75, c’est pourquoi les auteurs utilisés par le notaire sont assez anciens mais réédités au début du siècle. Néanmoins, il est curieux de ne pas trouver sous sa plume la trace de Debézieux76, célèbre arrêtiste aixois dont l’ouvrage Arrêts notoires de la Cour du Parlement de Provence est publié en 1750. Il y a également moins d’arrêtistes parce qu’ils sont remplacés par le Journal du Palais à Paris, puis à Toulouse et à Aix également, puisque le notaire utilise régulièrement les travaux de Me Janety77, auteur du Journal du Palais de Provence ou Recueil des arrêts rendus depuis les derniers journalistes par le Parlement et par la Cour des Aides, 1775‑1784.

Par ailleurs, les juristes provençaux cités par Me Perrin subissent l’influence d’auteurs coutumiers. D’Argentré, Dumoulin, Coquille sont par exemple cités par Decormis et ces auteurs coutumiers sont parfois repris par le notaire. Dumoulin, par exemple, est utilisé en droit des successions, comme nous le verrons plus loin. Mais il semble que cette utilisation, même si elle témoigne d’une certaine culture, soit souvent de seconde main78 et ce pour au moins deux raisons.

D’une part, lorsque Dumoulin est cité il l’est très souvent79 dans la même page que Decormis ou Dupérier qui a commenté Dumoulin80. D’autre part, les ouvrages de Dumoulin sont en latin. Or, toutes les œuvres ou presque, mentionnées par le notaire, sont en français. Doit‑on en conclure qu’il ne lit pas le latin 81? Certainement pas, car sa formation lui a prodigué des notions de latin et qu’il cite des adages en latin en les expliquant ensuite, comme dans le titre consacré à l’eau82, tout comme il cite également des juristes tels que Modestin83. En réalité, comme la plupart des juristes de la seconde moitié du xviiie siècle, il profite du travail de ces prédécesseurs qui eux, se sont confrontés aux sources.

Enfin, compte tenu de la précision apportée dans les références données par le notaire, il est aisé de vérifier les auteurs qu’il n’a pas lus84. Soit le notaire précise qu’il cite La Rocheflavin, Papon et Despeisses85 à partir du Dictionnaire de pratique de Ferrière ; soit il ne donne que la référence trouvée chez un auteur du xviie ou du début du xviiie siècle86 sans donner précisément la page, la colonne ou le numéro comme il le fait habituellement, ce qui permet de se reporter très facilement à la source.

Si les auteurs coutumiers sont parfois cités de seconde main, il en est de même pour les glossateurs, mais cela témoigne malgré tout des connaissances du notaire, de sa culture et de sa volonté de rechercher les origines de telle institution ou de telle solution.

Malgré ces quelques « lacunes », on constate que la culture juridique même locale est bien plus étendue que celle du notaire auteur de l’Instruction sur les testaments qui cite constamment Boniface et Decormis et « à un moindre degré Mourgues87 ». Sa culture est d’autant plus étendue que pour rédiger ce répertoire ou ces mémoires, le notaire a procédé de la même façon que Boniface : il a utilisé les consultations, les mémoires et les plaidoyers des avocats88.

En effet, Me Perrin utilise et cite des factums, des décisions de justice et des consultations d’avocat qu’il n’hésite pas à annexer. Cette utilisation de consultations d’avocat confirme ce qui avait déjà été souligné par le Professeur Hilaire à propos d’un notaire exerçant dans un petit village de la Saintonge de droit écrit, lequel avait un « cayer de consultes » qui contient une cinquantaine de consultations juridiques sur des affaires de la région et recopiées par ce notaire89.

Dans les mémoires, le notaire procède de deux façons, soit il recopie la consultation, soit il l’annexe. Si c’est un factum, il le note en bibliographie. Finalement, son travail a des points communs avec les ouvrages du xixe siècle utilisés par les aspirants‑avocats comme le Mémorial universel de législation et de jurisprudence civile, criminelle et notariale de Me Bazille90.

Toute cette bibliographie semble étonnante chez un juriste supposé ignorant. A‑t‑il sa propre bibliothèque ? Cela est fort probable. Issu d’une famille de notaire, il a pu hériter d’un fonds d’ouvrages professionnels de ses aïeux. Malheureusement pour le moment, il est impossible de déterminer la composition de sa bibliothèque. Son inventaire après décès le permettrait sans doute91, mais je ne l’ai pas encore retrouvé. Je n’ai pas non plus trouvé de livre de raison de ce notaire. Or, ces livres peuvent contenir des renseignements sur les achats des notaires. Par exemple, Me Pierre‑Philippe Candy, notaire à Crémieu dans le Dauphiné, notait dans son livre de raison tous ses achats. Ainsi, la bibliothèque de ce notaire rural peut être comparée avec les sources citées par Me Perrin, car Me Candy exerce à la fin du xviiie siècle dans un bourg qui compte deux mille habitants, ce qui est assez similaire à La Garde Freinet. L’autre point commun étant que les deux se trouvent assez loin de leurs Parlements respectifs.

Lorsqu’il part accomplir ces cinq années de stage à Grenoble, Pierre‑Philippe Candy emporte avec lui un Recueil de droit, le Dictionnaire de pratique et Le Parfait notaire, les Institutions du droit français, le Code Louis XV, le Recueil par ordre alphabétique de Bretonnier, une Instruction sur les procédures, les Loix sur les bâtiments, le Commentaire sur les substitutions et les donations de Serres, un Traité sur les servitudes, le Tarif du contrôle et Les Loix civiles de Domat92. Par la suite, il va acquérir des ouvrages de droit local comme le Statut delphinal ou des ouvrages lui offrant une « bonne connaissance de l’espace dans lequel il vivait93 ». Il a également acheté auprès de colporteurs, sous la halle de Crémieu, le Traité des testaments de Furgole et Les loix criminelles de France dans leur ordre naturel de Muyart de Vouglans94.

Par conséquent, la base du fonds professionnel est assez similaire entre les deux confrères et, si Me Candy n’a pas lu autant d’arrêtistes que Me Perrin, il a en sa possession un recueil de consultations qu’il a emporté avec lui pour préparer sa réception de notaire95.

Par ailleurs, comme beaucoup de bibliothèques d’homme de son temps, celle‑ci n’est composée que pour moitié de livres de droit. Il en est de même chez les parlementaires96. Les ouvrages religieux tiennent en général une certaine place97. Pour Me Perrin, il doit au moins être en possession de la Théologie de Grenoble qu’il cite à plusieurs reprises et des sermons de saint Augustin98.

Cette analyse des sources recensées par Me Perrin montre qu’il s’agit d’un juriste dans l’esprit de son temps. Au xviiie siècle, « on estime la collection connue sous le nom de Journal du Palais ; on recherche les arrêts de Boniface […]. Le Dictionnaire de Brillon est rempli de “confusion” et souffre “d’un défaut absolu de choix”99 » mais il est très utilisé. Tous ces ouvrages sont cités par Me Perrin. Les différents renvois aux ouvrages témoignent de l’étendue des références de ce notaire rural et donc de sa maîtrise de la théorie juridique alliée à la pratique.

En outre, il est d’autant plus dans l’esprit de son temps que cet outil de documentation se veut rationnel, dans la lignée des traités du xviie siècle, mais avec un aspect pratique qui fait de ces mémoires un recueil‑pratique à l’origine de la documentation professionnelle.

B. Un répertoire‑pratique à l’origine de la documentation professionnelle

Au xviiie siècle, l’évolution de la vie juridique et notamment les ordonnances de d’Aguesseau ont suscité un changement de mentalité de la part des praticiens. On a décrié les notaires comme étant prisonniers de leurs formulaires, mais passé ce que Jean Hilaire appelle le temps des formulaires, on est passé au « temps des recherches100 ». C’est donc dans cette logique que s’inscrit le travail de Me Perrin. La même démarche a été observée dans un ouvrage anonyme attribué à Blondela, publié à Paris en 1774 sous le titre de Traité des connaissances nécessaires à un notaire contenant des principes sûrs pour rédiger avec intelligence toutes sortes d’actes et de contrats avec des formules dressées sur ces mêmes principes101. Il s’agit d’élaborer en dehors du formulaire un recueil de documentation qui permette au notaire d’acquérir de solides connaissances juridiques.

A l’heure des bouleversements législatifs, le notaire ne doit plus seulement recopier des formules. Il doit être en mesure de conseiller ses clients et ce conseil passe nécessairement par des connaissances plus approfondies de la doctrine et de la jurisprudence pour mesurer les aléas d’une clause102.

Cependant, c’est une démarche individuelle. L’ouvrage de Me Perrin n’a pas vocation à être publié, c’est un outil personnel, comme l’atteste le titre Mémoires à l’usage de Me Joseph‑Marc Perrin notaire royal à La Garde‑Freinet, à l’image du travail des arrêtistes103. Mais ces mémoires pouvaient également faire partie de la boutique du notaire, comme le formulaire médiéval, et être transmis aux successeurs de Me Perrin104. Ce fut sans doute le cas car ces mémoires ont été déposés aux archives par Me Long, notaire à Grimaud, et un cahier montre que le travail de Me Perrin a été poursuivi. Le cahier s’intitule « De ce qui est tiré des consultations recueillies par Me Perrin ». De même, à l’intérieur des mémoires, quelques mises à jour témoignent de l’utilisation de ces recueils après la mort de Me Perrin.

À quelle catégorie littéraire appartient ce type de manuscrit ? Au xviiie siècle, deux types de documentation professionnelle se rencontrent : l’aide‑mémoire et le traité105. On trouve en effet des recueils de principes et de jurisprudence très spécialisés sur une question. C’est le cas notamment de l’Instruction sur les testaments rédigée en 1781 par un notaire d’Aix106. Mais on trouve également ce genre de littérature dans les pays de coutumes. Un notaire rural de Seiches‑sur‑le‑Loir, dans le Maine‑et‑Loire, rédige dans le courant du xviiie siècle, un « Cahier manuscrit de différentes dispositions législatives ou réglementaires régissant les droits relatifs aux baux de fermage et de métayage et dispositions diverses107 ». Le notaire a rédigé ce cahier sous forme d’une série d’articles. C’est une sorte de mémento sur les baux, la tutelle, l’hommage et les rachats108. Il ne cite aucune source, pose parfois des questions, mais n’apporte pas de réponses. C’est donc un recueil de dispositions que le notaire, dans sa pratique quotidienne, devait mettre en œuvre. C’est ce genre de recueil que l’on qualifie d’aide‑mémoire109. L’aide‑mémoire a un aspect immédiatement pratique, sans dimension historique, ce qui n’est pas le cas du manuscrit de Me Perrin.

Les mémoires de Me Perrin s’apparentent plutôt à un recueil « allant de l’exposé des règles juridiques à une réflexion sur ces dernières110 ». Il ne s’agit pas, comme dans le Dictionnaire de Ferrière, de donner la signification et l’étymologie d’un mot, et contrairement à ce que fait le rédacteur d’un aide‑mémoire, non seulement il remonte aux origines de la question délicate ou controversée, expose les différents points de vue et les solutions des cours souveraines, mais il apporte également un éclairage original sur le droit applicable puisqu’il ajoute à la suite des points de vues des auteurs ses propres réflexions111. Il ne se contente plus d’être un simple praticien. Il va au‑delà de la création d’une documentation professionnelle, il se fait en quelque sorte « homme de doctrine » même si cela reste à la marge.

On peut prendre pour exemple le thème de la quarte trébellianique. Se pose la question suivante : « quarte trebellianique dans quel temps se consume par un héritier collatéral ». Il explique alors « cinq années de jouissance de toute l’hérédité fidéicommise paye l’hériter grevé de sa quarte trébellianique […] ce qui est le sentiment commun de tous les praticiens ». À la suite, il indique différents auteurs : Buisson, Mourgues, Decormis, une consultation de Me Pascal, avocat d’Aix « qui le décida ainsi dans une consultation pour M. d’Entrecasteaux », Serres, Dupérier « Liv 4 question 5 page 318 où il est du sentiment qu’il faut 6 ans 8 mois mais l’opinion de ... ». Il mentionne ensuite Julien :

Tome 1 page 421, n 22,23 où il est du sentiment de M. Dupérier, mais il semble qu’il n’a pas fait attention que 5 années de jouissance font plus que le 1/4 de la totalité des revenus [et il donne un exemple chiffré]112.

Par ailleurs, il semble que la démarche de Me Perrin face aux sources soit dans la continuité du travail d’un Renusson ou d’un Lebrun, et donc des traités du xviie siècle. Ces auteurs ont « sacrifié les droits savants au profit des sources spécifiquement françaises113 ». Comme eux, le notaire ne fait appel au droit romain et à Bartole que pour indiquer l’origine de l’institution qu’il explique et pour donner de la consistance à la solution, comme le faisaient les avocats dans leurs plaidoiries à la fin de l’Ancien Régime114. En outre, à l’image de Ricard115, Me Perrin fait prévaloir la jurisprudence afin de s’adapter aux besoins de ses clients, ce qui renforce l’idée selon laquelle ce notaire pourrait être un défenseur du droit français116. Peut‑être est‑ce pour cela qu’il n’utilise pas le latin, parce qu’il souhaite rompre avec le jus commune car, comme l’a montré le Professeur Thireau, « le choix de la langue entretenait des liens étroits avec l’attitude adoptée à l’égard des sources117 ». Ce rejet du latin marquerait une sorte d’« émancipation à l’égard des traditions héritées de Rome118 ».

Par conséquent, à l’instar d’auteurs comme Ricard, Renusson ou Lebrun, Me Perrin a peut‑être emprunté à l’occasion au droit romain, au moins à la terminologie, et aux interprétations des romanistes pour dégager un droit original français et même provençal119. Il s’inscrit dans une sorte de résistance, comme le soulignait il y a déjà longtemps Pierre Tisset, en évitant le contact direct avec les textes120et la place accordée à la législation royale dans ses mémoires accentue l’idée de « mythe du droit écrit ».

Le notaire se retrouve donc impliqué, même inconsciemment, dans la « querelle du latin121 » qui bat son plein depuis la première moitié du xviiie siècle : le français devait être la langue de la science et de l’enseignement. Dès lors, la volonté de faire figurer Du Moulin dans la bibliographie alors qu’il écrit en latin tient peut‑être seulement au fait qu’il est le « père fondateur » du droit français ; tout comme le notaire est contraint de mentionner de Barry et Massé, parce que l’un est le spécialiste du droit des successions en Provence et l’autre, le premier commentateur des Statuts de Provence, même si les deux n’ont jamais été traduits.

Par ailleurs, dans la logique d’un traité pratique, Me Perrin consacre comme Lebrun une partie de ses mémoires aux successions ab intestat, ce qui peut paraître surprenant en pays de droit écrit, d’autant plus que le spécialiste du droit des successions de cette région, François de Barry, s’occupe lui presque exclusivement des successions testamentaires. Ce possible rapprochement avec les pays de coutumes se vérifie également par la présence d’auteurs coutumiers comme Lebrun dans les chapitres consacrés aux successions. Mais ce choix s’explique aussi par la réalité de la vie du droit. En Provence, toutes les successions ne sont pas testamentaires, tout comme les époux ne sont pas tous soumis au régime dotal122.

Enfin, Me Perrin tente de rationaliser le droit afin d’arriver à une solution uniforme dans les pays de droit écrit ; c’est pourquoi il s’intéresse tant à la jurisprudence des parlements de Toulouse, Bordeaux, Grenoble et Aix. Cette rationalisation du droit s’expliquerait encore plus si le notaire avait lu Descartes ou des ouvrages philosophiques du même genre car, dans ce cas, il aurait lui aussi un goût nouveau pour la « logique juridique ».

Le travail réalisé par Me Perrin ressemble donc plus à un traité qu’à un aide‑mémoire, et compte‑tenu du nombre de références données pour chaque question, c’est un traité qui se veut encyclopédique, volonté qui est corroborée par le choix de l’ordre alphabétique pour classer les différentes notions de droit.

Au xviiie siècle, un esprit encyclopédique se développe à travers l’Europe123 et les encyclopédistes se spécialisent pour faire face aux différentes matières devant être traitées. Le but de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert était de :

Rassembler les connaissances éparses sur la surface de la terre d’en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons, et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous ; afin que les travaux des siècles passés n’aient pas été inutiles pour les siècles qui succéderont ; que nos neveux devenant plus instruits, deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux ; et que nous ne mourions pas sans avoir bien mérité du genre humain124.

Le même but anime semble‑t‑il Me Perrin qui, compte‑tenu des différentes sources utilisées, rassemble dans ses mémoires un maximum de connaissances sur des sujets de pratique notariale. Par ailleurs, projet scientifique où se manifeste une croyance au progrès, Diderot présentait l’Encyclopédie comme un ouvrage constamment à refaire. Il le comparait à un organisme vivant dont les cellules se renouvellent. L’ouvrage de Me Perrin ressemble par certains aspects au projet des encyclopédistes. Seul auteur, il ne va traiter que de la pratique notariale, mais surtout il fait des mises à jour régulières de ses mémoires, permettant à l’ouvrage de se renouveler constamment.

En effet, on relève des mises à jour régulières qui se constatent par les dates des décisions rendues ou des textes royaux, mais également par un changement d’encre ou d’écriture. On voit également des annotations en marge, qui montrent une consultation régulière et le souhait de fabriquer un outil performant. À l’image de ce que faisaient les Bolonais au xiiie siècle, le notaire provençal considère que théorie et pratique doivent être mêlées pour créer des instruments de connaissance permettant à un professionnel d’acquérir un haut niveau culturel pour devenir très compétent. En rédigeant ces mémoires, Me Perrin recherche donc l’instrument parfait mêlant doctrine et pratique (judiciaire et notariale lorsqu’il donne son point de vue) car le notaire est toujours appelé à composer entre le droit normatif, la jurisprudence et les besoins de ses clients.

On peut donc affirmer qu’il s’agit d’un traité dans le sens de l’ouvrage de Blondela, puisqu’il rassemble les connaissances nécessaires à un notaire. On peut même aller plus loin et qualifier ce traité de « traité pratique » car si le notaire se veut encyclopédique, il souhaite également mettre en avant la référence qui lui semble incontournable, celle qui justifie la pratique actuelle et sur laquelle son successeur ou un clerc de l’étude doit immédiatement se pencher si la question se présente devant lui. Pour matérialiser cette référence incontournable, le notaire dessine une main devant le nom de l’auteur125, à l’image de ce que nous avons aujourd’hui dans les manuels (avec des flèches ou des encadrés de couleur). La main peut également se trouver devant un conseil pratique126. Ce signe permet donc de simplifier la lecture du traité en permettant de voir immédiatement l’essentiel, tout comme dans les manuscrits de Pise, on employait de l’encre rouge pour souligner un titre ou on ajoutait un petit dessin explicatif127. Cette main dessinée par Me Perrin lui a peut‑être été inspirée par l’ouvrage de Gaspard‑Antoine Thesaurus128 qui utilise également ce signe. Utilisé par Me Perrin, ce « savant » juriste du xviie siècle, cité par de nombreux auteurs au xviiie siècle dont Furgole, place en effet une main devant les éléments importants de certains paragraphes ou devant certaines décisions rendues notamment par le Sénat de Turin129.

Toutefois, le choix de Me Perrin d’intituler son ouvrage « mémoires » peut s’expliquer, d’une part par le fait que l’ouvrage de Blondela est publié en 1774 et qu’il ne figure pas dans la bibliographie du notaire ; et d’autre part, le terme « mémoires », entendu comme somme due à un artisan, est à la mode au début de la seconde moitié du xviiie siècle130. Me Perrin intitule son manuscrit « mémoires à l’usage de Me Perrin » mais il aurait pu l’intituler, pour rester dans l’air du temps, « mémoires pour servir à la pratique de Me Perrin ».

Quoiqu’il en soit, ces mémoires de Me Perrin ressemblent moins à un traité qu’à un répertoire‑pratique dont les successeurs seraient en quelque sorte les Dalloz action et les Memento Francis Lefebvre que nous connaissons aujourd’hui et qui sont très utilisés par les notaires et les différents centres de recherches des notaires (CEDRE ou CRIDON). Cet outil de documentation professionnelle forgé par le notaire provençal recense ainsi des questions auxquelles le praticien est confronté quotidiennement. Mais que retenir de toutes les sources lues et relevées par le notaire ? Le droit des successions peut en offrir un exemple. Toutefois, c’est un domaine très large, qu’il a fallu à son tour réduire à un aspect particulier : les exceptions provençales.

II. Deux exemples de la mise en pratique du savoir : le droit des successions et les exceptions provençales

Quel parti les notaires tiraient‑ils de cet énorme travail de translation131 ?

Le matériau recensé par le notaire concerne les institutions qu’il peut rencontrer dans l’exercice de sa profession. En outre, Me Perrin, comme les parlementaires de la province132, insiste sur la spécificité de la Provence. On y applique le droit écrit, largement inspiré du droit romain133, mais la Provence conserve ses Statuts que l’on rappelle pour défendre les privilèges des Provençaux, ce que l’on peut vérifier à travers l’étude de deux problèmes juridiques : d’une part, celui de la quarte de la femme pauvre (A) et d’autre part, celui de l’exclusion des filles dans les successions ab instestat (B).

A. La quarte de la femme pauvre ou l’Authentique praeterea

Institution propre aux pays de droit écrit, cette quarte134 est décrite par Boucher d’Argis comme :

Ce droit de quarte établi par le Droit romain en faveur du conjoint survivant pauvre est assurément une Loi des plus belles, des plus justes, et des plus conformes au droit divin & au droit naturel135.

Le Répertoire de Guyot, bien connu des praticiens et des jurisconsultes de la fin de l’Ancien Régime, complété ensuite par Merlin de Douai, contient une entrée « quarte du conjoint pauvre ». Cette entrée a été écrite après que notre notaire ait écrit son mémoire. Il est donc intéressant de comparer les deux pour voir quelles sont les sources du notaire et quelles questions retiennent l’attention du praticien.

Ainsi, Merlin propose d’étudier huit questions auxquelles donne lieu cette quarte : qu’est‑ce qu’un conjoint pauvre ; la femme mariée sans dot qui a un père riche peut‑elle la demander ; la quarte du mari pauvre ; la quarte et les secondes noces ; la quarte est‑elle une dette de succession ; quarte, testament et succession ab intestat ; inofficiosité ; est‑elle observée en pays de droit écrit ? Sur cette dernière question, Merlin écrit que la quarte du conjoint pauvre ne serait pas appliquée en Provence car elle ne figure pas dans Clappiers, Dupperier, ni les commentateurs des statuts, ni chez Julien136.

En effet, à la fin de l’Ancien Régime, la quarte du conjoint pauvre tend à disparaître137. Elle provient des Novelles 53 et 117 et de ces deux Novelles, Irnerius a composé « l’Authentique Praeterea ». Pour Bretonnier, cette quarte est suivie en Provence138, mais Juliette‑Marie Turlan notait « qu’une étude attentive des arrêts et de leurs commentaires montre que l’institution se heurte à l’hostilité générale de la pratique. Cette hostilité se manifeste dans le courant du xviiie siècle par un double effort de limitation139 ». On ne l’applique qu’en l’absence de dot, par conséquent on reviendrait aux principes romains, et on substitue à la quarte une pension viagère140.

Cependant, cette vision des choses doit être nuancée et l’étude des sources du notaire, ainsi que ses notes, peuvent nous éclairer.

Dans les mémoires de Me Perrin, il n’y a pas d’entrée quarte du conjoint pauvre, il faut regarder au mot veuve pour trouver la trace de cette quarte, ce qui montre que pour le notaire la question ne se pose que par rapport à la veuve141. Le classement qu’il opère est donc un classement pratique et non celui d’un dictionnaire. En outre, en ne traitant que de la veuve et non du conjoint pauvre, il réfléchit comme Bretonnier, Decormis ou Ferrière et estime donc implicitement que la Novelle 117 ne s’applique pas en Provence.

En effet, chez Ferrière, dans son Dictionnaire de pratique, la quarte est mentionnée à l’entrée « aliments142 ». Elle ressort de la « piété conjugale » qui passe dans la personne des héritiers du prédécédé. Mais il y a surtout une entrée « quarte de la femme pauvre », ce qui sous‑entend que le mari ne peut y prétendre. Cette entrée est très courte :

Quarte de la femme pauvre est le quart de la propriété des biens de son mari, accordé par l’Empereur Justinien, par sa novelle 53 chapitre 6. mais par sa novelle 117 chapitre 5, il ne lui donne ce quart qu’en usufruit, quand il y a des enfants du mariage. De ces deux Novelles Irnerius a composé l’Authentique Praeterea, cod. unde vir & uxor. Cette disposition est suivie en pays de droit écrit. Voyez le recueil alphabétique de M. Bretonnier, verbo Femme143.

Dans l’ouvrage de Bretonnier, à l’entrée « femme », il y a un paragraphe relatif à la « quarte de la femme pauvre » également144. Il faut dire que Ferrière a recopié mot pour mot Bretonnier, mais ce dernier développe un peu plus ce point de droit avec de la jurisprudence. Il explique que ce droit est suivi au parlement de Toulouse, de Bordeaux, de Grenoble et de Provence, et mentionne l’arrêt de 1732 rapporté par Boniface dans son Traité des gains nuptiaux.

Pour le parlement de Toulouse, Bretonnier s’appuie sur Maynard, La Roche, Despeisses, Papon, Charondas, Catelan. Pour le parlement de Bordeaux, il cite Automne et pour celui de Grenoble, il s’appuie sur Barry. Il précise ensuite que :

Papon dit que le Parlement de Paris a décliné telle pratique, quoiqu’elle soit très favorable, l’on peut ajouter nécessaire, parce que dans les pays du droit écrit, il n’y a point de communauté entre les personnes mariées ; ainsi il peut arriver que la veuve d’un homme riche sera très pauvre et souvent réduite à la mendicité145.

Mais Me Perrin va plus loin que ces deux juristes, même si a priori ses notes sont assez brèves : une demi‑page de notes et une page de bibliographie. Il procède en trois fois puisqu’on constate deux ajouts ou mises à jour.

Dans un premier temps, il s’est intéressé à la définition et à l’origine de la quarte. Il note alors Decormis, t. 1, p. 1796, chap. 18.

Ensuite, il note que cette quarte n’est pas abrogée en Provence :

Ce point est fondé sur l’authentique praeterea que Me Arnulphy avocat du premier rang de la ville d’Aix a soutenu dans une réponse imprimée pour Dame Catherine Renom de la ville de Draguignan, veuve de Messire Caille, docteur en médecine, contre la Delle Caille, a été reçuë et n’avoir jamais été abrogée en Provence. Citant un arrêt en faveur de la delle Raillon veuve du sieur Laugier du 17 janvier 1737 qui accorde à l’héritière d’icelle 5 000’ plus un autre en faveur de la Delle Long de marseille du 21 juin 1748 qui lui accorda une pension de 1 500’ et un autre arrêt du 14 juin 1765 qui adjugea 250’ de pension à la veuve Bernard146.

Il note ensuite Bretonier, page 160.

Enfin, dans la marge, il fait une mise à jour puisqu’il ajoute le dernier arrêt rendu au sujet de cette quarte, l’arrêt de 1767 :

Par arrêt au rapport de M. de St Marc du 27 avril 1767, il fut adjugé à ladite Dame Renom qui avoit 4 000’ de dot, 600’ de pension viagère.

Il note ensuite « Mr Jullien tom. 1 page 474 la raporte au n° 8 ».

Il fait donc une place de choix aux arrêts contrairement à certains répertoires de l’époque comme ceux de Ferrière ou de Denisart147. Mais surtout, cette présence de la jurisprudence vient remettre en cause l’idée reçue que depuis l’arrêt de 1732, la pratique de l’authentique est abandonnée148 et qu’on accorde une pension viagère à la veuve pauvre ou sans dot149. En effet, si dès le début de la seconde moitié du xviiie siècle, la Novelle 53 était tombée en désuétude150, le notaire n’en ferait pas mention et ne chercherait pas de la jurisprudence lui permettant de rédiger des actes conformes au droit ou lui permettant d’appréhender une incertitude jurisprudentielle. Même si la pension est la solution la plus répandue, la quarte n’a pas disparu151.

Me Perrin choisit de s’appuyer sur Julien qui rapporte les mêmes auteurs que ceux mentionnés dans la bibliographie du notaire et même « un ancien arrêt du parlement d’Aix rapporté dans le recueil M. de Thoron, adjugea le quart à la veuve dans le cas même où l’Église étoit instituée héritière. M. Buisson dans son commentaire sur le Code fait mention de cet arrêt & dit que l’Authentique est en usage152 ». Le notaire indique qu’il faut se référer aux numéros 4 à 9, le numéro 4 reprenant l’origine de l’Authentique, mais ne mentionne pas les glossateurs ; le numéro 9 étant la conclusion dans laquelle Julien précise que l’Authentique n’est pas abrogée et que « c’est une loi arbitraire & dépendante des circonstances du fait ». Par conséquent, on peut la suivre sans restriction, mais c’est très rare. Dans des cas ordinaires, elle peut paraître exorbitante et « on doit alors la modifier et adjuger seulement des pensions ».

La bibliographie donnée par le notaire regroupe plusieurs auteurs et, comme pour l’explication et la pratique de la quarte, elle a été rédigée en plusieurs fois. Dans un premier temps, le notaire s’est appuyé sur Dumoulin, Barry, Despiesse, Me Buisson. Puis, il a ajouté Serres, le Dictionnaire de pratique de Ferrière, Bretonnier, et il poursuit avec deux points importants ou du moins qui lui semblent importants car ils sont signalés par la petite main. C’est ainsi qu’il indique « Me Jullien tome 1, p. 472 n 4 jusqu’au 9 », et « Me Labé de Montavlon tom. 1 chap. 1 art. 6, p. 22 et s où il est dit que cette authentique n’a pas lieu en Provence mais que cependant on accorde une pension à une veuve pauvre sur les biens de son mari riche153 ». Enfin, il ajoutera dans un troisième temps Decormis (t. 1, chap. 1796, 1798, 1780) qui reproduit la consultation qu’il a délivrée le 3 février 1732 à l’occasion du procès contre les héritiers du Sieur Laugier qui sera jugé quelques jours plus tard154 mais surtout, c’est sous la plume de l’avocat aixois que Me Perrin trouve les détails concernant l’origine de cette quarte ou authentique, et a connaissance des écrits des glossateurs et commentateurs. En effet, Decormis convoque Irnerius, Accurse et Bartole, et explique :

Venant donc précisément à la question ; il semble d’abord que la Nov. 117 chap. V d’où a été tirée l’Authentique Praeterea, Cod. Unde vir & uxor, étoit au cas de la mort du mari ab intestat. Car si l’Authentique Praeterea, que Irnerius a tirée de la Novelle, a parlé du legs du mari fait à la femme, imputable à cette quarte : cela ne concluroit pas absolument pour le cas où le mari a testé ; parce qu’un legs peut être fait ab intestat par codicille ou donation à cause de mort. Mais la Glose d’Accurse sur cette Authentique a dit qu’elle avoit lieu, soit que le mari eût testé, ou qu’il fût mort ab intestat. Bartole sur la même authentique a dit la même chose & par conséquent il ne faut pas faire ce point de contestation155.

Decormis s’intéresse ensuite à la pauvreté de la femme, mais ce passage n’est pas relevé par le notaire qui souligne en revanche l’affaire portée devant le Parlement de Provence. Cependant, là encore toute la consultation ne semble pas l’intéresser puisqu’il ne relève que la page 1 798. Sans doute est‑ce ce passage qui a attiré son attention :

Et en Provence on n’a pas fort l’usage de l’Authent. Praeterea. Car combien de pauvres veuves sans dot ou avec une petite dot, qui n’ont eu ni prétendu cette Quarte ! Et Bugnion met cette Authentique parmi les loix abrogées etc. même Du Moulin, en ses Notes sur Dèce, au Code sur cette Authentique Praeterea dit qu’elle n’est point du tout observée an France156.

Ce passage est capital puisqu’on l’a vu plus haut, Dumoulin figure en tête de la bibliographie du notaire. Or le notaire pense que la quarte n’est pas abolie en Provence, mais il note une opinion contraire. Il n’hésite donc pas à mentionner les controverses doctrinales157. Cette volonté de montrer aux aspirants notaires les controverses du moment va perdurer jusqu’au début du xxe siècle. Un ouvrage comme le Formulaire général du notariat, rédigé par le président de la chambre des notaires de Besançon, Me Clerc, dès 1852, et qui connaîtra une 9e édition en 1903, s’attache à mettre en évidence l’opinion de différents auteurs et indiquer l’opinion dominante158.

Decormis cite également le Traité des successions de Lebrun, ce qui montre que la frontière entre pays de droit écrit et pays de coutumes est assez perméable. Il s’appuiera encore sur Lebrun pour expliquer, contrairement à Despeisse, que la séparation volontaire des époux empêche le prélèvement de la quarte159.

Comme on peut le constater, la bibliographie du notaire est assez complète, même si les glossateurs ne sont utilisés que de seconde main. C’est un exposé doctrinal assez riche que propose ce praticien. Néanmoins, il manque un auteur important : Boucher d’Argis car son Traité des gains nuptiaux est publié en 1738 mais il ne figure pas dans la bibliographie, soit la publication de cet ouvrage a échappé au notaire, soit l’ouvrage n’est pas utilisé par les parlementaires ni non plus par les praticiens160.

En revanche, le notaire complète sa liste d’ouvrages avec la Théologie de Grenoble161. L’utilisation de cet ouvrage peut paraître étonnante, mais elle peut s’expliquer pour au moins deux raisons et donne des précisions sur la personnalité de ces praticiens obscurs que sont les notaires.

D’une part, les conférences ecclésiastiques qui se tiennent aux xviie et xviiie siècles sont très attentives aux injustices qui peuvent se glisser dans les contrats de mariage par la faute des notaires. On y déplore que l’ordre du notariat soit rempli d’ « ânes à courtes oreilles, sans doctrine, expérience ni réputation162 ». Les notaires doivent être des gens de bien et Me Perrin, comme peut‑être d’autres de ses confrères, est attentif aux sommes des confesseurs et tente dans ses actes de concilier le droit et la théologie morale163.

D’autre part, le recours aux conférences ecclésiastiques et aux sommes de confesseurs ne doit pas surprendre outre mesure puisque le notaire, pour entrer en charge, doit satisfaire à une condition de religion164.

La quarte de la femme pauvre semble donc être une exception provençale qui n’a donc pas disparu à la fin du xviiie siècle, contrairement à ce qu’indique Merlin165. Une autre exception provençale retient l’attention du notaire : la succession des mâles et l’exclusion des filles dotées dans les successions ab intestat.

B. La succession des mâles et l’exclusion des filles dotées dans les successions ab instestat

Bien que le notaire instrumente en pays de droit écrit, il consacre un titre assez volumineux aux successions ab intestat. À l’intérieur de celui‑ci, Me Perrin note « exception pour la Provence où les enfants mâles excluent les filles166 ».

En Provence, le droit des successions est régi « suivant la novelle 118 de l’empereur Justinien167 ». Néanmoins Julien rappelle dès la préface de son ouvrage :

Le droit romain est le droit commun de cette province, mais il cesse d’y avoir lieu dans tous les cas où il y a été dérogé par nos Statuts, ou par les ordonnances, ou par la coutume & la jurisprudence des Arrêts168.

Or la Provence, à la fin du xviiie siècle, conserve ses Statuts, c’est‑à‑dire les « loix que nos Comtes de Provence ont faites, ou de leur propre mouvement, ou sur la réquisition des Trois États. Quand la Provence fut unie à la Couronne de France, elle fut maintenue dans ses loix, ses Statuts, ses coutumes, ses usages169 ». Or, en matière de succession ab intestat, la Provence connaît deux Statuts qui constituent une exception aux règles de dévolution de la succession, puisque ces Statuts excluent les filles de la succession des mâles, « conformément à la maxime Extantibus masculis foeminae non succedunt170 ». En effet, à partir du xiie siècle, l’existence de cette règle est attestée en Provence puisque le Statut de Guillaume II de Forcalquier la mentionne171 et le statut du 3 août 1472 la reprend. Cette exclusion des filles dotées est contraire au droit romain qui ne connaît ni privilège d’aînesse ni privilège de masculinité172. On a pu rechercher l’origine de cette règle dans la pratique venue d’Italie du nord car « les Statuts des villes de Lombardie, dès le xie siècle, et les Statuts de Pise, au xiie siècle, contiennent la trace de cette exhérédation des filles dotées173 ». Toutefois, le Professeur Poly a montré que cette règle ne devait pas être trop « rajeunie » mais qu’il s’agit d’un usage ancien dont on trouve la trace dès le Bas‑Empire et elle est attestée en Provence autour de l’an mil174. Si les Statuts la mentionnent, « c’est parce qu’à l’époque de leur rédaction, le Droit Romain renaissant lui est défavorable175 ».

Par ailleurs, indiquer « particularité de la Provence » est peut‑être exagéré car « peu d’usages juridiques médiévaux ont connu une extension géographique aussi large que l’exclusion successorale des filles dotées176 ».

Ainsi, en Provence, en l’absence de testament, le droit successoral n’accorde aux filles en théorie qu’une légitime inférieure à celle des garçons. Une fois dotée, « la fille “s’empart”, prend la part qui lui revient dans la terre paternelle, et l’exclusion successorale qui en découle est présentée comme la conséquence de l’attribution de cette part, calculée en fonction des biens appartenant au père à l’époque du mariage177 ». Les biens ne se transmettent alors que par les hommes. On privilégie la parenté masculine au détriment de la lignée féminine178.

Contrairement à la quarte de la femme pauvre, cette exclusion des filles occupe un chapitre des mémoires de Me Perrin. Néanmoins, si les notes sont plus importantes, la bibliographie est beaucoup plus succincte, probablement parce que cette question n’est pas controversée. Il se contente de citer Mourgues, Montvallon, Decormis et Julien qui, eux, offrent une place de choix à cette exclusion et citent de nombreux auteurs en particulier coutumiers. Pour Mourgues et Julien, cette exclusion soulève six questions : quels sont les mâles concernés, est‑ce que le Statut étend son effet hors de la province, l’exclusion s’applique‑t‑elle aux gains nuptiaux, qu’en est‑il en cas d’inofficiosité du testament, quel est le sort des petites‑filles représentant leur mère prédécédée et quel est le sort des religieuses ?

Certaines de ces questions se retrouvent dans les mémoires de Me Perrin, d’autres en revanche ont disparu. Le cas des religieuses, par exemple, n’est pas soulevé par le notaire. Son expérience professionnelle amène Me Perrin à s’interroger tout d’abord sur la personne des mâles, et en particulier si des différences doivent être faites s’ils sont issus de plusieurs lits, et comment ces mâles sont représentés en cas de prédécès.

Ainsi, il ressort des mémoires que les petits‑fils excluent les filles et les petites‑filles de la succession de leur père ou aïeul. Sans faire d’observations personnelles, Me Perrin renvoie à Mourgues et Julien, mais note également « suivant la loy que Dieu donna aux Juifs, les mâles excluoient les filles. Traité des loix p. xx art. 30 lire la section qui suit où il est donné la raison pourquoy ». Il s’agit d’un extrait du Traité des loix de Jean Domat qui sert d’introduction aux Loix civiles dans leur ordre naturel, extrait dans lequel Domat conclut :

Ainsi ces loix qui excluent les filles quand il y a des mâles, ne dérogent pas au droit naturel qui appelle les filles aux successions ; mais elle leur donne au lieu de ce droit, un autre avantage [la dot] qui leur en tient lieu179.

Mourgues, quant à lui, revient à un strict commentaire du statut et précise que :

Le petit‑fils mâle descendu d’un mâle, exclut les filles, ore qu’il soit en degré plus éloigné, parce que ledit Statut l’a ainsi déterminé, à cause que la qualité requise par iceluy pour operer l’exclusion, se rencontre en la personne du petit‑fils descendu du mâle ayant le nom de la famille, et étant capable de le transmettre à ses descendants180.

Julien précise quant à lui, que pour que les filles soient exclues :

Il faut que ces enfants mâles veuillent & puissent être héritiers. S’ils répudient l’hérédité ou s’ils sont incapables, les filles viennent alors à la succession ab intestat. Il est également certain que les filles ne sont exclues par l’existence des enfants mâles nés de légitime mariage181.

Me Perrin indique ensuite que la représentation ne joue pas en faveur des filles des fils prédécédés. Dans ce cas, « les filles des mâles ne représentent point leur père décédé, pour succéder avec les autres enfants mâles, et n’ont que leur droit de légitime sur la succession de leur ayeul ou ayeule182 ». En outre, cette exclusion des filles ne s’applique qu’aux successions ascendantes car « ce statut qui restreint le droit commun [étant] odieux183 », dans les successions collatérales, les frères et sœurs succéderont également184.

Mais surtout, ce que relève Me Perrin, c’est que cette exclusion des filles ne s’applique pas aux avantages nuptiaux et à la part acquise à la suite des secondes noces d’un parent. Là encore, il ne donne aucune explication, se contentant de renvoyer notamment à Julien qui est on ne peut plus clair :

Le Statut qui exclut les filles quand il y a des enfants mâles, n’a lieu qu’aux successions ab intestat. Il ne souffre point d’extension. Il n’aura donc pas lieu pour les droits qui viennent aux enfants, soit mâles ou filles, par un autre titre. Ainsi ce qui leur revient par les peines des secondes noces n’est point sujet à cette loi. Les enfants, soit mâles ou filles, offensés par le second mariage de leur père ou de leur mère, en partagent le profit également185.

En revanche, aucun auteur ne s’est intéressé aux conséquences des secondes noces sur les petits‑enfants et notamment sur les petites‑filles, ce qui, sous la plume du notaire devient : « si la même chose a lieu en faveur des petites‑filles » ? Doivent‑elles, ou non, être exclues de la succession si leur auteur est prédécédé ? Ne trouvant de réponse ni dans la doctrine, ni dans la jurisprudence, le notaire formule sa propre observation et décide que cette peine des secondes noces doit s’appliquer aux petites‑filles. Par conséquent, celles‑ci doivent partager le profit également avec les mâles. Il note en effet :

Si la même chose a lieu en faveur des petites‑filles ? c’est‑à‑dire si les petites‑filles doivent participer également avec les petits‑fils mâles à la peine du statut. Comme ce n’est que l’existence des petits‑fils qui fait subsister la peine, il suit que l’injure de leur père fils de la mère remariée doit être appliquée également entre les petits‑enfants de tout sexe186.

Une fois les personnes qui subissent ce statut déterminées, le notaire s’intéresse aux biens et précise que « le statut n’a lieu que pour les biens situés dans la province ». Là encore, il est assez laconique et se contente seulement d’indiquer des références bibliographiques187, sans doute parce qu’au moment où Me Perrin exerce, la question n’est plus controversée. Elle le fut188, ce qui explique la place importante qu’elle occupe dans les ouvrages de Mourgues ou de Julien, lesquels font alors appel aux romanistes et aux juristes coutumiers pour éclaircir cette question. En effet, Mourgues, s’appuyant sur Bartole, du Moulin, d’Argentré et Massé, montre que « les Docteurs sont discordants entre eux » et que « l’importance de la difficulté semble exiger un Arrêt général189 ». Il laisse donc la question en suspens. L’avocat au parlement d’Aix Decormis écrit, au début du xviiie siècle, que l’exclusion des filles se règle différemment selon les diverses coutumes de la situation des biens :

À Aix, quand un provençal meurt ab intestat, ayant du bien en Provence et en Dauphiné, la fille n’a que sa légitime sur le bien de Provence, & succède également avec son frère en celui de Dauphiné190.

C’est finalement l’œuvre de Julien qui synthétise le tout, et l’on peut se demander pourquoi le notaire n’a pas, à cet endroit, dessiné une main en face de Julien car il reprend toutes les références données par le notaire.

Reprenant la distinction de d’Argentré entre les statuts réels et les statuts personnels, il estime que le statut relatif aux successions est un statut réel « qui est dirigé aux choses191 », même s’il parle des personnes192. Puis, se référant à Dumoulin, il estime que lorsque « le statut a la chose pour objet, on considère toujours le lieu où les biens sont situés193 ». C’est pourquoi il doit s’appliquer pour les biens situés dans les limites du statut. Julien rejette donc sur ce point Bartole, tout comme l’avait fait Dumoulin. Pour appuyer cette conclusion, le juriste provençal s’appuie sur un arrêt du Sénat du Piémont de 1605194 et sur les traités de Ricard195, en montrant qu’il s’agit d’une « commune opinion ». Or, ayant relevé ce paragraphe de Julien, Me Perrin a donc connaissance de la jurisprudence d’au‑delà des Alpes196. Julien mentionne également un arrêt de 1657 dont il a trouvé la référence dans le Code écrit par son grand‑oncle197. Il conclut donc, comme Carondas qu’il cite198, que lorsqu’un père meurt ab intestat et que des biens se trouvent dans différentes Provinces, ces biens constituent différents patrimoines, « auxquels on succède diversement, selon la diversité des coutumes199 ». Dès lors, « pour les immeubles, on considère la coutume des lieux où ils sont situés, pour les meubles, celle du domicile de celui de la succession duquel il s’agit. C’est, [précise Julien], la disposition des articles 68, 69 & 71 de l’ordonnance de 1735 concernant les testaments200 » ; et jusqu’au 17 août 2015, les règles de conflit de droit international privé ont reposé sur cette scission de rattachement201.

Me Perrin soulève ensuite le cas de la caducité du testament et se contente alors de recopier purement et simplement Julien202 :

Si le père a testé et que son héritier universel vienne à mourir avant lui, ou qu’il répudie, ou qu’il soit incapable, les filles instituées héritières particulières deviennent héritières universelles en concours avec leurs frères institués comme elles héritiers particuliers203.

Le testament soulève également une question pratique, son inofficiosité, que Me Perrin résume ainsi : « la prétérition des filles et petites filles en Provence annule le testament204 ». Il ne formule aucune observation, ne retranscrit aucun auteur, mais renvoie encore à Julien. Ce point n’est pas prévu par le Statut et Julien s’appuie donc sur la Novelle 115 chapitre 3 et sur l’ordonnance de 1735 sur les testaments dans ses articles 50 et 53 « qui confirment ces maximes205 ».

Enfin, Me Perrin s’interroge sur les institutions contractuelles. Il se demande en effet si le statut doit s’appliquer aux institutions contractuelles. Il explique :

C’est une question si lorsque l’institution contractuelle est transmise aux enfants de l’héritier contractuel par son prédécès, celui qui la faite étant encore vivant, les filles devant concourir avec les enfants mâles206.

Il renvoie à Julien et Dupérier, mais ne montre pas quelle solution retenir. Si l’on en croit Dupérier, les filles doivent être exclues car c’est la volonté de la loi municipale :

C’est celui qui leur est le plus présent & le plus cher par l’attachement naturel qu’ils ont à leur patrie & à leurs lois particulières.

Comparativement à la quarte de la femme pauvre, sur cette question de l’exclusion des filles dotées le notaire n’offre pas a priori une bibliographie très large, mais il faut en réalité regarder celle des auteurs cités par le notaire. Ce laconisme peut s’expliquer par le fait que la question n’est plus controversée, mais cela peut également s’expliquer par la pratique de la clause de renonciation de la fille dotée dans le contrat de mariage. Jean‑Philippe Agresti relève dans sa thèse que « dès avant le xvie siècle, dans le Sud‑Est de la France, la renonciation l’avait emporté sur le système originaire de l’exclusion testamentaire ou coutumière207 ». Et, contrairement à la région de Montpellier, on trouve encore en Provence au xviiie siècle des clauses de renonciation. La future épouse renonce dans son contrat de mariage, alors même que l’exclusion successorale est prévue par les Statuts, car cette renonciation conventionnelle permettait d’écarter tout recours ultérieur208.

Par ailleurs, ces renonciations conventionnelles avaient également un autre intérêt : elles permettaient de faire renoncer à une portion plus large que celle prévue par les Statuts puisque « les formules utilisées par les notaires mentionnent clairement que la femme mariée renonce à sa légitime, au supplément de sa légitime, et également aux portions viriles », alors que les Maximes du palais établissent que cette renonciation n’aura aucun effet209.

Cependant, même si ces renonciations conventionnelles deviennent de moins en moins nombreuses à la fin du xviiie siècle, le chapitre relatif aux successions ab intestat dans les mémoires des notaires montre d’une part, la vigueur des Statuts et d’autre part, qu’une dévolution successorale plus égalitaire n’est pas encore en germe, au moins dans l’esprit des praticiens210. D’ailleurs, Me Perrin notera le décret du 8 avril 1791 en tête du chapitre relatif aux successions ab intestat :

Par décret de l’assemblée nationale du 8 avril 1791 sanctionné par le roi le 15, toute distinction de sexe entre héritiers ab intestat a été abolie ainsi que toutes coutumes & statuts a ce contraire, ainsi que tout droit d’ainesse, en sorte que les filles succèdent par égales portions avec les mâles211.

Conclusion

Jusqu’au xixe siècle212, l’acquisition des connaissances du futur notaire passe principalement par l’ars scribandi, c’est‑à‑dire la pratique de la copie des actes, ce qui permettait d’assimiler des formules213. Cependant, les différentes études menées sur le notaire montrent, et les mémoires varois viennent le confirmer, que le notaire n’est pas un personnage passif. Il est sans doute attaché au formulaire, mais il va enrichir celui‑ci par sa culture personnelle.

Ces mémoires de praticiens, comme le cahier trouvé en Saintonge, constituent donc de véritables outils de documentation professionnelle et témoignent de la culture juridique d’un notaire de campagne, ce qui contredit l’idée répandue d’amateurisme. Mais ils montrent également qu’à la fin de l’Ancien Régime, il vaut mieux parler de culture juridique des notaires que de culture juridique du notariat214. Le notariat existe par son organisation, ses chambres de disciplines, c’est une corporation mais les connaissances des notaires sont différentes. Le notaire peut donc avoir sa culture personnelle, mais il ne s’est pas encore dégagé de véritable culture professionnelle, un univers commun de références et de pratiques. Or, culture juridique personnelle et culture juridique professionnelle vont se rejoindre au xixe siècle grâce au développement de l’édition juridique. Les mémoires de praticiens vont perdurer, mais ils vont être publiés comme celui de Jean‑Baptiste Augan, Cours de notariat, 1825. De même en 1815, paraît le Journal des notaires et des avocats, puis en 1839, le Journal du notariat, journaux qui seront présents dans les différentes bibliothèques professionnelles des chambres215, avant d’entrer dans chaque étude notariale.

A la fin du xixe siècle, les notaires lanceront le Congrès des notaires de France, point culminant de la culture juridique professionnelle du notariat. Chaque année, les notaires produisent une réflexion d’intérêt général issue de la pratique notariale. Une équipe de notaires, répartis en commissions, réfléchit sur un sujet retenu et est suivie par un professeur de droit reconnu dans sa matière. Le fruit de leurs réflexions prend la forme d’un ouvrage substantiel d’environ 1 000 pages, qui dresse un bilan du droit applicable au thème choisi, confronté à la réalité de la pratique professionnelle. Ce rapport est une mine d’informations juridiques sur des thèmes sociétaux. Une série de propositions d’amélioration du droit et de la pratique professionnelle sont ensuite soumises au vote des notaires de France avant d’être transmises aux pouvoirs publics. Ces propositions trouvent assez souvent des suites législatives ou réglementaires216. On citera par exemple la proposition de création de la renonciation à l’action en réduction lors du Congrès de 2004. Cette proposition trouva une suite dans la loi du 23 juin 2006 qui consacra la RAAR (renonciation anticipée à l’action en réduction) et modifia l’article 929 Cciv.

Cette année, le 115e Congrès des notaires de France s’est tenu à Bruxelles du 2 au 5 juin 2019 sur le thème de « l’international : qualifier, rattacher, authentifier ». Cet événement a été l’occasion pour les notaires européens de partager leurs pratiques en matière de famille et de patrimoine à l’international ou au moins au niveau européen.

Si les notaires parviennent aujourd’hui à intervenir dans le droit national, les notaires européens se rejoignent également et travaillent à façonner le droit de l’Union notamment en droit patrimonial de la famille. C’est à leur travail que l’on doit par exemple le certificat successoral européen et le règlement des successions transfrontalières de 2012217.

Les notaires deviennent donc acteurs de la culture juridique ou professionnelle européenne. Ils produisent de la norme218, mais pour en arriver là, il faut un socle commun, une culture commune. Aujourd’hui, 22 États membres sur 28 connaissent le notariat. Les notaires se regroupent au sein de différentes institutions, comme l’Union du Notariat Latin devenue Union Internationale du Notariat. Ils ont même un saint patron commun : saint Ginès d’Arles219. Mais il faut surtout signaler le Conseil des notariats de l’Union Européenne : le CNUE, actuellement présidé par un notaire français Me Pierre‑Luc Vogel. Ce conseil a plusieurs missions. Il doit renforcer le Réseau Notarial Européen (RNE) afin de faciliter la coopération entre notaires européens et une bonne intégration européenne de la profession. Il doit également faciliter les coopérations transfrontalières en Europe : deux notaires de deux pays différents traitent ensemble d’un même dossier transfrontalier, grâce au système Eufides. Enfin, il doit étendre le Réseau Européen des Registres des Testaments (RERT) en interconnectant les fichiers nationaux de dispositions de dernières volontés de manière à identifier et localiser, au plan européen, dans les meilleurs délais, le dernier testament effectué par un citoyen européen. Cette interconnexion vise également les registres de certificats successoraux européens.

Ainsi, à partir de diverses observations allant de l’Ancien Régime à aujourd’hui, il semble que la réalité de la culture juridique des notaires puisse être affirmée : culture puisant, dans un premier temps, sa source dans le jus commune, à travers les formulaires romanisés du xiie siècle, passant par les portes plus étroites d’une sorte de nationalisme juridique, pour finalement aujourd’hui agglomérer les différentes cultures notariales européennes dans le but de façonner le droit de l’Union220.