Malgré nos enclos, nos Babels, nos ravages, quelque part la parole converge et nous relie.

Andrée Chedid, Fraternité de la parole.

Le topos, « lieu, endroit » en grec, désigne, comme on le sait, l’arsenal de thèmes rhétoriques dans lequel puisait l’orateur de la cité antique, et, par extension, les sujets, situations, circonstances, motifs récurrents de la littérature. L’étape est, ne serait-ce que par son étymologie et l’histoire de ses usages, l’un de ces lieux topiques : d’estaple, à l’origine « place, entrepôt où les marchands doivent apporter leurs marchandises pour les mettre en vente » (en 546) puis estappe, « magasin de vivres destinés à l’armée » dans Le Tiers Livre de Rabelais (1546), devenu « lieu où s’arrête un voyageur avant de reprendre sa route » dans Les Confessions de Rousseau (1768), à propos d’une armée chez Voltaire en 1768, enfin « distance parcourue entre deux étapes » chez Balzac en 18331, elle désigne dans son acception la plus concrète une « halte temporaire dans un parcours donné2 », l’interruption d’un mouvement qui suspend une marche, un voyage. L’étape fait partie de ces topoï littéraires qui renvoient à la fois à un espace et une temporalité, fréquents dans des genres littéraires codifiés, comme le récit de voyage, le roman d’apprentissage ou de formation, et propices à la scène littéraire. Ses acceptions impliquent souvent des considérations techniques et logistiques, en lien avec les évolutions de la modernité. L’étape, comme la halte, dont l’acception temporelle est plus caractérisée, fait signe vers le monde des transports, tout autant que le domaine militaire, puisque toutes deux désignent la pause observée par une troupe au cours d’une marche. L’étape comporte le même paradoxe que la halte, ce dernier mot étant « formé d’un double sens singulier et presque contradictoire : troupe en marche, c’est-à-dire mouvement ; station, c’est-à-dire repos3. » Par métonymie, l’étape supporte un ensemble de topoï afférents par lesquels elle s’appréhende comme récit, description, portrait, scène ou dialogue : l’itinéraire, le parcours, la station ferroviaire, les lieux de la halte, le campement, les différentes activités qui s’y tiennent, le repas, le ravitaillement, le repos, le gîte, l’hébergement et ses installations, les accidents, les rencontres, les protagonistes du séjour… – toute une constellation de lieux communs et de variations autour de l’habitat temporaire que viennent encore enrichir les acceptions figurées ; un motif qui parvient à se couler dans les réinterprétations des réalités les plus contemporaines.

L’une de ces configurations contemporaines de l’étape concerne les lieux de séjour des personnes migrantes dans les villes européennes, en particulier sous les formes les plus précaires de l’« habiter ailleurs » qui devient souvent, dans l’expérience la plus extrême du dénuement, un « habiter dehors ».

C’est sous ce titre paradoxal que nous proposons une approche sociopoétique du campement de réfugié·e·s. Il s’agira tout d’abord de préciser ce paradoxe à partir des spécificités de ce lieu d’étape et d’habitation très particulier, ainsi que de ses représentations dans ce que nous appelons une « littérature-refuge4 » : une littérature qui collecte des voix, les voix des protagonistes de l’exil ou du campement, de celles et ceux qui pensent le refuge en tant qu’acteurs, d’une manière ou d’une autre ; une littérature de l’accueil5. Une littérature qui non seulement met en scène les migrations, les étapes qui sont celles des parcours des exilé·e·s, des réfugié·e·s, mais qui interroge également ce que réfugier signifie, qui s’intéresse à différentes possibilités (ou impossibilités) d’habiter le monde, et qui propose au fond diverses modalités de « refuge ».

Ces modalités diverses suscitent en particulier une réflexion d’ordre poétique. La littérature-refuge se décline en poésie, chez Jean-Pierre Siméon, par exemple, dans des anthologies comme Passagers d’exil (2017), avec Hala Mohammad, Patricio Sanchez, Karl Lubomirski, Éric Dubois, Bruno Doucey… jusqu’aux essais poétiques de Marielle Macé, Sidérer, considérer. Migrants en France, 2017 et Nos cabanes. Elle suscite différentes formes de discours adressés, volontiers polémiques, voire agoniques, dans Frères numains – Discours aux classes intermédiaires (2016) de Florence Pazzottu. Ainsi encore dans des « collectifs », comme Osons la fraternité ! Les écrivains aux côtés des migrants (2018) coordonné par Patrick Chamoiseau et Michel Le Bris, avec Laurent Gaudé, ou Réfugier [Carnets d’un campement urbain] (2021), dans une perspective sociopoétique associant recherche et création. La littérature-refuge s’écrit aussi en « dialogues » qui nouent dès lors poétique et sciences humaines et sociales (Marie Cosnay et Mathieu Potte-Bonneville, Michel Agier et Hassan Yacine, Barbara Métais-Chastanier…), sans oublier les fictions, parmi lesquelles Anima Motrix d’Arno Bertina, ni la scène théâtrale, avec, par exemple, Les lois de l’hospitalité d’Olivia Rosenthal.

Il s’agira également, à partir de cette « sociopoétique du campement de réfugié·e·s », de montrer que faire étape dans le campement, c’est non seulement « habiter dehors », mais également « habiter l’éphémère », « habiter le mouvement ». Nous analyserons différents types de croisements caractérisant la « littérature-refuge », entre les champs disciplinaires – en particulier entre sociopoétique et recherche-création – qui la définissent comme une « littérature d’intervention6 ».

Habiter l’(in)habitable

Habiter le campement est habiter ailleurs : « La dualité de l’habiter et du déplacement », ainsi que le note Alain Montandon, « donne naissance à des formes hybrides, telles l’habiter nomade ou l’habiter en dehors de la maison7. » Parmi ces formes hybrides, le phénomène contemporain que l’anthropologue Michel Agier nomme l’« encampement du monde8 » produit une forme extrême de l’habiter : l’« habiter dehors » du campement de réfugié·e·s. Ce sont en effet « deux milliards de personnes, soit 30 % de la population mondiale, qui habiteront bientôt en habitat informel, quel qu’il soit9 ». De la sorte, « au cœur des richesses urbaines, les précarités deviennent structurelles10 », résume l’écrivain Patrick Chamoiseau dans Frères migrants.

C’est bien tout d’abord la précarité qui caractérise le campement, en opposition à la sécurité et la stabilité qu’offre habituellement l’habitat. Historiquement, le campement a toujours été « un logement a minima », dans lequel il s’est agi de « s’abriter et dormir “sur le champ” (à l’origine du terme “camp”) et aux deux sens du terme, immédiat et sommaire11 ». Le campement contemporain, dans la lignée de son sens étymologique, est moins un habitat qu’un simple refuge qui se trouve, un abri qui s’aménage.

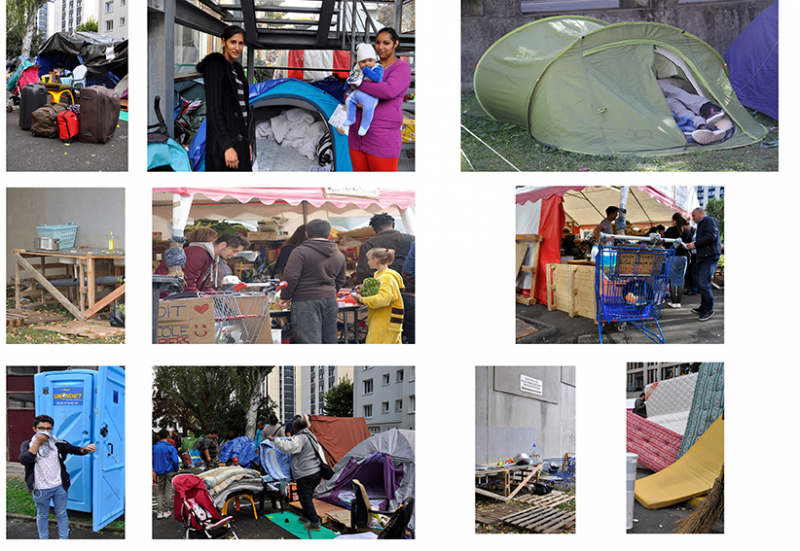

Figure 2 : Campement Gergovia, Université Clermont Auvergne, 2017.

© Christophe Guimard, Réfugier [Carnets d’un campement urbain] (La Boîte à Bulles, 2021).

La tente est l’emblème de cette précarité, comme « demeure de l’étranger en instance » dit Michel Agier : « la tente Quechua en particulier – elle nous fait signe parce que c’est celle de la balade et du camping […], devenue la tente de la frontière et du migrant12. » La précarité tient à la vulnérabilité de l’installation, aménagée en urgence et dans l’improvisation, ainsi qu’aux conditions météorologiques, aux risques sanitaires, à l’insécurité également. Les formes du refuge et de l’abri qui sont celles du campement – comparables à celles du squat – inscrivent par conséquent l’habiter dans la fragilité. Dans une certaine mesure seulement – car les conditions du campement demeurent ici très spécifiques –, la précarité du campement s’apparente à celle de la halte en voyage, moment et lieu de transition, de transit : le lieu de l’étape n’est ordinairement pas choisi ou pas forcément choisi, il est parfois imposé et peut être « un lieu de résidence forcé et contraint13 », à grande distance du topos de la retraite volontaire et féconde. Évidemment, la précarité est plus grande encore dans le campement. Les étapes imposées se réitèrent à plusieurs moments de l’itinéraire des personnes exilées, la survie prévaut pour certaines d’entre elles à toute autre considération. Vivre une étape de ce déplacement ne consiste pas à renoncer provisoirement à un confort que l’on sait retrouver ensuite, mais s’apparente souvent à un sacrifice sans retour.

Figure 3 : Campement Gergovia, Université Clermont Auvergne, 2017.

© Christophe Guimard, Réfugier [Carnets d’un campement urbain] (La Boîte à Bulles, 2021).

Une autre caractéristique essentielle du campement, antinomique de la fermeture définissant l’habitation humaine et de son lien avec la sphère privée, réside dans cet « habiter dehors » : la recréation d’un intérieur en extérieur, le vécu d’une intimité exposée. Le coffret Réfugier [Carnets d’un campement urbain]14 rend compte d’une telle exposition, en témoignant de l’installation, en octobre 2017, d’un campement de fortune par des familles et des jeunes migrants à « Gergovia », à la faculté des lettres de l’université de Clermont-Ferrand. Les vitres de la bibliothèque universitaire donnaient directement sur les tentes du campement. Un quotidien presque ordinaire se déroule donc dans un habitat extraordinaire.

Figure 4 : Campement Gergovia, Université Clermont Auvergne, 2017.

© Christophe Guimard, Réfugier [Carnets d’un campement urbain] (La Boîte à Bulles, 2021).

Comme celui de la tente, le topos de la porte, récurrent dans la poésie-refuge, insiste sur ce paradoxe de l’habiter dehors. Dans « La belle énigme » de Jean-Pierre Siméon, traité sur le mode lyrique, avec le choix de la forme interrogative et des « pour » anaphoriques, il renvoie à une symbolique d’ouverture :

Que faut‑il

pour faire d’un cri un chant

pour faire un mur

puis dans le mur la porte

qui le ridiculise

pour que d’un exil

on fasse patrie

comme d’un songe

un arbre grandi15

Chez Hala Mohammad, à l’inverse, la déclinaison des différents adverbes de négation (« ne plus », « ne pas », « ne que », « ni », jusqu’à « non »), ainsi que la répétition du pronom « personne », soulignent la précarité de ce dedans‑dehors, de cet habitat qui n’en est pas un et qui empêche le je de s’inscrire dans une temporalité aussi bien que dans une sociabilité :

Je n’ouvrirai plus ma porte à personne

Je n’ai plus de porte

Cette tente blanche malmenée par le vent et le soleil

N’est pas mienne

Cette poussière salée

N’est pas mon secret

À compter d’aujourd’hui je n’ouvrirai ma porte à personne

Je n’ai plus d’aujourd’hui

Ni d’aujourd’hui ni d’hier ni de demain

Et ce qui reste des mois, de leurs noms

N’est que rumeur

Personne ne frappera à ma porte

La tente n’a pas de porte

La tente n’a pas de clef

Et ce blanc n’est pas le matin

Ce matin blanc n’a pas de couleur

Non16.

La clef revient chez Patricio Sanchez : opposée au symbolisme des portes fermées, elle renvoie de nouveau, avec le singulier qui la caractérise, à une possibilité d’ouverture. La « nouvelle porte » ainsi créée, alors singulière elle aussi, relève de la capacité individuelle – d’un tu – à l’ouverture, au « passage », à l’accueil de la lumière :

Si toutes les portes se referment,

si toutes les portes sont fermées,

il faudra chercher

l’œil de la serrure,

la clé,

l’entaille,

par où

passe le soleil.

Mais s’il n’y a pas

de soleil à la porte

de ton œil,

ni entaille, ni

serrure, ni clé ;

Alors il faudra que dans ta tête

tu imagines une nouvelle porte,

de nouveaux passages

qui t’aideront

à concevoir une clé17.

Liée au paradoxe de l’intimité exposée, la promiscuité s’exhibe dans les descriptions littéraires du campement. Patrick Chamoiseau, mêlant les symboliques de l’étape et de la traversée, évoque ainsi « tout un lot d’origines [qui] se retrouvent brouillées dans un radeau de baluchons et de valises18 ».

Figure 5 : Campement Gergovia, Université Clermont Auvergne, 2017.

© Christophe Guimard, Réfugier [Carnets d’un campement urbain] (La Boîte à Bulles, 2021).

Le campement comme étape d’un voyage contraint rejoint d’autres représentations topiques de l’étape, en particulier dans les marges urbaines : il est également pour les anthropologues ce « non-lieu19 » ou ce « hors-lieu20 » que commente l’architecte Fiona Meadows : « La plupart de ces camps ne figurent sur aucune carte : non-lieux pour des non-citoyens21… » La littérature-refuge souligne elle aussi la marginalité de ces formes d’habitats, qui n’en sont pas, et plus encore la marginalisation des personnes en quête d’asile, invisibilisées, rendues anonymes. Le camp, selon Achille Mbembe, est un « dispositif de mise à l’écart de gens considérés comme des intrus, sans titre et par conséquent sans droits et, estime-t-on, sans dignité22 » ; ses habitants et habitantes y sont, selon Patrick Chamoiseau, « en marge de toutes les marges23 ».

Le fait d’habiter dehors s’oppose non seulement à l’intériorité du logement, mais aussi à la stabilité domestique, d’autant plus que l’étape est temporaire. Ceux que Fiona Meadows nomme les « infortunés sans papiers » sont « en circulation, passant d’un territoire, d’une frontière à l’autre. Ils cherchent à s’installer temporairement ou définitivement quelque part24 ». Être exilé·e en quête de refuge, habiter l’étape du campement, c’est être nulle part, nulle part chez soi, être susceptible de repartir à tout moment, connaître une vie de mouvement quasi permanent, un refuge extrêmement temporaire. Michel Agier désigne alors cet habitat comme parcours : « Quand on passe quinze jours ici quinze jours ailleurs, c’est le parcours qui est le lieu ; […] l’expérience de la mobilité, c’est toujours l’expérience de la succession des lieux25. » Et même lorsque des mobilisations aboutissent à des relogements, comme à la faculté des lettres « Gergovia », ce sont des solutions d’urgence très provisoires. Ainsi, la disparition souhaitée du campement est aussi une façon, évidemment beaucoup moins souhaitable, de « rendre à l’inexistence ce qu’a priori l’on tient à distance du monde26 ». Très vite de nouveaux déplacements auront lieu, de nouveaux refuges seront à trouver et à réinventer, comme si, en définitive, l’étape déterminait l’être-au-monde des réfugié·e·s.

C’est bien alors dans cette tension entre le temporaire et le permanent que l’on peut comprendre le sens de l’expression de Michel Agier : « habiter le mouvement27. » Un mouvement qui empêche tout ancrage, génère l’impossibilité de « s’attacher », de créer des liens, d’appartenir, de contribuer – manquements souvent reprochés aux exilé·e·s, dans une espèce d’ironie tragique ou cynique. Habituellement, en effet, « habiter c’est investir un lieu, le charger de projets, de subjectivités […], c’est se sentir chez soi, c’est partager avec d’autres une histoire intime28 ». D’ordinaire « la maison est un lieu de rassemblement de soi et elle condense et exprime notre manière d’être au monde et à autrui29 ». Mais qu’advient-il de ces investissements affectifs et subjectifs lorsque l’on « habite l’inhabitable30 » ?

Habiter l’éphémère entrave en outre toute projection concrète dans le futur – alors même que le passé a été abandonné et que le présent existe à peine. On s’inscrit alors dans une temporalité très spécifique, dont d’autres formes sont identifiables dans le topos de l’étape31. Le campement est non seulement un non‑lieu, mais aussi un non‑temps, perceptible dans Témoigner [Chroniques du campement Gergovia] à travers les motifs topiques du suspens et de l’attente :

Figure 6 : Campement Gergovia, Université Clermont Auvergne, 2017.

© Christophe Guimard, Réfugier [Carnets d’un campement urbain] (La Boîte à Bulles, 2021).

Les visages racontent des histoires.

Des sourires flottent

Une inquiétude diffuse.

Les enfants révisent dans le camp.

Les jours passent

Suspendus à l’attente32.

Dans le poème d’Hala Mohammad précédemment cité, l’absence de porte – de la tente – affecte le temps : il n’y a « plus d’aujourd’hui/Ni d’aujourd’hui ni d’hier ni de demain », ni de « mois » et le matin « n’a p[lus] de couleur33 ». De même, « La colonne » de Laurent Gaudé suggère la temporalité figée de l’errance. Les actions des verbes à l’infinitif y sont annulées par les négations, et la modalité affirmative des verbes au présent ne fait paradoxalement qu’insister sur l’échec de toute progression :

Nous nous retournons parfois,

Avec toutes nos têtes,

Sur la date lointaine de notre départ

Et nous le sentons :

Malgré tous nos efforts,

Marcher ne nous a menés nulle part,

Ni supplier,

Ni forcer notre courage.

Nous errons sur les routes,

Nous piétinons dans des camps34.

Le poème « Réfugiés » de Karl Lubomirski remet en cause la temporalité de la traversée et de l’étape, pour aboutir, par l’ironie finale de la comparaison à la licorne, à une négation même de l’espoir. L’odyssée est inopérante :

Ils arrivent.

Ils arrivent de si loin,

ils arrivent à travers la mer assassine

et croient

en l’homme

en nous,

comme nous avons cru

à la licorne35.

Dans Anima Motrix d’Arno Bertina, roman en forme de road movie qui raconte la fuite de Ljube Boskovski, un ancien ministre macédonien, « en route pour nulle part », du nord au sud de l’Italie, ces temporalités pétrifiées confinent aux territoires de la mort – issue à laquelle l’étape s’identifie confusément. Le fuyard croise l’itinéraire tragique de clandestins, et la parole, polyphonique, devenue littéralement démente, est déléguée à des voix en perdition, parmi lesquelles celle du « fou ». La perte de la cohérence syntaxique est alors rendue par les heurts des différents pronoms et par la fragmentation des phrases sur la page :

Et il enchaîne en disant qu’il sait qu’il ne rentrera pas, il l’a su dès cet instant, que le voyage serait plus long qu’imaginé, qu’il serait même sans fin

Que refoulé par la police je recommencerais jusqu’à réussir ou bien mourir parce que la mort en ayant vécu ce qu’il a vécu ne sera plus l’étape si grave car il est déjà, dans le désert du Tibesti, non pas mort a-t-il dit, mais passé de l’autre côté, celui dont on ne revient pas, qui est la moitié de la mort car il en a vu tomber et ne s’est pas arrêté il est passé entre la mort et la mort

Cela plusieurs fois. Ne pas s’arrêter36.

Explorer le campement

À l’issue d’un voyage sans retour, tous les paradoxes – jusqu’aux plus extrêmes – du campement, de l’« habiter dehors », interrogent un rapport à l’espace, spécifiquement aux espaces urbains et à leurs hôtes. Les anthropologues, évoquant l’« espace liminaire » ou la « zone de marge », identifient ici « le moment ou le lieu d’une déstabilisation des identités collectives et individuelles37 ». La précarité matérielle du campement et de l’abri qu’évoque Éric Dubois dans son poème « Je ne suis pas… » se double d’une précarité, plus essentielle encore, sur le plan ontologique. L’invisibilisation de celui « qu’[on] ne veu[t] pas voir » se mue en une véritable annihilation, que le poème scande de manière litanique, à travers l’accumulation répétitive des négations du je (« je ne suis pas », « je ne dors pas », « je ne sais plus »), et qu’il dénonce, notamment par l’adresse au tu. À cette non‑perception par autrui, le je oppose l’affirmation des parties ou des spécificités de son corps :

Je ne suis pas une masse sombre

indécise

j’ai des yeux une bouche

des yeux pour voir que tu ne veux pas

me voir

une bouche qui avale le silence

Je ne suis pas qu’une main tendue

je peux aussi serrer des mains

toucher des cœurs

Je ne suis pas une masse sombre

indécise

je suis une présence

j’ai des rides

comme des cicatrices du passé

ma peau est tannée

par mes nombreuses marches

et tous les soleils que j’ai pu vivre

Je ne dors pas je veille

je me souviens toujours

de mes sommeils d’avant

toujours à regret

des lits tièdes et des maisons pleines

Je ne sais plus si je rêve encore

car j’ai faim et soif

froid et chaud

Ma vie n’est pas un rêve éveillé

mais une prison aux murs invisibles

que tu as construite pour moi

que tu construis

quand tu ne veux pas me voir38

De la même manière, dans le film Amphi Z de Jordane Burnot39, l’un des jeunes « habitants » du squat du même nom, à Lyon-Villeurbanne, compare leur place dans la ville à celle des pigeons, du fait précisément de la même inexistence humaine au regard des autres.

Mais par-delà l’invisibilité qui touche les êtres dans l’étape du campement, l’« habiter en mouvement » renvoie néanmoins, dans la littérature-refuge, à quelque chose de fondamentalement humain : il y fait en effet écho aux racines de l’humanité et à ses évolutions, à l’humanité même donc. Pour l’historien Patrick Boucheron, « il n’est qu’une seule espèce humaine sur la Terre. Et cette espèce est migrante40 ». Patrick Chamoiseau rappelle également dans Frères migrants qu’« Homo sapiens est aussi et surtout un Homo migrator » :

Pas une tribu, pas une nation, pas une culture ou civilisation qui n’ait en quelque heure essaimé sous le désir ou la contrainte. Qui n’ait en quelque moment de ses histoires vu une partie d’elle polliniser le monde. Ou qui n’ait accueilli ou n’ait été forcée de recevoir ce qui provenait d’un bout quelconque du monde, puisant au monde autant que se donnant au monde, s’érigeant en source en asile et refuge, ou réclamant et asile et refuge.

Pas une41.

De même, pour Bruno Doucey :

Qu’importe les mots qui servent à les désigner : pour les poètes, les migrants sont avant tout des hommes qui incarnent l’humaine condition. L’image de l’homme seul, portant sa valise à travers le monde, se confond avec celle de l’humanité. La réalité de l’exil, que les écrans de télévision rendent si dramatiquement actuelle, est propre à toutes les époques et toutes les civilisations. L’histoire des exilés est vieille comme le monde42.

Comme les personnes exilées, les hôtes sont confrontés au bouleversement de la rencontre. L’arrivée des exilé·e·s, leur façon de faire étape nous renvoient à notre capacité, en tant qu’êtres sociaux, à partager un espace ou, au contraire, à notre incapacité à le faire. Elles posent la question de l’accueil que nos sociétés leur réservent, celle de l’(in)hospitalité. Alain Montandon a largement rappelé le rapport fondamental – même si paradoxal – entre l’habiter et l’hospitalité, ainsi qu’entre l’hospitalité et l’hostilité43. Et, souligne Fiona Meadows, « habiter le campement c’est aussi habiter l’altérité, rencontrer l’hospitalité, ou plus souvent, se confronter à l’inhospitalité44 » : ce que dénonce aussi la littérature-refuge. Ces questions sont au cœur du travail des architectes et urbanistes du Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines (Perou) : le manifeste de Perou, tenant à la fois de la déclaration politique et du programme artistique, évoque, dans une écriture très travaillée, les « expulsés » et « réfugiés » « logés dans l’insalubrité, le surpeuplement ou la solitude », pour montrer comment ces situations mettent également en lumière la perte des savoir-faire de l’accueil ou de la solidarité dans nos sociétés ; le fait qu’ainsi « nos métropoles se dépeuplent de ce qui fait d’une ville une ville45 ». À l’inverse, et toujours du point de vue d’un habiter pensé par ces spécialistes de l’urbanisme, il s’agirait de

faire entendre que c’est du côté de l’accueil que la raison réside, que c’est en construisant que l’on œuvre en politique, que l’hospitalité est une réponse à la crise, non son aggravation, qu’une ville radieuse s’avère à quelques rares exceptions près un bidonville qui a réussi46.

De même, la littérature-refuge expose nos manières d’habiter un monde dans lequel désormais tout, et tous et toutes, circulent, mais selon des modalités bien différentes ; cette littérature expose les façons qu’ont nos sociétés contemporaines de concevoir nos lieux (ou non-lieux) du vivre-ensemble.

Le campement apparaît par conséquent comme un laboratoire de l’habiter. D’une part parce que, par-delà son caractère très sommaire, il révèle des formes de créativité : il s’aménage et s’organise en quelques jours, témoignant de l’inventivité et de l’obstination humaines. L’anthropologue Alexandra Galitzine-Loumpet parle même « des stratégies contre la précarité et des arts de faire du campement » – qui s’élaborent « au fil des expériences migratoires, des coprésences entre bénévoles, militants et exilés47 ». Et Guy Amsellem évoque « l’ambivalence du campement, […] son inventivité spatiale, [le] potentiel de renouvellement qu’il porte48 ».

Figure 7 : Campement Gergovia, Université Clermont Auvergne, 2017.

© Bruno Pilorget, Réfugier [Carnets d’un campement urbain] (La Boîte à Bulles, 2021).

D’autre part, ce laboratoire de l’habiter entre en lutte contre la précarité inscrite au cœur de nos sociétés et territoires, quasiment devenue un mode d’urbanisme, un mode de « gouvernementalité » des migrations contemporaines selon Michel Agier. Les sciences humaines insistent sur de nouveaux modes d’accueil à imaginer. Ainsi le campement, lieu d’habitat marginal et dissident, est‑il aussi porteur « d’une urbanité en puissance49 », il préfigure des « villes en train de se faire50 ». Dans la littérature-refuge, l’autrice – essayiste et chercheuse – Marielle Macé invoque de même la nécessité d’avoir « l’audace de penser que sur ces bords et ces « délaissés urbains », dans l’encampement du présent, se joue aussi quelque chose de central pour nos villes, pour nos propres modes d’habitation, pour nos propres formes de vie, pour le monde urbain qui vient et qui pourrait venir autrement51 ».

Car dans le campement, se réinventent aussi des vies, des formes renouvelées de socialisation et de rencontre. Des vies connectées, rassemblées dans un espace-temps parfaitement borné. Des vies en attente, le temps d’une étape, mais qui sont aussi des « revies » selon le beau terme de Marielle Macé52. L’étape, l’escale, quel que soit son mode d’exploration et d’appropriation – calèche, camping-car, tente, auberge, refuge en montagne… – engage à une certaine appropriation du lieu, par‑delà la simple utilisation de l’espace ; souvent une tentative succincte de recréer un chez-soi, provisoire, éphémère, mais minimal tout de même : aménagement du véhicule en logis, installation de ses affaires dans la chambre d’auberge ou le refuge, dans la cabine d’un bateau, dans un espace de confinement, etc. Encore le mode d’aménagement est-il limité dans le campement à l’espace réduit et précaire de la tente. L’intimité y est bien davantage exposée, les espaces ordinairement privés sont collectifs, la réitération imposée des étapes allège nécessairement l’équipement susceptible d’être emporté avec soi. Et pour Marielle Macé, le campement de réfugié·e·s appartient au monde des cabanes, au plus près des « tôles des bidonvilles », des « bâches » et des « baraques de Calais ». Mais par-delà la survie à organiser dans ces « cabanes », il s’agit bien selon elle de « cultiv[er] ce qui, dans le désastre, ne relève pas du désastre, afin de préserver quelque chose d’un amour de la vie53 ».

Figure 8 : Campement Gergovia, Université Clermont Auvergne, 2017.

© Isabelle Germanaud et Christophe Guimard, Réfugier [Carnets d’un campement urbain] (La Boîte à Bulles, 2021).

Cette humanité préservée envers et contre tout, d’étape en étape, nous renvoie également à la notion de « considération » inscrite par l’autrice dans son titre Sidérer, considérer. Ne pas ignorer les migrants et migrantes, ne pas laisser place à la seule sidération face à la situation, mais au contraire la et les considérer – dans le double sens du terme :

Ces constructions archi-précaires qui font un séjour provisoire aux sans-abris ou aux migrants, […] on se demande : ces cabanes-là, qu’y a-t-il à y célébrer ? Se pencher sur elles, en prendre soin, ce n’est en réalité pas dire qu’elles constituent un lieu vivable, ou vouloir les pérenniser ; c’est poser qu’elles constituent un lieu vécu, un lieu de vies. Et qu’il y a là aussi quelque chose à ménager54.

Pour les écrivains et écrivaines, le campement, habitat-refuge, interroge bien la possibilité d’une autre habitation du monde, la revendique même : celle, encore, du « tout-monde55 », d’une « mondialité » qu’Édouard Glissant définit, par opposition à la mondialisation, comme « un état de mise en présence des cultures, vécu dans le respect du Divers56 », et d’une mondialité ouverte, selon Patrick Chamoiseau, « aux poétiques d’un vivre sans conquête et sans domination », « d’un habiter rendu aux grands espaces communs57 ». Car le campement est aussi selon Michel Agier « le lieu d’un cosmopolitisme ordinaire, d’un exercice quotidien de la diversité du monde où se croisent les multiples langues, manières de penser, de s’habiller, de prier58 ». Les « Chroniques du campement Gergovia » collectées, écrites collectivement et illustrées par le dessinateur Bruno Pilorget dans Témoigner, le premier carnet de Réfugier [Carnets d’un campement urbain], rendent compte de cette « poétique du vivre » :

Dans le campement,

Il y a un « Planning d’activités ».

« Cours de phonétique »

« Enseignement »

« Cours de français tous les jours à 17 heures ».

Assis, en cercle, les uns derrière les autres,

Sur des bancs,

Ou debout,

Ils partagent, discutent et échangent.

Ils donnent et reçoivent59.

Figure 9 : Campement Gergovia, Université Clermont Auvergne, 2017.

© Bruno Pilorget, Réfugier [Carnets d’un campement urbain] (La Boîte à Bulles, 2021).

Habiter, même le campement, même dehors, redevient donc bien aussi une façon d’être au monde et aux autres, dans cette « mondialité » que Patrick Chamoiseau identifie comme :

L’intuition d’un monde que nous habitons et qui nous habite.

Un monde dont plus rien ni quiconque n’est le centre ni la périphérie, ni le maître ni l’esclave, ni le colon ni le colonisé, ni l’élu ni l’indigne, où seul règne l’incertain dans lequel nous tombons, et solitaires et solidaires, également désarmés, en sensible extension et jouvence poétique.

La mondialité, c’est surtout ce que la mondialisation économique n’a pas envisagé, qui surgit et se produit sur la gamme d’un brasillement dans un vrac ténébreux. C’est l’inattendu humain – poétiquement humain – qui leur résiste, les outrepasse, et qui refuse de déserter le monde !

Dès lors, la mondialité, c’est cette part de notre imaginaire qui dans l’instinct dénoue et ouvre à fond, qui dans l’instinct se relie à d’autres imaginaires, qui rallie qui relaie et relate les sensibilités, la joie, la danse, la musique, l’amitié, la rencontre, et qui surgit des magnétismes de ces rencontres multi‑trans‑culturelles, orchestrées par le hasard, les accidents, la chance et les errances.

Cette indéfinissable mise en relation avec le tout‑vivant du monde nous émeut, nous affecte […]. Nous offre d’éprouver de plus humaines intensités60.

Le tissage des liens qui caractérise cette mondialité est inscrit dans les relations paronymiques entre les termes (« relie », « rallie », « relaie », « relate »), et l’univers imaginaire, poétique, humain qu’il convoque est signifié sur un mode précisément poétique : notamment par un usage métaphorique du langage (« la gamme d’un brasillement dans un vrac ténébreux ») – alors même qu’il s’agit d’un moment de définition théorique (« la mondialité, c’est ») et de dénonciation politique (de « la mondialisation économique »). La mise en relation s’écrit dans les parallélismes articulés par la conjonction « et » (« que nous habitons et qui nous habite », « et solitaires et solidaires », « en sensible extension et jouvence poétique », « dénoue et ouvre à fond ») et s’inscrit contre les rapports de domination soulignés par les oppositions utilisant cette fois la conjonction « ni » (« n’est le centre ni la périphérie, ni le maître ni l’esclave, ni le colon ni le colonisé, ni l’élu ni l’indigne »).

À l’opposé de cette mondialité qui permettrait une réelle habitation du monde, émerge, au cœur de l’expérience sociale du campement – et de la littérature-refuge –, une profonde interrogation sur les fonctionnements et les valeurs d’une société qui n’accueille pas, ou de manière sélective, voire qui pourchasse sans relâche, selon des modes de gestion des migrations qu’Achille Mbembe appelle les Politiques de l’inimitié61. Aussi l’écriture de Florence Pazzottu prend-elle la forme d’une parole poétique et rhétorique, en adressant un Discours aux classes intermédiaires – c’est le sous-titre – dans le lancinant Frères numains, caractérisé par « l’intensité de l’élan verbal », ainsi que le dit Bernard Noël62. Elle y dénonce des volontés politiques qui entravent et traquent l’humanité, politiques à la fois incarnées et dissoutes dans un « ça » dont le caractère indéfini souligne l’omniprésence diffuse, et dont l’omnipotence est soulignée par la répétition de ce démonstratif péjoratif, renforcée par les italiques :

Regardez, regardons, ça traque, ça fout le camp, au sens propre, pas de fuite, sauf des capitaux s’entend, des murs, des camps, ça fout des camps partout, ça les exporte même, les murs, les camps, ça traque, ça fait le tri, dans la numanité, ça sectionne, ça sélectionne, ça creuse des zones, des trous de nulle part dans l’numain, des zones sans droit, au nom de notre sécurité ça dit, de nos sacro‑saintes valeurs […], alors ça commence la chasse, la traque, car ça s’affole, ça dresse des murs, des barbelés pour arrêter le raz‑de‑marée, pour couper la route aux nombreux, aux pas‑pareils, aux barbares ça dit aussi et aussitôt ça barre‑barre, remparts, tranchées, camps et checkpoints […], le rejet, le reflux, pour notre protection et notre confort ça dit, pour notre sécurité, et même à l’intérieur des murs63.

La profération poétique et polémique rend palpable le pouvoir de révélation du campement qui, selon le sociologue Marc Bernardot, « donne à voir au moins momentanément par sa matérialité la présence de la pauvreté et de la détresse entre les îlots de richesse64 ». Le campement, comme le poème, pose « un droit à la ville en acte, une résistance quotidienne, un creuset pour l’alchimie élémentaire de l’outrage et de l’espoir » ; il est défini comme un « Sisyphe politique », « fragmenté et collectif », une « irruption sans parole de la contestation des ordres injustes et inégalitaires65 ». Une contestation à laquelle Frères numains donnerait précisément la parole : car il est frappant de constater à quel point les « topiques » relevées en acte par le sociologue à propos du campement et des politiques dont il est le symbole innervent le texte poétique de Florence Pazzottu. Le campement, que le géographe Michel Lussault nomme un « lieu événement », entre l’abri et la manifestation, un lieu « à partir duquel une condition précaire et des revendications sont mises en récit et portées au visible66 », donne lieu à une forme de discours poétique adressé, performé : une poétique en dialogue avec la cité. Le campement et le poème de Florence Pazzottu appartiennent en cela à une même famille d’action, relevant de ce que Michel Lussault appelle, à propos du premier, « une sorte de “performatif spatial” » : « un acte qui tente en lui-même de médiatiser un diagnostic critique de la société, de proposer des solutions et de ce fait ajoute ipso facto un état à la sphère politique et pousse la société à réagir67. »

Littérature-refuge et scène d’intervention

Dans un tel contexte d’action sociale, la littérature-refuge présente des points de convergence avec les devenirs de la littérature contemporaine tels qu’ils sont décrits par Alexandre Gefen dans L’idée de littérature. De l’art pour l’art aux écritures d’intervention68, mais aussi, sans doute, des spécificités propres et des formes singulières de réappropriation.

En premier lieu, les questions du refuge et de l’accueil sont posées, par les écrivains et écrivaines qui s’y intéressent, par la critique qui les observe, selon des méthodes d’investigation qui croisent systématiquement celles des sciences humaines et sociales. Le spectre de ces accointances est large : il se développe dans les champs de l’histoire, de la géographie, de l’anthropologie, de la sociologie, des sciences politiques et juridiques, de l’architecture, de l’urbanisme, de la communication, de l’analyse des discours, de la psychologie, de la philosophie… avec une propension particulière à effectuer des terrains. La création s’appuie sur des archives, des expériences, des enquêtes, des témoignages, elle s’élabore à partir d’un travail en lien avec les discours sociaux : la presse, les matériaux des mobilisations, les entretiens… En cela, la littérature-refuge correspond pour partie à une modélisation proposée par Laurent Demanze dans Un nouvel âge de l’enquête : celui de l’enquête littéraire. Cette forme, avec ses processus propres (qui passent par la création), n’est pas nouvelle, il s’agit d’une réappropriation : Laurent Demanze débute son essai par la mention de la « saisissante formule » d’Émile Zola, l’« âge de l’enquête69 ». Mais il note un « infléchissement » majeur des « formes » et des « imaginaires » de l’enquête dans la littérature contemporaine, qui « donne à lire le cheminement d’une investigation » et vise à « saisir un réel opaque, délaissé dans les lacunes de l’Histoire ou les territoires en marge70 ». Il relève deux différences majeures : le cheminement même est la matière littéraire de l’enquête – au sens propre : les matériaux sont inclus – et l’intérêt se porte sur ce qui reste inaccessible, sur ce qui est à la marge. Il n’y a pas d’appropriation donc, pas de saisie globale par le récit ; à distance, pourrait-on ajouter en pensant aux refuges contemporains, du grand récit que l’histoire positiviste pouvait encore construire à l’époque de Zola. Laurent Demanze commente ainsi cette ouverture des champs d’investigation :

L’enquête littéraire est à inscrire dans l’importance actuelle des écritures factuelles – mémoires, narrations documentaires, témoignages –, et le dialogue renoué de la littérature avec les savoirs. Étudier ces écritures de l’enquête, c’est tenter de saisir les enjeux contemporains d’une littérature qui s’invente à la lisière des champs disciplinaires71.

Laurent Demanze ne fait que très ponctuellement référence au champ que nous appelons la littérature-refuge : l’hospitalité y apparaît dans une liste, subsumée par des termes qui en perdent à la fois la spécificité et les enjeux : « la question des migrants, le rappel des crimes coloniaux et des tensions sociales contemporaines visent à écarter les dangers d’une identité conçue comme une essence éternelle72. »

Dans cette « extension du domaine de la littérature73 », nous relevons d’autres spécificités propres à l’étape du campement, l’habitat éphémère et précaire, la « cabane » : tout d’abord, la nécessité de croisement d’une profusion de discours d’origines hétérogènes, d’appropriations bigarrées par des champs du savoir, par les arts et la création, si bien que chacun de ces champs ne peut pas ignorer les autres pour s’en saisir à son tour. Explorer [Carnet de recherches], le second carnet de Réfugier, en est une illustration : en proposant, du côté de la recherche, la saisie d’histoires connectées74, ou les contributions des historiennes Natividad Planas et Camille Cordier-Montvenoux, avec des focales dans le « creuset clermontois75 ». Dans cette stratification sur le temps long, les microhistoires se font écho, par exemple celles des réfugié·e·s de la caserne de Gribeauval avec celles des réfugiés italiens76. Les géographes, architectes, urbanistes établissent les nouvelles cartographies sensibles de ce que les territoires du refuge précaire et leurs habitants et habitantes inventent77. Ces recherches sont connectées avec des analyses de militants, comme Alain Chevarin78, et intégrées dans une histoire des mobilisations. Toutes ces interactions permettent de repenser dans nos recherches la place des « acteurs de terrain », de la société civile, comme le soulignent les textes programmatiques du laboratoire Migrinter79 et de l’Observatoire de la migration des mineurs (omm), qui œuvrent pour « une approche comparative et pluridisciplinaire de la recherche en migrations en portant une attention particulière aux questions éthiques et à la production d’un savoir partagé entre les arènes académiques, les institutions et la société civile » : il est aussi question alors des « acteurs de terrain », des « disciplines professionnelles80 ».

Il faut ajouter à cette description la nécessité du passage de frontière entre recherche académique et création, devenues poreuses, par toutes les formes déjà mentionnées : le dessin, la photographie, le théâtre, l’architecture, la littérature, en particulier la poésie, très présentes dans Réfugier [Carnets d’un campement urbain], à la fois dans Témoigner et dans les contributions des écrivains et écrivaines à Explorer. La recherche universitaire dialogue avec les poèmes ou textes d’Arno Bertina, Marie Cosnay, Dalie Farah, Youssif Haliem, Jacques Jouet, Alban Lefranc, Florence Pazzottu, Jean-Pierre Siméon, Christiane Veschambre…

Cet autre passage de frontière entre action, recherche et création nous semble réalisé par une grande partie de la littérature-refuge. Il s’opère dans le travail littéraire de Marie Cosnay, écrivaine de toutes les expériences du refuge, devenue éditrice de la collection « Ces récits qui viennent81 » et dont l’œuvre manifeste toute la portée de ces interactions complexes82. Marielle Macé, universitaire, essayiste, spécialiste reconnue du genre de l’essai, historienne de la littérature et autrice, est également emblématique de nombre de ces ouvertures du champ littéraire de l’investigation, avec en particulier les deux essais littéraires qu’elle a consacrés aux Migrants en France, 2017 : Sidérer, considérer et à Nos cabanes. Elle décrit dans Styles. Critique de nos formes de vie une « stylistique de l’existence » qui mêle précisément érudition et poésie, s’attachant à saisir des « formes de vie » qui dévoilent des « manières d’être ». Pour la « bête de styles » – l’écrivaine –, « il s’agit de viser des gestes, des espoirs, des configurations, des liens, des valeurs presque toujours conflictuels, et surtout de concevoir les sujets eux-mêmes (individuels mais aussi collectifs) comme les arènes de ces conflits83 ».

Les styles constituent des « logis instables84 », pour des poètes sensibles au « savoir de ces seuils qui séparent le dedans du dehors », mus par « l’appétit de leur franchissement85 ». Il n’est pas anodin que toutes les métaphores que Marielle Macé emploie pour désigner le lieu de l’écriture réfèrent aux seuils, à l’instabilité du logis, à la relation du dedans et du dehors qui préoccupent toute la question de l’hospitalité des exilé·e·s. C’est cette même Marielle Macé qui, on l’a vu, prend en considération (littéralement : saisit ensemble) les « migrants en France », en 2017, cette « humanité précarisée », en s’appuyant non seulement sur une « analyse nourrie de ses lectures86 », mais encore sur « diverses expériences ». Elle se demande s’« il y a quelque chose d’erratique, peut-être de franchissement inconvenant, dans le rapprochement de tous ces bords », si l’on peut « vraiment tout tenir cela ensemble87 », comme si la littérature se cherchait désormais dans cette tension vers l’hybride, l’hétérogène, le composite. La littérature-refuge franchit des seuils : elle est, stylistiquement, le siège d’expériences poreuses. Elle engage, en outre, d’évidentes modifications des formes d’implication du je de l’autrice.

Dans ces analyses nourries de lectures et d’expériences figure l’inventaire des cabanes, parmi lesquelles les refuges et les tentes – les étapes, donc, qui nous occupent – appréhendés dans une dimension métaphorique, puisque dans le cas des campements, la « cabane » est généralement urbaine et non sylvestre. Marielle Macé en exprime la saisie multiple et vertigineuse dans une liste à la Perec, sur le mode « Il y a » :

Il y a les abris et les lieux d’hébergement provisoire, élevés en urgence après les désastres, les guerres, les séismes, les déplacements. Que viennent rencontrer (dans un surprenant transfert de savoir-faire et d’imaginaires, et c’est ce qu’il y a aujourd’hui, dans ces questions, de plus troublant) les architectures actuellement les plus imaginatives, les pratiques de ménagement et de réemploi, où l’on construit moins qu’on ne réhabite – dans la conviction que ce qu’il y a à habiter, c’est justement la complexité des mondes et leur élargissement88.

Dans ces écritures d’immersion, la littérature est à la fois « collecte et expérience89 » : c’est précisément par ces opérations qu’elle pense la question de l’accueil avec ses propres voix.

Un ultime passage de frontière de la littérature-refuge réside dans l’articulation du singulier et du collectif, impliquant un changement radical du statut de l’auctorialité : en effet, l’écriture n’est pas seulement polyphonique ou intermédiale, mais plutôt une expérience de réseau par laquelle on pourrait encore décrire le carnet Témoigner : réseau entre les archives du campement90, où sont déposés les premiers témoignages et textes individuels collectés en 2017, les réécritures individuelles et collectives sous la direction d’Alban Lefranc, avec la référence aux contraintes d’écriture de Testimony de Charles Reznikoff, l’illustration par les photographies d’Isabelle Germanaud et Christophe Guimard prises sur le vif ou comme témoignages des traces laissées par le campement, les dessins de Bruno Pilorget travaillant, comme un illustrateur, à partir des archives plutôt visuelles, la création graphique de Mélie Guisiano91. Témoigner donnera lieu à Explorer, plusieurs documentaires, une exposition, Asile !, des installations par des architectes et des artistes92.

Or, Laurent Demanze décrit à propos d’autres enquêtes littéraires une « écriture de réseau » non pas seulement « comme un amont du livre », mais comme une poursuite « dans ses effets pratiques et ses réalisations concrètes, par sa force efficace à susciter un prolongement ou une réaction » : une « enquête collective, tramée de saisies plurielles93 ». Il mentionne l’exemple d’Olivia Rosenthal qui « multiplie les collaborations artistiques et adaptations, dans une circulation des formes et des projets esthétiques94 ». Or, Olivia Rosenthal a écrit en 2008 un dialogue, Les lois de l’hospitalité, à l’issue d’une résidence aux Subsistances à Lyon, « lieu vivant d’expériences artistiques ». À partir d’entretiens réalisés avec une vingtaine de personnes dont la langue maternelle n’est pas le français, le texte, mis en scène par Marie Vialle en avril 2008, « reprend leurs histoires, les croise, les reconstruit et les invente95 ».

J’ai souvent travaillé avec d’autres artistes, que ce soit des chorégraphes, des musiciens ou des metteurs en scène de théâtre. Je ne pense pas ces collaborations comme des influences mais plutôt comme des mises en jeu, des rencontres, des dialogues ou des confrontations. Chaque artiste, dans la rencontre avec un autre artiste […] produit des événements qu’il n’aurait pas pu produire tout seul puisque ces événements sont justement le résultat de la confrontation, du jeu et de l’échange96.

Cette écriture en dialogue se retrouve très fréquemment, et à plusieurs niveaux, avec des déclinaisons nombreuses, dans la littérature-refuge : par exemple chez Marie Cosnay et Mathieu Potte‑Bonneville97, Hassan Yacine et Michel Agier98, ou encore Barbara Métais-Chastanier99. Ces dispositifs dialogiques permettent de trouver dans l’auctorialité elle-même des espaces communs, des passerelles, de composer une « communauté substitutive » quand précisément la communauté est défaite : de recueillir une « parole sociale », susciter des « interactions », s’ouvrir sur d’autres formes de vie100.

Ainsi, la littérature-refuge aménage ce que nous avons appelé des « scènes d’intervention101 ». Elle prend volontiers une forme rhétorique, au sens aristotélicien, même dans ses mises en œuvre poétiques : polémique, agonique, avec une propension à l’actio (à la faveur, en particulier, de mises en scène, de performances, d’actions poétiques…). Dans les textes, ces scènes se matérialisent par des formes à valeur performative, par exemple dans la « Déclaration des poètes » de Patrick Chamoiseau. Les poètes y établissent un Droit, qu’ils énoncent poétiquement et réalisent par son énonciation même, affirmant :

qu’aller-venir et dévirer de par les rives du monde sont un Droit poétique, c’est‑à‑dire : une décence qui s’élève de tous les Droits connus visant à protéger le plus précieux de nos humanités ; qu’aller‑venir et dévirer sont un hommage offert à ceux vers qui l’on va, à ceux chez qui l’on passe, et que c’est une célébration de l’histoire humaine que d’honorer la terre entière de ses élans et de ses rêves. Chacun peut décider de vivre cette célébration. Chacun peut se voir un jour acculé à la vivre ou bien à la revivre. Et chacun, dans sa force d’agir, sa puissance d’exister, se doit d’en prendre le plus grand soin102.

On pourrait également rappeler ici le point d’orgue de Sidérer, considérer s’appuyant sur le texte rédigé par Sébastien Thiery après la première destruction de la jungle de Calais, et reposant sur la répétition solennelle et lancinante de « Considérant103… ». Ces scènes d’intervention nous semblent dès lors s’inscrire dans l’analyse d’un « réarmement politique de la littérature contemporaine » affirmé par Alexandre Gefen104, en résonnance avec une littérature contemporaine « exposée », pour reprendre le titre d’Olivia Rosenthal et Lionel Ruffel105 : non seulement sur la scène, dans les musées, mais encore sur les réseaux sociaux, dans la rue, les squats, les campements, dans des centres d’accueil, sur des scènes improbables, mettant en question l’hégémonie du livre. Selon les auteur·e·s, le développement de ces pratiques – performances, interventions dans l’espace public – montre que la littérature, ainsi sortie de la « normativité inhérente au monde de l’édition », est « ductile, mouvante, plastique et vivante106 ». Ce champ littéraire « hors du livre » interroge la présence de la littérature dans la Cité et en redéfinit les champs et les formes d’implication.

Enfin, la littérature-refuge ménage une place privilégiée aux collectifs, ainsi qu’à des lieux singuliers d’édition. Cette littérature en collectifs se déploie souvent sur le mode de l’interpellation, ainsi qu’en témoignent les titres Osons la fraternité ! Les écrivains aux côtés des migrants107 ou Bienvenue ! 34 auteurs pour les réfugiés108. Des lieux singuliers d’édition voient le jour, reconfigurant tout particulièrement dans ce domaine non seulement les liens entre recherche et création, mais également entre création et acteurs sociaux. Le plus remarquable d’entre eux est la collection « Ces récits qui viennent », chez Dacres édition, en partenariat avec le laboratoire Migrinter et l’omm :

Les acteurs et actrices des migrations auront la parole. Il s’agira de prendre acte que ces récits peuvent apporter quelque chose de nouveau à la littérature et que la littérature peut apporter à ses auteurs une forme d’expression et de partage non conditionnée par les multiples enjeux de la vie en exil109.

Une littérature connectée, donc, comme il existe une histoire connectée110, partagée avec ceux qui viennent, mais également, dans d’autres cas, en tant qu’elle utilise des modes alternatifs d’édition, internet, les réseaux sociaux111. L’auctorialité est partagée, voire investie par les réfugiés.

Le récit de Stephen Ngatcheu, né au Cameroun, est le premier publié dans la collection « Ces récits qui viennent » en 2020 : Chez moi, ou presque… Il exprime la préoccupation de l’habitat, la quête du refuge, parfois en poèmes, fixés sur les étapes de la route, de la traversée :

Étranger hier, étranger aujourd’hui, étranger demain,

Migrant hier, migrant aujourd’hui, migrant demain.

Je suis le fils du vent, le fils des mers, le fils des océans.

Je traverse des frontières, des pays, l’infini.

[…]

Je n’ai que ma tente pour me protéger de tout le mal au milieu de cette forêt.

Le vent souffle et les arbres balancent fort112.

Le récit montre continûment la préoccupation de (se) réfugier, à la fois du point de vue de celui qui a cherché refuge et du côté de celles et ceux qui accueillent, qui donnent refuge (Secours catholique, service d’accueil d’urgence, éducateurs de rugby, amis et famille symbolique). Ce faisant il dépasse précisément les disjonctions et renvoie à des protagonistes qui élaborent, en commun, des manières de réfugier ensemble. Il représente l’une des formes de la littérature-refuge telle que nous avons pu la définir : comme celle qui interroge non seulement les possibilités d’habiter le monde, mais encore la manière dont la littérature réfugie spécifiquement, se constitue en refuge dans sa matière même – en particulier par ces voix par lesquelles elle parle. Stephen Ngatcheu s’incarne symboliquement dans le poème qu’il écrit dans l’un des fragments poétiques qui émaillent le récit, mais dont il délègue l’écriture, tout aussi symboliquement, à celles et ceux qui l’ont accueilli. C’est sans doute l’un des sens de son titre : Chez moi, ou presque…

Aujourd’hui, je suis le poème que vous avez écrit et l’ouvrage que vous avez commencé113.

C’est bien du côté des mutations du champ littéraire contemporain que se situent la littérature‑refuge et ses scènes d’intervention : et ce n’est pas un hasard si les mutations du statut de l’auteur ou de l’autrice (devenu pluriel), du positionnement du récit (de celles et ceux qui viennent… donc un récit connecté), des lieux de l’écriture (hors le livre) sont liées aux tentatives d’accueil de celles et ceux qui habitent dehors, dans l’étape du campement. Philippe Vasset, l’un des arpenteurs obstinés du dehors, tente de représenter des zones urbaines invisibles. Il montre que le mouvement de la littérature ne conduit à aucun savoir fermé, mais ouvre plutôt la puissance de ses questionnements :

Où est votre place ? Comment habiter ici ? Malgré la couverture satellite permanente et le maillage des caméras, nous ne connaissons rien du monde114.